Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Федеральное государственное бюджетное учреждение наукиИНСТИТУТ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ им. Н.К. Кольцова РАН

Koltzov Institute of Developmental Biology of Russian Academy of Sciences

|

|

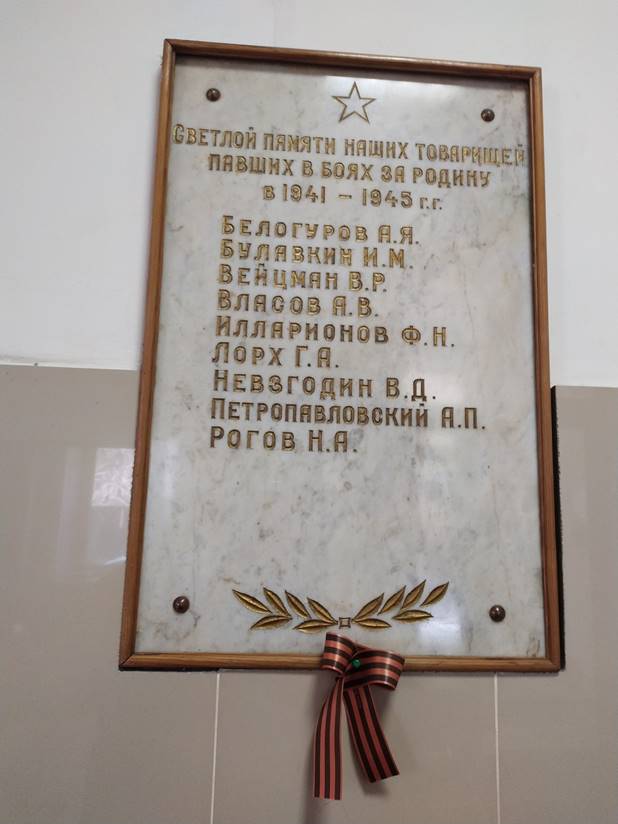

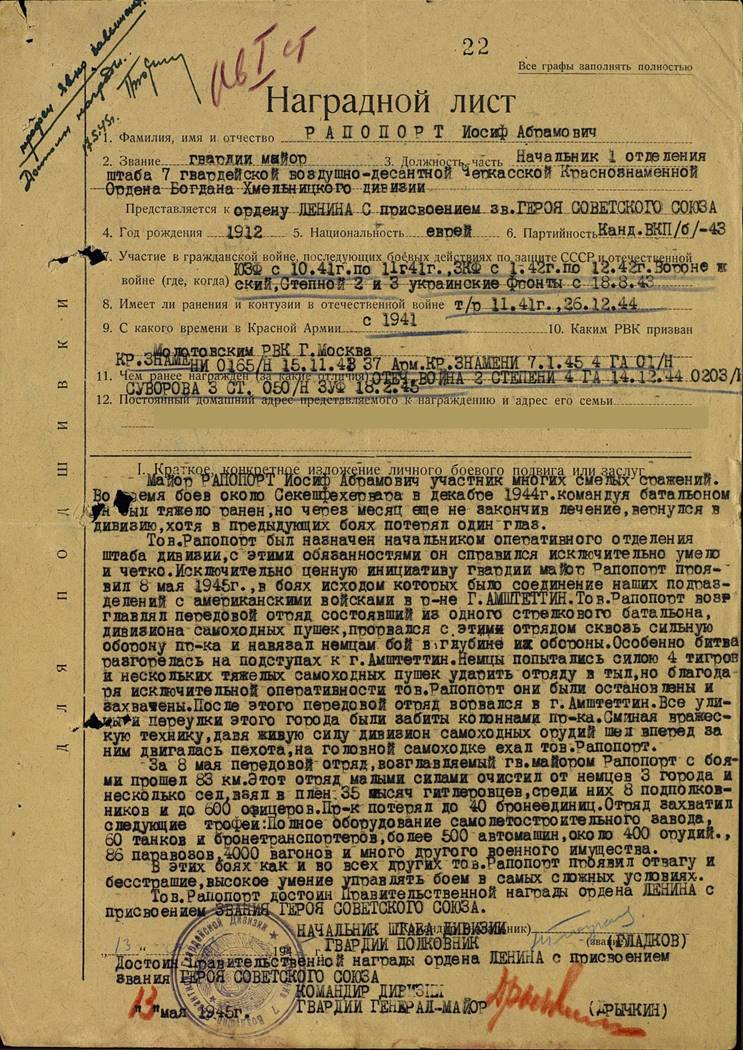

Дорогие друзья!В дни празднования Победы, мы прежде всего вспоминаем наших близких, которым пришлось пережить те страшные испытания, которые обрушились на наше отечество 80 лет назад! Очень мало осталось очевидцев того всенародного подвига длинною в четыре года, который именуется Великой Отечественной войной. Но в каждой семье хранятся воспоминания о тех временах и какие-то свидетельства участия родных или близких людей в трудах и сражениях. Всякого, вошедшего в здание Института биологии развития встречает доска с именами коллег, которые не вернулись с фронта, и доска "Они сражались за родину" с фотографиями многих сотрудников, которые пройдя через фронтовые испытания восстанавливали Кольцовский институт уже в 70-е годы. ИСТОРИЯНаш Институт, основание которому более 100 лет назад положил Николай Константинович Кольцов, в полной мере пережил испытания тех трагических и героических лет. С осени 1939 года все мужское население должно было пройти воинский учет. После начала войны часть сотрудников оказалась на передовой: многие решили идти в армию и ополчение добровольно. Среди тех, кто вызвались пойти на фронт, был и 65-летний соратник Н.К. Кольцова Дмитрий Петрович Филатов – его не взяли по состоянию здоровья. Филатов умер через полтора года, 18 января 1943, он не дожил до победы, но в письмах друзьям выражал горячую уверенность в ней даже в самые суровые годы. С первых дней войны активно шла подготовка института к эвакуации в город Фрунзе (ныне г. Бишкек, Кыргызстан), куда с частью сотрудников был отправлен директор член-корр. Г.К. Хрущов вместе с другими институтоми биологического отделения АН. Во время Великой Отечественной войны Кольцовский институт не останавливал свою работу как в эвакуации, так и в Москве, где его обязанности временно исполнял генерал-майор медицинской службы, академик А.А. Заварзин. Основная деятельность института в этот период была обращена к народному хозяйству и оборонной медицины. Заварзин был не только выдающимся ученым, но и страстным патриотом. Закончив в 1942 году монографию, в которой обобщены результаты более чем 20-летнего изучения эволюционной гистологии соединительной ткани и крови, он сделал к ней такое посвящение: «Великой победе над варварством и мракобесием, светлой памяти погибших в борьбе за это святое дело, своей великой чудесной Родине эту книгу посвящает автор». А.А. Заварзин успел застать победу: он умер 25 июля 1945 года в Ленинграде. Некоторые сотрудники Института получили почетное звание Тружеников тыла — они не менее шести месяцев самоотверженно трудились во время войны. Так знамений генетик В.В. Сахаров, основные работы которого были посвящены экспериментальному мутагенезу и полиплоидии, в 1941 году копал окопы на подходах к Москве. В учетно-послужной картотеке он числится в звании капитана мед. сл. запаса. В.В. Сахаров был нагружен медалями «За оборону Москвы» (02.Х.1944), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (29.VI.1946) и «В память 800-летия Москвы» (10.IV.1948). Среди сотрудников института, которые в 1941 году добровольно ушли на войну были А.Я. Белогуров, И.М. Булавкин, В.Р. Вейцман, А.В. Власов, Ф.Н. Илларионов, Г.А. Лорх, В.Д. Невзгодин, А.П. Петропавловский, Н.А. Рогов. Все они погибли… Всякого, вошедшего в здание Института биологии развития им. Н.К. Кольцова сегодня встречают мраморная доска с именами коллег, которые не вернулись с фронта, и стенд "Они сражались за родину" с фотографиями многих сотрудников, которые, пройдя через фронтовые испытания, восстанавливали Кольцовский институт в 1960-70-е годы. Среди этих имен и замечательные ученики Николая Кольцова, ученые, нашедшие свое место в истории биологии России, такие как Т.М. Турпаев, И.А. Рапопорт, Н.Н. Соколов, В.А. Струнников, В.П. Эфроимсон, Л.С. Мильман, А.А. Нейфах, Э.Я. Граевский и другие, и те, кто обустраивал жизнь Института, создавал условия для его научной работы. Очень правильные слова написаны под этими фотографиями «Помним, гордимся». Сотрудник ИБРа, к. б. н. Е.В. Волина вспоминает: «Когда я пришла в Институт (в 1970 году), в нем работали и все те люди, которых мы видим на стенде «Они сражались за родину». Прошло 25 лет после окончания войны, большинству из них было чуть за 50, они были в полном расцвете сил, и творческих сил. А в 1974 году Институт возглавил Тигран Мелькумович Турпаев, ушедший на фронт через несколько дней после защиты диплома на Биофаке МГУ и прошедший всю войну до Берлина, командуя батальоном моторазведки 1-й танковой армии маршала Катукова. Заместителем директора по общим вопросам был Николай Викторович Зиновьев, полковник, командир артдивизиона Черноморского флота, герой обороны Одессы, чей большой портрет висит в одесском музее, не получивший звание Героя Советского Союза только потому, что Одессу пришлось сдать… Когда в праздничные дни Николай Викторович в черной военно-морской парадной форме, с кортиком, вся грудь в орденах и медалях, обходил Институт, млели не только девушки… И все, кого можно видеть на этим стенде, надев ордена и медали, перед 9 мая садились за огромный праздничный стол в Дирекции, где Т.М. Турпаев, для которого этот день был самым главным праздником до конца жизни, поднимал тост за победу, за павших на полях сражений, за боевых товарищей, за наших сотрудников, всех тех, кто помнил войну не понаслышке». Многим тогда было что вспомнить: из сравнительно небольшого штата Института почти четверть принимала в войне самое деятельное участие – в военных действиях на всех фронтах, в партизанском отряде, в медсанбатах, эвакогоспиталях… Хотя сегодня уже нет никого, чьи лица мы видим на стенде, в преддверии 80-летия Победы, наш Институт по традиции воздает должное памяти героев. ПАВШИЕБелогуров Алексей Яковлевич Ополченец, затем партизан в бригаде Куканова. Доктор биологических наук, ихтиолог. Родился 30 марта 1900 в Звенигородском р-не Московской области (по другим данным в городе Георгиевск Ставропольского края). Закончив Московский университет, работал научным сотрудником кафедры ихтиологии. Профессор МГУ. Вместе с другими преподавателями и студентами университета в 1941 году ушёл в ополчение на защиту Москвы. Затем был в партизанском отряде – в бригаде Куканова. В октябре 1943 года сражаясь в рядах Белорусского партизанского отряда. Пропал без вести. Очевидно, погиб в Бовкинской блокаде в октябре 1943 года (дер. Бовки Быховского р-на, Белоруссия). Булавкин И.М. Вейцман Виктор Рахмильевич Капитан администр. службы санитарно-эпидемиологической лаборатории 316; п/п 56374; Западный фронт. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института морфологии животных им. А.Н. Северцова. Согласно официальной биографии Виктор Рахмильевич Вейцман родился 13 апреля 1903 года в Одессе в семье профессора-экономиста Рахмиля Яковлевича Вейцмана.. По сообщению его сына Эмиля Вейцмана, Виктор Рахмильевич появляться на свет в 1905 году, а два года приписал после окончания средней школы, чтобы поступить в Одесский медицинский институт. В 1922 году перевелся на первый курс физико-математического факультета МГУ, который окончил по биологическому отделению в 1926 году. В том же году Вейцман был зачислен аспирантом кафедры эмбриологии ЛГУ, где работал над проблемой регенерации под руководством проф. П.П. Иванова. Закончив аспирантуру в 1930 году, начал работу ассистентом 1-го московского мединститута. Затем заведовал биоморфологической лабораторией Онкологического института и стал старшим научным сотрудником ВИЭМ, где защитил кандидатскую. С февраля 1938 года – старший научный сотрудник лаборатории морфологии беспозвоночных Институт эволюционной морфологи им. А.Н. Северцова. Многие работы Вейцмана посвящены изучению источников регенерационного материала, установлению различных способов регенерации, зависящих от степени развития организма. Он разрабатывал проблемы метаплазии тканей у позвоночных и установил весьма сильную метаплазию мышечной ткани. Свои работы по регенерации малощетинковых червей он рассматривал как исследования закономерностей развития взрослых кольчатых червей, на основе изучения морфологии регенерационных процессов; работы, сделанные на материале позвоночных, он расценивал как исследования закономерностей формообразовательных процессов во взрослом организме позвоночных на основе изучения патологических процессов; работу по цестодам – как непосредственное морфологическое изучение постэмбрионального развития ленточных глистов. Всего Вейцманом опубликовано более 11 работ. В том числе результат пятнадцатилетнего труда – рукопись «Превращении мускульных клеток в клетки крови», законченная и переданная в Онкологический институт летом 1941-го. 15 июля того же года Вейцман добровольцем ушел на фронт. За боевые заслуги был дважды награжден орденом Красной Звезды. Виктор Рахмильевич погиб 28 июля 1944 года от авиабомбы в Вильнюсе. Незадолго до смерти он прислал с фронта 23-хстраничную рукопись «Кроветворение и обмен веществ». Помимо таланта к биологии Вейцман обладал редким музыкальным дарованием, пел и сам писал музыку. Власов А.В. Илларионов Ф.Н. К сожалению не все имена сегодня известны, на мраморной доске выбиты лишь инициалы. По архивным данным удалось установить, что скорее всего, Илларионов Ф.Н. это Федор Никитович (Никитич) – рядовой 20 стрелкового полка 37 стрелковой дивизии. Он родился в 1894 году в Михайловском уезде Рязанской губернии. В июле 1941 года был призван в армию Молотовским РВК г. Москвы. Письменная связь с ним прекратилась 7 сентября. В декабре 1941 года он пропал без вести. (Ист.: Тимирязевский ОВК, г. Москва, Октябрьский РВК. Опись: 1948, Дело №8 т.1; ЦАМО. Фонд: 58. Опись 977521а. Дело № 938) Лорх Георгий Александрович Младший лейтенант. Аспирант ИЭБ. Георгий Александрович Лорх родился 20 (или 25-го) декабря 1916 года в Москве. Поступил на биофак МГУ в 1934 году. Учился на кафедре физиологии человека и животных и по окончании в 1940 г. поступил в аспирантуру АН СССР. В армию был призван летом 1941 года, участвовал в боях при обороне Кавказа. В 1942 г. попал в плен в г. Малгобек. Погиб в плену на территории Германии (Хемнид) 5 апреля 1945 г. при налете англо-американской авиации. Невзгодин Василий Дмитриевич Красноармеец 301 опулб 16А. Столяр в ИЭМ. Родился 14 января 1899 года в деревне Пряхино Венёвского уезда Тульской губернии. С 1933 г. работал столяром в Институте эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова. В 1938 году участвовал в экспедиции на о. Врангеля. После начала войны был призван Ленинским РВК Москвы. Так как на его иждивении было двое несовершеннолетних детей и престарелая мать, у Невзгодина была возможность получить бронь, от которой он отказался. До октября находился на сборах в Москве. Красноармеец 301 опулаб. Пропал без вести 28 ноября 1941 года при обороне Москвы в Истринском районе (д. Павловское – Манихино – Крюково). Петропавловский Алексей Петрович Красноармеец. Завфотокабинета ИЭМ. Алексей Петрович Петропавловский родился в 1898 году в Москве. Жил на Шаболовке и до войны заведовал фотокабинетом в находящемся поблизости Институте эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова. 20 февраля 1942 года он был призван на фронт Ленинским РВК Москвы. В июне того же года Алексей Петрович пропал без вести. Рогов Николай Александрович Красноармеец; ветфельдшер мл. нач. состав. Аспирант ИЭМ. Родился 14 октября 1909 года в Москве. Аспирант института Эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова. Доброволец 20-й дивизии Московского народного ополчения 37-го полка. Пропал без вести в октябре 1941 года под Вязьмой. В нашем Виртуальном музее, который продолжает пополняться, представлены некоторые биографические материалы и документы военных времен наших старших коллег. Если Вы располагаете какими-то докуметами, фотографиями или воспоминаниями, мы будем благодарны за любую помощь в развитии проекта. Подробнее о тех кто кто выжил… ТЕ, КТО ВЫЖИЛАртемьева Мария Николаевна Сержант 313 отдельный батальон ПВО г. Москвы. Лаборант лаборатории генетики. Мария Николаевна родилась в 1919 году в селе Сальково Нагорьевского уезда Ярославской губернии. На фронт призвана 23 июня 1943 года и зачислена рядовой в 313 отдельный батальон МПВО г. Москва. Дослужилась до звания сержанта. Демобилизована 28 августа 1945 года. Геворгизов Георгий Павлович Сержант Ленинградский фронт. Инженер, отдел главного инженера. Георгий Павлович родился в 1919 году в Москве. В 1939 был призван в армию Ростокинским РВК города Москвы. Начал службу как понтонер в 40 отдельном моторизованном понтонно-мостовом батальоне (Источник: ЦАМО. Фонд 31789. Опись 318095. Дело 1). Закончил войну в чине сержанта. Герасименко Анна Владимировна Разведчица партизанского отряда в Белоруссии, лейтенант. Начальник отдела кадров. Анна Владимировна родилась 27 декабря 1919 в деревне Ткачи Витебской области. На фронт была призвана в июле 1942 года, став разведчицей партизанского отряда. Дослужилась до звания лейтенанта административной службы. Была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Гинцбург Георгий Исаакович Майор медслужбы, старший врач 330 стрелкового полка. Доктор биологических наук, старший научный сотрудник. Георгий Исаакович родился 11 марта 1919 года в Москве. В октябре 1941 года был призван на фронт. Во время войны служил в 330 стрелковом полку 86 стрелковой дивизии и в 92-м стрелковом полку 201 стрелковой дивизии. Уволен 14 марта 1946 в чине майора. Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и двумя медалями «За оборону Москвы», а также двумя орденами Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Гинцбург Эмилия Ивановна Сержант, Ленинградский фронт. Лаборант, лаборатории радиобиологии. Эмилия Ивановна Гинцбург (Гинзбург) родилась 29 июля 1921 года в Ленинграде. На фронт была призвана в августе 1944 года. Боевой путь её включал 4-й Украинский фронт, 1-й Белорусский фронт, она также служила во 2-й ударной армии и 330 стрелковом полку 86 стрелковой дивизии. Была награждена орденом Отечественной войны II степени и двумя орденами Красной Звезды. Горелов Александр Тихонович Ефрейтор 738 стрелкового полка. Заведующий биостанцией. Александр Тихонович родился 8 января 1909 в городе Данков в Рязанской области. 8 октября 1941 года был призван на фронт из Каширского РВК Московской области. Он также служил в 533 стрелковом полку 128 стрелковой дивизии и в 229 стрелковой дивизии. Был награжден двумя орденами Славы III степени и двумя орденами Красной Звезды. Граевский Эммануил Яковлевич Младший лейтенант 56 запасного стрелкового полка; лейтенант 23 дивизии войск НКВД по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией радиобиологии. Эммануил Яковлевич родился 7 июня 1913 года в Орле. На фронт был призван 26 июня 1941 года. В звании мл. лейтенанта был зачислен в 56 армейский запасной стрелковый полк. Оттуда был переведен в Ленинградский военно-пересыльный пункт (Ленинградская обл.), а после эвакуационного госпиталя 97 попал на Ленинградский фронт (56 отдельный стрелковый полк). В чине лейтенанта служил в 23 дивизии войск НКВД по охране особо важных объектов промышленности и железных дорог. Был награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны работал старшим научным сотрудником Центрального рентгенологического института, 10 января 1947 года защитил докторскую диссертацию на тему «Исследования по глубокому охлаждению протоплазмы». Грузинцева Нина Григорьевна Старшина, медслужбы сан. взвода 66 стрелкового полка. Работник вивария. Нина Григорьевна родилась в 3 октября 1924 года во Владикавказе. В 16 лет, после окончания мед.училища, ушла на фронт медсестрой, но официально была зачислена в ряды вооруженных сил лишь в 1942 году из-за возраста. Освобождала Кавказ, Краснодарский край, Украину, Белоруссию, Польшу, Кенигсберг, Берлин, Чехословакию. После освобождения Чехословакии с сыграли свадьбу Сергеем Семеновичем Пушкарным. Была награждена двумя медалями «За отвагу», орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, двумя медалями «За оборону Кавказа» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Гулин Антон Федорович Старшина, командир орудия 655 артиллерийского полка 212 стрелковой дивизии. Начальник противопожарной службы. Антон Федорович родился в 1914 году в селе Благодатка Моршанского уезда Тамбовской губернии. Призван из военкомата Ленинского РВК (г. Москва). Был награжден двумя медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени и двумя орденами Красной Звезды. Дмитриева Наталья Павловна Лаборант 2656 эвакогоспиталя. Доктор биологических наук, заведующая электронно-микроскопной лабораторией. Наталья Павловна родилась в 1921 году в Донецкой области. С 1938 года училась на биологическом факультете МГУ, на кафедре гистологии, окончить, который смогла только в 1945 году. В 1941-м она отправилась на фронт Великой Отечественной войны и работала в госпитале. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. Зиновьев Николай Викторович Полковник, командир 107 артдивизиона Черноморского флота. Заместитель директора по общим вопросам. Николай Викторович Зиновьев родился 19 мая (06) 1910 в городе Козелец Черниговской губернии. В армию он был призван 12 июля 1931 года, а в 1934 году окончил Севастопольское Военно-Морское училище Береговой обороны ВМС РККА имени ЛКСМУ. В книге «Крепость Владивосток»[1] о Н.В. Зиновьеве имеется следующий биографический очерк: «Полковник Николай Викторович Зиновьев обладал огромным опытом практического использования береговой артиллерии, будучи активным участником обороны Одессы и боев за Новороссийск, Туапсе и Керчь. Биография Н.В.Зиновьева была достаточно типичной для многих артиллеристов-береговиков его поколения. Он родился 9 мая 1910 г. в г. Козельце Черниговской губернии, закончил школу-семилетку в родном городе и по комсомольской путевке был направлен в 1931 г. в Училище Береговой Обороны им. ЦК ВЛКСМУ в Севастополе. Таким образом, в отличие от своих более старших коллег-участников гражданской войны, он смог получить качественное специальное образование. В 1934 гг. лейтенант Зиновьев начал службу командиром огневого взвода на батарее № 31 в Новороссийске, с 1936 г. он в звании старшего лейтенанта уже командовал батареей № 48 в Керчи. В 1937-1938 гг. Зиновьев прошел обучение на специальных курсах усовершенствования комсостава в г. Ленинграде, после чего получил воинское звание капитан и был назначен в 1939 г. командиром недавно построенной новейшей трехорудийной 180-мм береговой батареей № 412. Батарея располагалась неподалеку от деревни Чебанка под Одессой. Она представляла собой сложное инженерное сооружение. Ее открытые бетонные орудийные блоки были близки по конструкции к аналогичным батареям, построенным ранее под Керчью и Владивостоком и могли выдержать попадания 203-мм артиллерийских снарядов. Подбашенные блоки, где размещались погреба, имели противохимическую защиту. Все орудийные блоки, силовая станция и командный пост батареи были связаны между собой подземным ходом глубокого заложения - потерной. Длина потерны между компостом и батареей составляла около 1700 метров. За время, предшествовавшее Великой Отечественной войне, капитан Зиновьев овладел новой для него боевой техникой и довел подготовку батареи до совершенства. 180-мм батареи № 411 и № 412, орудия которых имели дальность стрельбы до 37 км, стали основой артиллерийской обороны Одессы. Начиная с 12 августа 1941 г. батарея № 412 вела интенсивные стрельбы по артиллерийским батареям, танкам и скоплениям пехоты противника. Все стрельбы были тщательно подготовлены и продуманы, проводились только с корректировкой и поэтому наносили неприятелю огромный урон. Наиболее эффектной была стрельба по румынской автоколонне из 20 грузовых автомобилей, переправлявшихся по дамбе через один из лиманов. Все до единой машины, груженные боеприпасами, попав в огневую западню, были уничтожены. 19 августа батарея вела огонь прямой наводкой по неприятельским автоматчикам прорвавшимся в район расположения батареи. В последующие дни противник, укрепившийся всего в 1,5 км от батареи, неоднократно предпринимал попытки ее захвата, но каждый раз его встречали огнем в упор из всех 180-мм орудий и приданных зенитных 45-мм пушек и 82-мм минометов. Оставляя сотни трупов, неприятель откатывался в тыл. Столь интенсивное и не предусмотренное никакими техническими нормативами использование 180-мм стволов привело к их разгару и падению точности стрельбы. Поэтому 22 августа стволы, весящие около 18 тонн каждый, пришлось заменять в условиях, когда неприятель почти вплотную приблизился к батарее. 25 августа противник изменил тактику борьбы и обошел батарею, отрезав ее от остальных войск Одесского оборонительного района. Оказавшись в окружении, батарея вела огонь до полного израсходования боезапаса и по приказу командования была взорвана. Капитан Зиновьев и его артиллеристы сумели пробиться в расположение 1-го морского полка полковника Осипова и вошли в его состав в качестве стрелкового батальона154. Однако, этим батальоном капитан Зиновьев командовал недолго, поскольку был ранен и эвакуирован в Севастополь для лечения в госпитале. После выхода из госпиталя с 1941 по 1942 г. он выполнял обязанности начальника артиллерии Новороссийской военно-морской базы и получил звание майора. Затем он был назначен командиром 167 отдельного артиллерийского дивизиона, вместе с которым участвовал в обороне Туапсе и борьбе за Керчь. С 1944 по 1947 г. подполковник Н.В.Зиновьев командовал 117 и 407 отдельными артиллерийскими дивизионами в Севастополе, участвуя в восстановлении объектов береговой обороны главной базы Черноморского флота. С 1948 по 1950 г. полковник Зиновьев - начальник артиллерии Потийской Военно-морской базы. В 1950 г. Н.В.Зиновьев навсегда покидает берега Черного моря и получает назначение на незнакомый ему Тихий океан, где в это время сильно осложнилась международная обстановка в связи с войной в Корее. Для обеспечения повышения боеготовности береговой артиллерии на Дальнем Востоке требовались опытные командные кадры, имевшие боевой опыт. С 1950 по 1953 г., т. е. весь период Корейской войны, полковник Зиновьев командует 12-й морской железнодорожной артиллерийской бригадой. Это было время наивысшей активности железнодорожной артиллерии на Тихоокеанском флоте за послевоенный период. В количественном отношении численность бригады уменьшилась, поскольку ее четыре 130-мм батареи в 1945 г. ушли в Китай, а устаревшие 203-мм орудия батареи № 1 были списаны в 1947 г.. Тем не менее, оставшиеся 152-мм артиллерийские установки были перевооружены на новые 130-мм орудия Б-13. Зиновьев, хорошо понимая специфику железнодорожной артиллерии, для которой было важно не только уметь стрелять, но и быть способной к маневру, заставил батареи своей бригады активно двигаться. Секретные, тщательно замаскированные "литерные" поезда, в состав которых входили тяжелые 356-мм транспортеры ТМ-1-14 и 305-мм транспортеры ТМ-2-12, часто совершали, преимущественно в ночное время, скрытные переходы по Дальневосточной железной дороге на Барановский полигон, где проводили сухопутные стрельбы, а также выдвигались по Дунайской ветке на позиции "Дунай" и "Вампаусу" для проведения морских стрельб. Железнодорожные артиллерийские установки среднего калибра часто ходили в район залива Америка, где выполняли стрельбы по морским целям. Позиции "Эгершельд" и "Гнилой Угол" во Владивостоке также были местом проведения учебных стрельб, причем на Эгершельде при стрельбе тяжелых артиллерийских установок в домах вылетали стекла. Сам Зиновьев значительную часть своего служебного времени проводил на командном пункте бригады, который он перенес на бывший компост батареи № 1 на одной из высот над б. Патрокл, откуда было удобно наблюдать за ходом учебных стрельб. Много времени он тратил также на разъезды по железной дороге, присутствуя на стрельбах и посещая места отдаленных стоянок железнодорожных батарей. Условия быта артиллеристов-железнодорожников были в те времена достаточно суровыми. Жил Зиновьев с семьей в военном городке неподалеку от Базы железнодорожной артиллерии в верховьях долины Первой Речки. В городке не было даже школы, автомобилей для перевозки детей не хватало, а о школьных автобусах не могло даже идти речи. Поэтому для перевозки школьников в город Н.В.Зиновьев распорядился выделять каждый день открытую железнодорожную платформу и паровоз. По завершении Корейской войны и некотором уменьшении военной напряженности появилась возможность направить Н.В.Зиновьева на учебу и с 1953 по 1956 г. он прошел полный курс обучения в Военной Академии им. К.Е.Ворошилова в Москве. С 1956 по 1957 г. полковник Зиновьев был комендантом Береговой обороны Лиепайской военно-морской базы, а в 1957-1958 гг. выполнял обязанности начальника штаба береговой артиллерии Краснознаменного Балтийского флота. В этот период шло массовое сокращение вооруженных сил и Н.В.Зиновьев, который уже много лет занимал генеральские должности и имел академическое образование, так и был уволен в запас в звании полковника, а "родное" государство смогло таким образом сэкономить на размере назначенной ему пенсии, поскольку старая русская воинская традиция производства в следующий чин при выходе в отставку была к тому времени прочно забыта. После демобилизации Н.В.Зиновьев не мог оставаться без дела и его огромный опыт руководящей работы и организаторские способности нашли применение в должности заместителя директора по административно-хозяйственной части Института биологии развития АН СССР в Москве - одной из ведущих академических организаций в области экспериментальных исследований в современной биологии. На этом посту Н.В.Зиновьев работал до конца своих дней. Умер он 3 мая 1989 года». Лит.: Аюшин Н.Б., Калинин В.И., Гаврилкин Н.В., Воробьев С.А. Крепость Владивосток. СПб.: Остров, 2001, 336 с. Карпова Антонина Алексеевна Рядовая, 158 стрелковая дивизия. Техник, отдел главного инженера. Антонина Алексеевна родилась в 1924 году, призвана в мае 1943. Войну окончила в мае 1945 года в чине рядовой 157 стрелковой дивизии (Ист.: ВК г. Москвы, Черемушкинский РВК. Дело 21000188) Кирпичников Аполлон Алексеевич Инженер-капитан гидрометеослужбы красной армии. Доктор биологических наук, старший научный сотрудник. Аполлон Алексеевич Кирпичников родился 17 ноября 1910 года в городе Кустанай (Казахстан). В 1936 году окончил биологический факультет ЛГУ, а в 1939 аспирантуру при МГУ. Тогда же защитил кандидатскую диссертацию по теме «Сравнительный обзор размещения и миграций ластоногих северной части Тихого океана». На фронт Кирпичников был призван в феврале 1942 года. Служил в ГУГМС КА, в Красноярском управлении Единой гидрометеорологической службы Сибирского военного округа и штабе западно-украинской гидрометеослужбы. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны Аполлон Алексеевич был известен как палеонтолог. Был заместителем начальника Монгольской палеонтологической экспедиции. С 1946 по 1960 год работал в ПИНе, где был зам. директора (1954-1956). В основном работал в ИБРе. Оставил несколько десятков публикаций в том числе по истории науки. Умер 7 февраля 1992 года. Кореньков Василий Иванович Ефрейтор батареи 1770 зенитно-артиллерийского полка ПВО г. Москвы. Столяр отдела главного инженера. Василий Иванович родился в 1913 году. В июле 1941 года был призван рядовым в 1770 зенитный артиллерийский полк (Центральный фронт). Награжден медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Мильман Лев Семенович Доктор биологических наук, старший научный сотрудник. Лев Семенович Мильман родился в Москве 8 ноября 1926 года. В 1943 году он был призван в ряды Советской Армии из Свердловского РВК г. Москвы. Служил на I Украинском фронте командиром отделения 41 минометной бригады. После войны он с 1945 по 1949 годы Лев Семенович проходил службу в группе Советских войск в Германии. В 1973 году Лев Семенович издал монографию «Механизмы энзиматической регуляции углеводного обмена в раннем эмбриогенезе»[2]. В 1985 году награжден орденом Отечественной войны II степени. Умер 3 марта 2004 года. Похоронен на Востряковском (Центральном) кладбище. Нежданов Анатолий Васильевич Гвардии ефрейтор 8 гвардейского стрелкового корпуса. Электромонтер, отдела главного инженера. Анатолий Васильевич родился в 1913 году в г. Руза по Москвой. 22 февраля 1942 рядовым красноармейцем призван в пересыльный пункт Московского городского военного комиссариата, а оттуда направлен в Ленинский РВК, 37 гвардейский отдельный батальон связи 8 гвардейского стрелкового корпуса и, наконец, в 8 гвардейский стрелковый корпус. Награжден орденом Отечественной войны II степени и двумя медалями «За отвагу». Неймарк Юлий Исаакович Полковник, начальник артиллерии 9 бригады морской пехоты Черноморского Флота. Инженер по охране труда. Юлий (Нова) Исаакович Неймарк родился 25 октября 1908 в Одессе. 14 сентября 1925 был призван в армию. Войну встретил в чине подполковника. Служил в Военно-морском флоте, Черноморском флоте, в ОК ДВФл, АзВФл, Очаковской ВМБ ЧФ, 251 подв. оадн БО Новороссийской ВМБ ЧФ, в 9 бригаде морской пехоты, в Береговой обороне ЧФ; преподавал в ВМУ БО им. ЛКСМУ. Награжден медалями «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией», а также двумя орденами Красного Знамени; двумя орденами Ленина; двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени и двумя орденами Красной Звезды. Нейфах Александр Алексеевич Командир орудия 350 артиллерийского полка. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биохимической эмбриологии. Во время Великой Отечественной войны отец Александра Александровича врач Александр Абрамович Нейфах служил майором медслужбы в системе эвакогоспиталей, мать с двумя сыновьями была эвакуирована в Омск. В 1943 году 17-летний юноша ушел в армию и сразу попал на фронт как доброволец народного ополчения в артиллерийском полку 8-ой Краснопресненской дивизии. Прослужив наводчиком орудия зенитной батареи до конца войны, как командир орудия 350 артиллерийского полка, Нейфах был демобилизован в 1946 году в Германии в звании ефрейтора. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Перевощикова Кира Алексеевна Капитан медслужбы, ординатор 3415 сортировочно-эвакуационного госпиталя. Доктор биологических наук, старший научный сотрудник. Кира Алексеевна родилась 8 октября 1919 года в Вологде. С 1937 по 1941 г. обучалась на лечебном факультете Первого московского Медицинского института. На фронт была призвана в декабре 1941. С 20 декабря 1941 г. по 8 января 1942 г. находилась в резерве Московского военного округа. С 8 января 1942 г. по март 1943 г. работала ординатором хирургического отделения в 106 отдельной стрелковой бригаде. В начале марта 1943 года, находясь в 106 отдельной стрелковой бригаде, попала в окружение, а при выходе из окружения попала в плен. В дальнейшем с помощью подпольной комсомольской организации бежала из плена и скрывалась у жителей Харькова до его освобождения Советской Армией в августе 1943 года. Затем направлена в 147 фронтовой запасный стрелковый полк 2-го Украинского фронта, где в звании капитана медицинской службы работала врачом медицинского пункта полка. Участвовала в боях на Северо-Западном, Воронежском, Степном и 2-м Украинском фронтах. Принимала участие во взятии Будапешта и Вены. В 1944 встретилась со своим мужем, полковник Григорием Афанасьевичем Перевощиковым. Демобилизована приказом Одесского военного округа в ноябре 1945 года. Награждена двумя орденами Красной Звезды и медалями «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». В январе 1946 года поступила в ординатуру, а позже в аспирантуру Центрального Онкологического Института им. П.А. Герцена. С 1950 г. занимала там должность старшего научного сотрудника лаборатории биохимии под руководством И.Б. Збарского . В 1962 году Кира Алексеевна защитила диссертацию по теме «Цитохимические особенности синтеза белка в опухолях»[1]. Вместе со Збарским Кира Алексеевна перешла в ИБР. Умерла 17 августа 1984. [1] Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук: Перевощикова К. А. Академия медицинских наук СССР. - Москва, 1962. - 29 с. - Библиогр.: с. 28-29 Рапопорт Иосиф Абрамович Гвардии майор начальник 1 отделения штаба 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Доктор биологических наук, член-корреспондент АН СССР. «Изя вернулся! Изя вернулся!». Такие возгласы повоспоминаниям Евгения Васильевича Раменского раздавались во дворе старогоздания кольцовского Института экспериментальной биологии на Вороноцовом поле водин из дней лета 1945 года. Это вернулся в родной институт Иосиф АбрамовичРапопорт, который ушел отсюда на фронт добровольцем в июне 1941 года. Многие сотрудникис семьями жили во дворе Института в перестроенных помещениях усадебных служб.

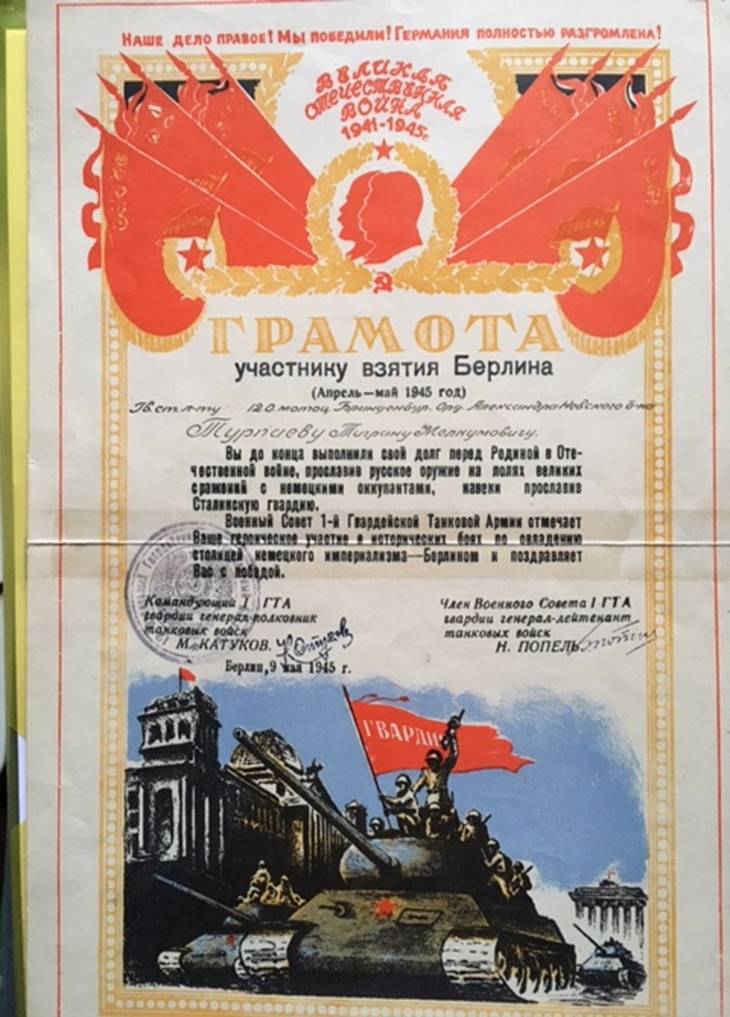

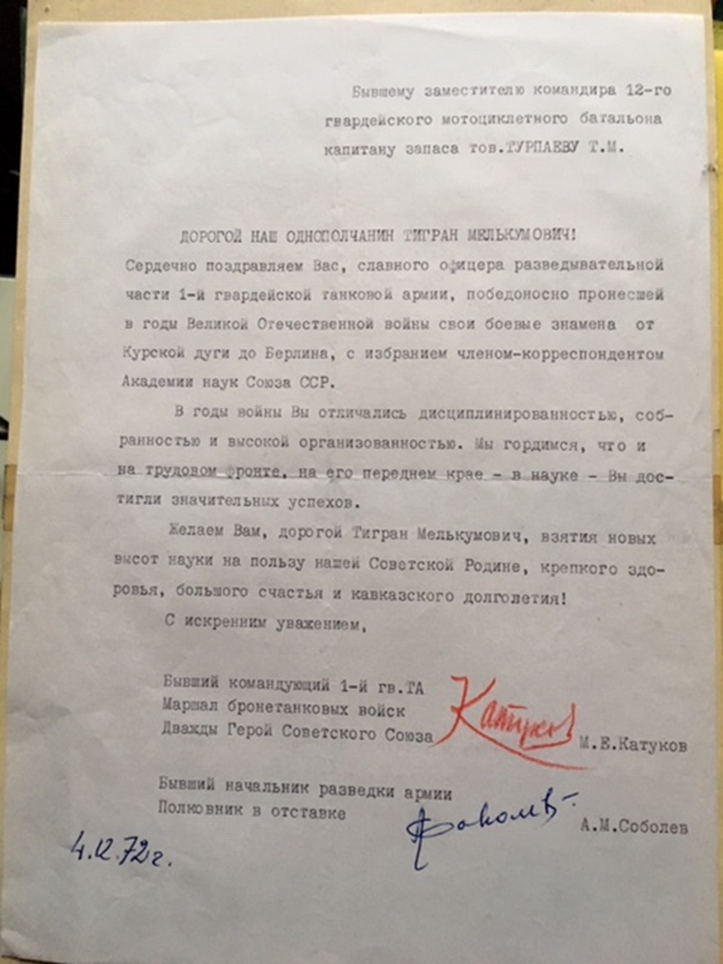

Соколов Николай Николаевич Старший лейтенант, командир стрелкового взвода мотострелкового батальона 29 мотострелковой бригады. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией генетики. В 1941 году сразу после начала Великой Отечественной войны Николай Николаевич ушел на фронт рядовым бойцом-минометчиком, участвовал в обороне Москвы (1941—1942), в сражении на Курской дуге (5 июля—23 августа 1943 года), в боях за освобождение Львова (27 июля 1944), Праги (6—11 мая 1945). С войны он вернулся гвардии старшим лейтенантом медицинской службы. Был награжден орденами «Красной Звезды», «Трудового Красного Знамени» и медалями. В 1945 г. Николай Николаевич после демобилизации возвращается в Кольцовский институт (Институт цитологии, гистологии и эмбриологии АН СССР) и занимается проблемой взаимодействия ядра и цитоплазмы на ранних этапах развития на модели гибридов дрозофилы. Струнников Владимир Александрович Командир взвода 767 стрелкового полка. Академик АН СССР, заведующий лабораторией генетики. Владимир Александрович был призван в армию ещё в 1939 году: с осени всё мужское население должно было пройти воинский учет и В.А. Струнников был призван в армию. Его полк перевели в Бессарабию, где он и встретил войну. В 1941 г., в первый месяц войны, с многочисленными ранениями он попал в плен. В своей книге «Шелковый путь» В.А. Струнников[3] оставил полное жизненными наблюдениями описание войны. «Для меня стало абсолютно ясным, что воинские части на Днестре под Унгенами обречены на уничтожение только ради того, чтобы в течение нескольких дней можно было ссылаться на ожесточенные бои в приграничном районе и таким путем создавать у народа впечатление благополучного течения военных действий. Слишком дорогой была цена этого обмана». В первые же дни войны Владимир Александрович был ранен и попал в румынский плен. Спасали сострадательное отношение к пленным местного населения и знание иностранных языков. В плену Струнников позволил себе одно неосторожное высказывание за которое в дальнейшем боялся: в ответ на восхваление прекрасной жизни в СССР другим пленным биолог среагировал так: «Хотел бы я тебя послушать после того, как ты посмотрел бы на Украине обезумевших от голода матерей, поедавших своих детей». В 1944 г. после падения национал-социалистического режима в Румынии, король Михай I отпустил пленных, однако возвращение было сопряжено с другой угрозой. Добравшись до какого-то села, Струнников увидел работников контр-разведки СМЕРШ. Несмотря на страх за прямоту в своих речах, биолог не только остался жив, но и был назначен командиром солдат, которых направили воевать в обычные войсковые соединения. В 1944 г. после освобождения из плена снова вернулся в действующую армию на фронт, где провел 8 месяцев на передовой. 1944-1945 годы в действующей армии по описанию Струнникова похожи на счастливые случайности, позволившие ему выжить. Среди боевых наград Струнникова — медаль «За оборону Москвы», Орден Отечественной войны II степени, а также очень редкий орден Славы III степени и медаль «За отвагу». После демобилизации в 1945 г. В.А. Струнников вернулся в Ташкент в САНИИШ после пятилетнего перерыва, чувствовал себя никому не нужным в чужом городе. Но его помнили сотрудники института, здесь он вскоре встретил свою будущую жену, а уже в 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию. Лит.: В.А. Струнников. Шелковый путь. М.: Наука, 2004. 276 с. Толтин Петр Васильевич Старший сержант НКГБ Центрального фронта. Инженер, отдел главного инженера. Петр Васильевич (в некоторых документах Восильевич) родился в 1921 году в городке Дубовка Царицынской губернии (Сталинградская обл.,), в документах о призыве значатся разные даты: 3 сентября 1940, август 1941 и 13 июля 1944 (призван из Свердловского РВК г. Москвы); Награжден орденом Отечественной войны II степени (1985). Турпаев Тигран Мелькумович Гвардии капитан, помощник командира 12 отдельного гвардейского мотоциклетного батальона, 1 гвардейской танковой армии. Доктор биологических наук, член корреспондент АН СССР, директор ИБР.

Шапкин Александр Иванович Старший лейтенант, командир взвода моторизированного батальона автоматчиков 24 танкового корпуса. Начальник отдела снабжения. Александр Иванович Шапкин родился 24 августа 1913 года в селе Ильинском Нижегородской губернии. Призван в армию Ханкайскии РВК, Приморского края в августе 1935 года, 24 июля 1941 отправлен не фронт. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Японией» Эфроимсон Владимир Павлович Капитан медслужбы, токсиколог санитарно-эпидемиологического отряда 17 33 Санитарного отдела. Доктор биологических наук, старший научный сотрудник. За несколько дней до начала Великой Отечественной войны Владимир Павлович защитил кандидатскую диссертацию. В армию Эфроимсон пошел добровольцем в августе 1941-го и прослужил до ноября 1945 года. В РККА с ноября 1941 года, на фронте с января 1942 года (как ст. лейтенант, затем капитан медслужбы). Работал эпидемиологом в санбате и переводчиком с немецкого в разведке. С фронта Владимир Павлович писал жене М.Б. Цубиной и другу Е.И. Лукину. Вот фрагмент одного из таких писем от 16 марта 1943 года: «...Домам обрадовались чрезвычайно. Ночью приперлись, выпили бессчетное количество чая, легли спать в тепле великолепно. Утром весело встали. Сильный взрыв, вылетели окна. Помню, когда бросился на пол, мелькнула мысль, которую накануне высказал спутникам, узнав о несожженных домах, — что немцы их должны были заранее пристрелять и затем, через день-два раздолбать, зная заранее, что в них устроится начальство. Все бросились вон — из дома и из деревни. Кто-то крикнул, что разрушена санчасть полка, приехавшая глубокой ночью. Бросился туда. Навстречу шел, спотыкаясь, с забрызганным кровью лицом, мой приятель, старший врач. Бывший дом — хаос бревен, досок, дранок, на целый небоскреб. Из-под этой груды из десятков мест слышались стоны. Бросился растаскивать доски, одновременно думая, что уходить нельзя и что вот первый выстрел и сейчас пойдут новые залпы. Немного погодя появились первые присланные бойцы, стал командовать ими, не давая им опомниться и понять, в чем дело... Когда двумя взрывами разнесло неподалеку стоящую церковь... стало ясно, что это не снаряды, а фугасы с часовым механизмом. Тащили, тащили бревна, вытаскивали стонущих и уже не стонущих людей. Потом меня отозвал нач. разведки — привезли пленного, которого надо было срочно допросить. Лишь через 1,5 часа вернулся обратно. Еще не раскопали и половины, но уже были распорядители. Нагрузил человек 30 раненых (все вторично) в машины. С ужасом не опознал даже — они были совершенно раздавлены, обезображены — четырех знакомых врачей, красавицу медсестру; рядом плакал старшина санроты. Спаслось лишь несколько человек, нагружавших машины ранеными, когда произошел взрыв»[4]. За боевые подвиги Владимир Эфроимсон был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной Войны II степени и восемью медалями. Но в феврале 1945 года, будучи в Германии, Эфроимсон подал в Военный совет армии рапорт о случаях изнасилования немецких женщин и детей советскими солдатам, надеясь, что будут приняты меры, но рапорт не помог... С войны Владимир Павлович вернулся старшим лейтенантом. Вскоре ему удалось устроиться в Харьковский университет, где до августа 1948 года он числился доцентом кафедры дарвинизма и генетики, читал лекции и вёл генетический практикум. В 1947 году Эфроимсон успешно защитил докторскую диссертацию по генетике и селекции тутового шелкопряда, однако ученую степень ему присудили лишь через 15 лет. В Высшую аттестационную комиссию поступило письмо Т. Лысенко с возражениями против диссертации, а в мае 1949 года Владимир Павлович был арестован. Поводом послужил его военный рапорт 1945 года. Эфроимсон был обвинен в «клевете на Советскую армию» и приговорён к 10 годам заключения в Джезказгане (Степлаг). В 1955 году Эфроимсон был освобождён с ограничением в правах «за отсутствием состава преступления», а в 1956-м амнистирован. В 1962 году, после ареста, каторги и реабилитации, Владимиру Павловичу Эфроимсону присудили звание доктора наук, но лишь в 1977 году, когда Эфроимсона приняли на работу в качестве профессора-консультанта в Институт биологии развития, он смог ни о чем не беспокоясь сесть за написание книги о генетической детерминации гениальности, работу о которой мечтал долгие годы. Лит: 1.Панов А. В. От шелкопряда до гения (о В. П. Эфроимсоне) // Журнал «Самиздат». 2012. 2.Раменский Е. Генетик, ставший биосоциологом // Независимая газета. 2001. №6 (42). 3.Шноль С. Э. Владимир Павлович Эфроимсон (из книги «Герои и злодеи российской науки») // «Знание — сила», 1997, № 5. 4.Шноль С.Э. Герои, злодеи, конформисты российской науки. Москва. 2001. [1] Н.Б. Аюшин, В.И. Калинин, Н.В. Гаврилкин, С.А. Воробьев. Крепость Владивосток. СПб.: Остров, 2001, 336 с. [2] Мильман Л.С. Механизмы энзиматической регуляции углеводного обмена в раннем эмбриогенезе. М.: Наука. 1973. 235 с. [3] В.А. Струнников. Шелковый путь. М.: Наука, 2004. 276 с. |