© Коршунова Татьяна Алексеевна, ведущий научный сотрудник. Кандидат биологических наук.

© Коршунова Татьяна Алексеевна, ведущий научный сотрудник. Кандидат биологических наук.

Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

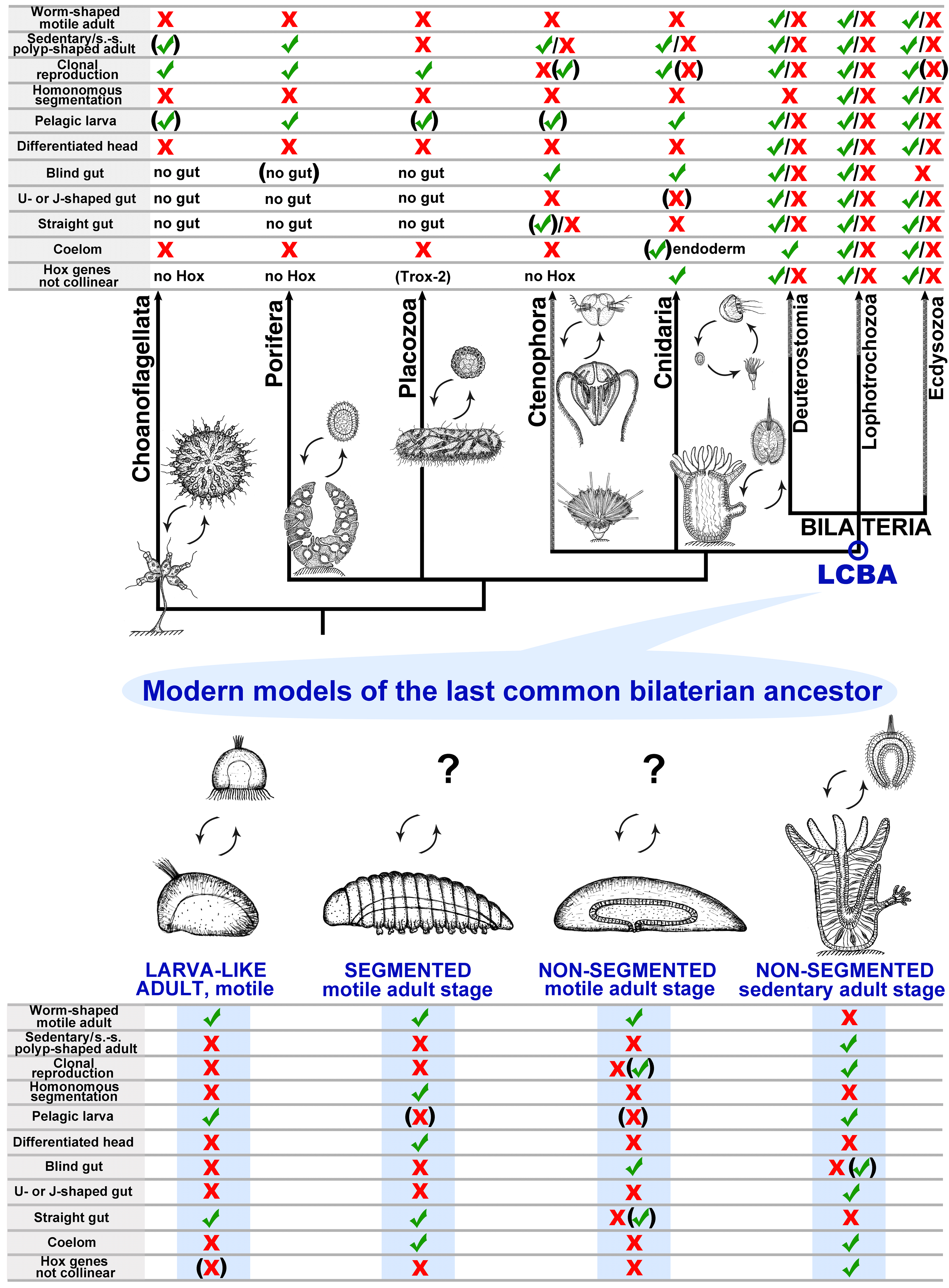

Происхождение билатерально-симметричных животных (Bilateria), к которым относится подавляющее большинство многоклеточных животных (Metazoa), включая человека, остается фундаментальным вопросом биологии. Общего предка Bilateria представляют, то микроскопической формой с простой организацией, то, напротив, сложным организмом с развитым сегментированным строением. При этом предполагается, что общий предок Bilateria исходно был подвижным, и таким образом, сложная организация подвижных Bilateria возникает, как «бог из машины». В современных моделях нередко делается упор на сходство личинок губок, книдарий и билатерий, но молчаливо упускается, что взрослая часть жизненного цикла книдарий (которые, согласно молекулярно-филогенетическим данным, являются ближайшей группой к Bilateria), должна была бы бесследно исчезнуть у взрослых билатерий.

В опубликованной работе проводится сравнение основных существующих моделей общего предка Bilateria, обсуждаются их противоречия и предлагается объединённая модель седентарного (на взрослой стадии) и пелагического (на личиночной стадии) общего предка Bilateria.

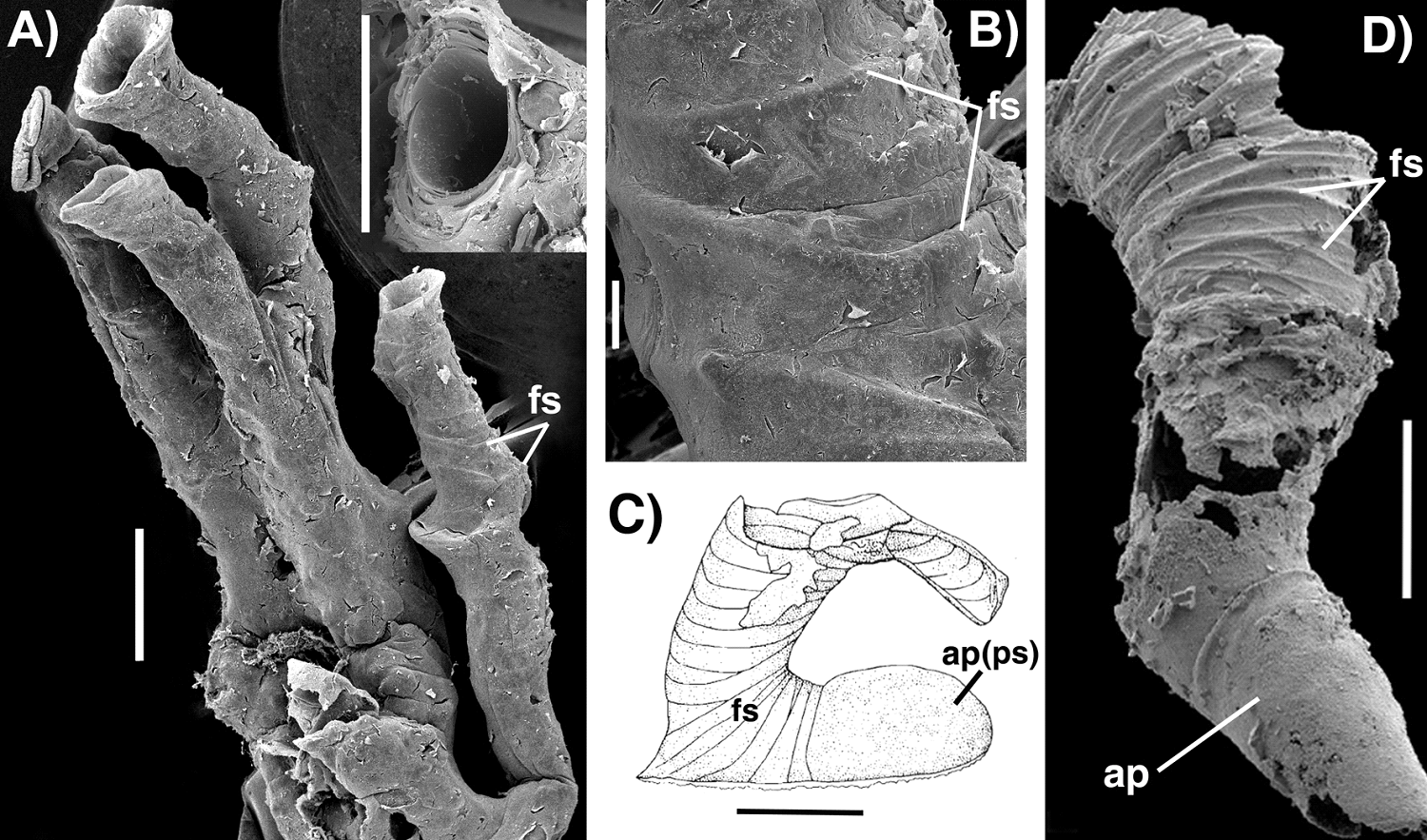

Действительно, уже накопились данные, фундаментально подрывающие достоверность моделей формирования общего предка Bilateria на основе сегментированных форм, включая различия в паттернах экспрессии гена engrailed и других генов сегментарной полярности у кольчатых червей и членистоногих. Для докембрийских форм, несмотря на многочисленные современные исследования, так и не было доказано наличие настоящей сегментации, а при анализе недавних находок, таких как Yilingia и Ikaria, преувеличивается их «билатерийность». В тоже время, современные палеонтологические данные демонстрируют обилие в позднем докембрии (эдиакарии) седентарных организмов (прежде всего, относящихся к семейству Cloudinidae). Особенности структуры трубок Cloudinidae позволяют соотносить их с трубками и раковинами раннекембрийских и современных, как несегментированных, так и сегментированных Bilateria, включая полухордовых птеробранхий, кольчатых червей и моллюсков, и одновременно, с книдариями (рис. 1). Стоит также специально указать, что многие докембрийские организмы еще не обладали определенным типом симметрии, и поэтому попытки четко разделять «радиальную» и «билатеральную» симметрии, доказывая, что часть книдарий «билатерально-симметричны», является логическим капканом.

Согласно современному консенсусу, основанному на морфологических, молекулярных и палеонтологических данных, с предковой организацией взрослых книдарий сопоставляют седентарных, малоподвижных полипов (родственных современным актиниям и кораллам - подтип Anthozoa), а не подвижных медуз. Недавно были приведены доказательства, что мезодерме (а значит производной от нее целомической полости) билатерий соответствует энтодерма (т.е. выстилка пищеварительной полости) книдарий, что немедленно вступает в противоречие с моделями простых, нецеломических предков Bilateria, сопоставимых с современной ксенотурбеллой. Другим ключевым фактом, является то, что настоящие («bona fide») Hox-гены (определяющие «план строения» билатерий) выявлены только у билатерий и книдарий. При этом, Hox-гены книдарий определяют, в том числе, развитие щупалец, которые являются типичной чертой организации седентарных полипов. Таким образом, не только личиночная, но и взрослая организация книдарий и билатерий не разделены значительной эволюционной пропастью. Поэтому, констатации об исключительно педоморфном происхождении предковых Bilateria на основе личинок не объясняют сходства взрослой организации.

Налицо очевидное противоречие – ближайшими родственниками билатерий по комплексу морфологических и молекулярных данных, являются не пелагические гребневики или подвижный трихоплакс, а книдарии, предковая взрослая организация которых сопоставляется с малоподвижными полипами, а не c подвижными медузами. Губки, у которых нет Hox-генов и дифференцированных тканей, единственные среди всех многоклеточных животных еще обладают отчетливыми чертами сходства с колониальными «протистами» Choanoflagellatea, но одновременно по ряду молекулярных маркеров сопоставляются со взрослой организацией полипов книдарий. По этой причине, рассмотрение гребневиков, как предковой организации для всех многоклеточных животных исходно выглядело малообоснованным, и целый ряд современных работ недвусмысленно заключает, что эти выводы были основаны на результатах молекулярно-филогенетического анализа проведенного с методологическими ошибками. Таким образом, согласно современным данным, седентарные, неподвижные или малоподвижные на взрослой стадии губки наиболее вероятно являются исходной организацией для последующей эволюции всех Metazoa, включая билатерий.

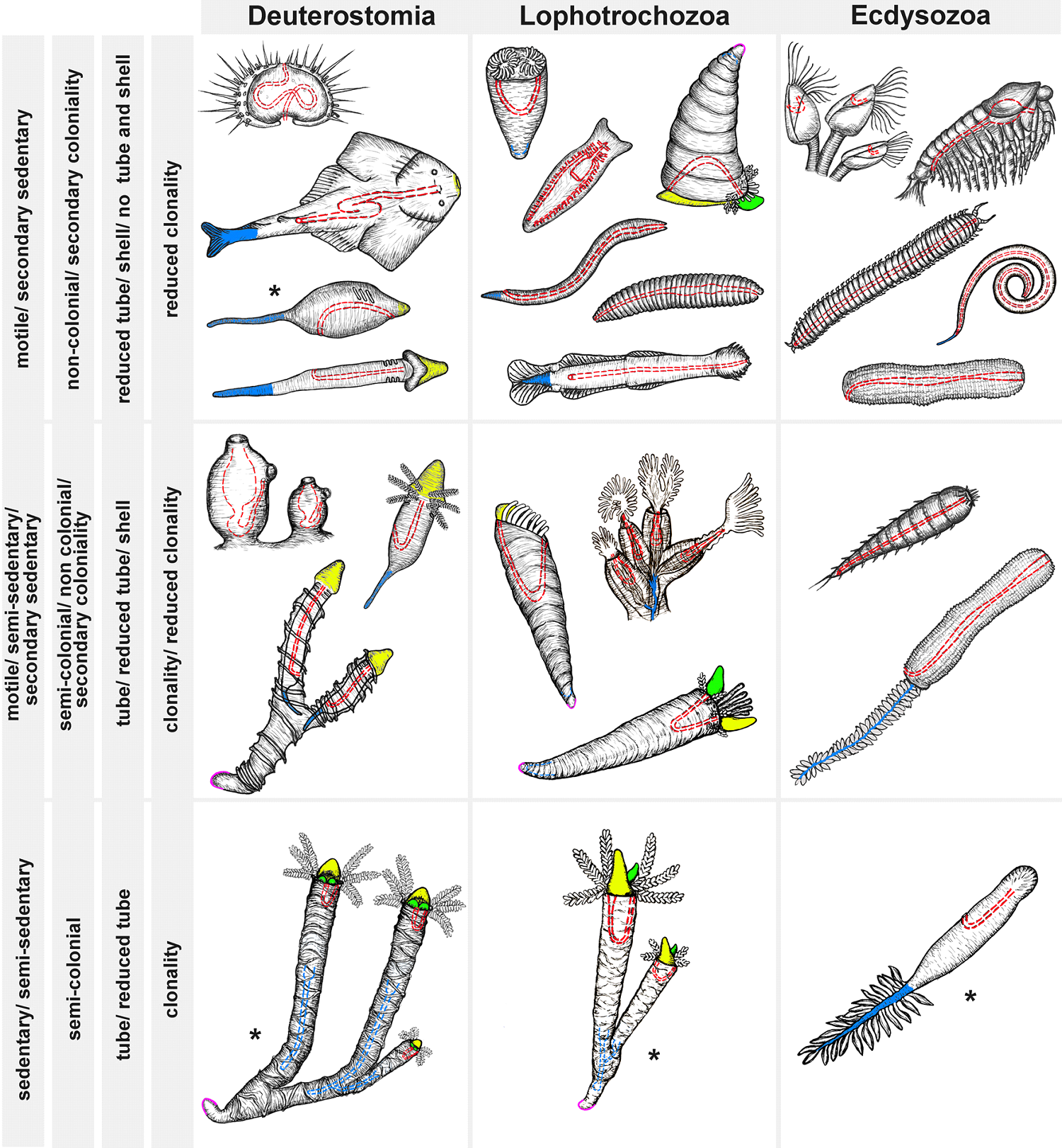

Для построения стройной модели общего предка Bilateria, которая бы последовательно рассматривала постепенные эволюционные преобразования целых жизненных циклов, необходимо учитывать, как признаки личинок, так и признаки организма на взрослых стадиях. В опубликованной работе на основе синтеза междисциплинарных, онтогенетических, палеонтологических и молекулярно-филогенетических данных предлагается объединённая модель седентарного (на взрослой стадии) и пелагического (на личиночной стадии) общего предка Bilateria (рис. 2). Важнейшей чертой седентарно-пелагической модели является то, что она основывается на анализе последовательных эволюционных перестроек предковых онтогенетических циклов, а не только в контексте формальной констатации об «эволюции онтогенезов». Это позволяет рассматривать предков билатерий, как дуальную модель малоподвижной, седентарной или полуседентарной, достаточно сложной взрослой организации и подвижной, микроскопической личиночной формы. Т.е. согласно этой модели, эволюция - это не просто прогрессивное или регрессивное развитие, а те или иные модификации целых жизненных циклов, онтогенезов, с учетом таксономической информации. Одним из таких онтогенетических процессов, упущенных в современных моделях предков билатерий, является клональное размножение. По признаку наличия развитой клональной репродукции, седентарные книдарии, докембрийские Cloudinidae и билатерии Pterobranchia (известные уже в раннем кембрии, и оставшиеся реликтовой группой в современной фауне) очень сходны, тогда как ряд неоспоримо вторично-седентарных групп моллюсков и членистоногих, напротив, полностью лишены клональности (рис. 3). Это свидетельствует в пользу того, что клональная репродукция не является вторичным следствием седентарного образа жизни, как нередко полагают, а напротив, важнейшим признаком предковых онтогенетических циклов, общих у губок, книдарий и билатерий. Суммируя все изложенное, седентарно-пелагическая модель в настоящее время поддерживается целым рядом новых онтогенетических, палеонтологических и молекулярно-филогенетических данных: (1) данные в поддержку седентарных, на взрослой стадии губок, а не подвижных пелагических гребневиков, как родственных всем другим Metazoa; (2) сходство молекулярных путей в онтогенезе, как у взрослых особей, так и у личинок седентарных губок, книдарий и билатерий; (3) сестринские отношения книдарий и билатерий, включая уникальное наличие кластера настоящих Hox-генов, эволюционное формирование которого не связано напрямую с подвижной организацией билатерий; 4) присутствие в раннем кембрии седентарных и обитающих в трубках представителей основных групп билатерий; (5) отсутствие определённой таксономической принадлежности докембрийских эдиакарских таксонов, реконструированных, как подвижные к какому-либо типу настоящих Bilateria; (6) сходство морфологии трубок (и явное присутствие протоконхоподобной начальной структуры у эдиакарских седентарных Cloudinidae) с раковинами и трубками раннекембрийских и более поздних настоящих билатерий, таких, как седентарные птеробранхии, полуседентарные хиолиты и подвижные моллюски; (7) современные данные, которые предоставляют всё больше свидетельств существования сложных предков билатерий, несмотря на продолжающиеся противоречия на уровне молекулярной филогенетики.

Таким образом, человек, с эволюционной точки зрения, не является «в сущности, червем» (“man is but a worm”), согласно популярной, исходно ироничной фразе, а напротив, продуктом сложного эволюционного взаимодействия «седентарных» и «подвижных» черт, присутствовавших у общих предков Bilateria еще до кембрийского взрыва.

Новость подготовила

© Коршунова Т.А.

31.01.2023