© Богуславский Дмитрий Викторович, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития ИБР РАН, кандидат биологических наук.

© Богуславский Дмитрий Викторович, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития ИБР РАН, кандидат биологических наук.Область научных интересов: молекулярная нейробиология, этология, апиология, социобиология.

Чарльз Дарвин считал эволюцию эусоциальности главной проблемой для своей теории естественного отбора. В главе VIII "Происхождение видов" [1] он описал существование бесплодных рабочих каст у общественных насекомых как "одну особую трудность, которая сначала показалась мне непреодолимой и фактически фатальной для всей моей теории". Решение проблемы Дарвин увидел в репродуктивном альтруизме: «Если признак бесплодия может быть передан некоторыми индивидуумами без выражения, а те индивидуумы, которые выражают бесплодие, помогают репродуктивным родственникам, стерильный признак может сохраняться и развиваться». Но бесплодие не является характеристикой, общей для всех эусоциальных животных. Стерильные рабочие многих эусоциальных видов на самом деле не являются физиологически стерильными.

Джон Холдейн в 1950-е годы предположил, что возникновение альтруизма и его крайнего варианта, репродуктивного альтруизма, базируется на поддержании близких родственников, имеющих много общих генов с «жертвователем» [2]. Соответственно, забота о родственниках выливается в заботу о передаче следующим поколениям их собственных генов. Позднее идея «родственного отбора» (kin selection) была детально разработана крупнейшим теоретиком-эволюционистом второй половины ХХ века Уильямом Гамильтоном, а в популярной форме изложена Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный ген».

Эусоциальность свойственна не только отдельным видам перепончатокрылых с гапло-диплоидным механизмом определения пола [3], но и представителям других таксонов, у которых все особи диплоидны (термиты, жесткокрылые, ракообразные, голые землекопы). Наличие же гапло-диплоидии не гарантирует развития эусоциальности, есть десятки тысяч видов перепончатокрылых с подобным способом определения пола, но у них нет эусоциальности.

Современные исследователи выделяют два необходимых условия для появления эусоциальности [4]: 1) низкие показатели репродуктивного успеха одиночных пар, которые пытаются размножаться; 2) для достижения зрелости требуется большое количество родительской заботы. Эти предпосылки привели к двум характеристикам образа жизни, которые наблюдаются у всех эусоциальных видов: строительство гнезд и обширная родительская забота. Последняя обусловлена тем, что развивающиеся особи часто выделяют секреты желез, привлекательные для взрослых особей. Существует гипотеза (Эмиль Рубо, 1916), что первые колонии ранее одиночных видов появились на основе трофической привлекательности выделений ювенильных стадий.

В 1742 году Рене-Антуан Реомюр (изобретатель термометра) описал выделение личинкой осы-полиста после кормления капельки жидкости, которую поглощает оса, накормившая личинку. Позднее это явление было названо экотрофобиозом и как оказалось, является очень важным для существования колонии ос. Взрослые особи практически не могут синтезировать жизненно необходимые им углеводы. Они получают углеводы от личинок, которые питаясь мясной пищей, обильно их выделяют.

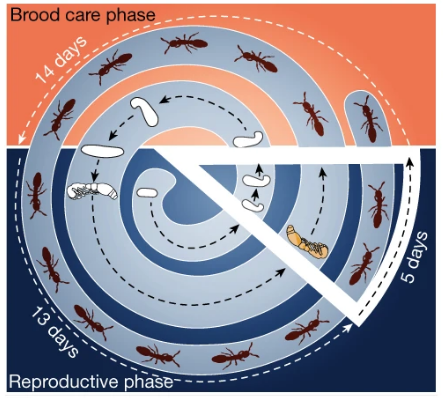

Экотрофобиоз – одна из форм трофаллаксиса (термин предложил Уильямом Уилером в 1918 году), совместного употребления жидкой пищи в виде "социальных жидкостей" либо изо рта в рот, либо из ануса в рот. Он является одним из важных видов социального взаимодействия. Трофаллаксис широко распространен среди эусоциальных насекомых. У известных науке эусоциальных видов секреты желез развивающихся особей не являются основой существования колоний (безрасплодный период), но есть исключение из этого правила, недавно обнаруженное американскими исследователями университета Рокфеллера и опубликованное в журнале Nature [5]. Авторы работают с необычным видом муравьев-кочевников Ooceraea biroi, которые образуют подземные колонии из нескольких сот особей и охотятся за куколками и личинками других видов муравьев, служащие им пищей. После выхода из куколки все муравьи сначала занимаются охотой и заботой об ювенильных особях, а затем начинают откладывать диплоидные партеногенетические яйца. Весь цикл синхронизирован: взрослая репродуктивная когорта совмещена с окукливанием следующей когорты и выходом личинок из яиц новой когорты (рис. 1).

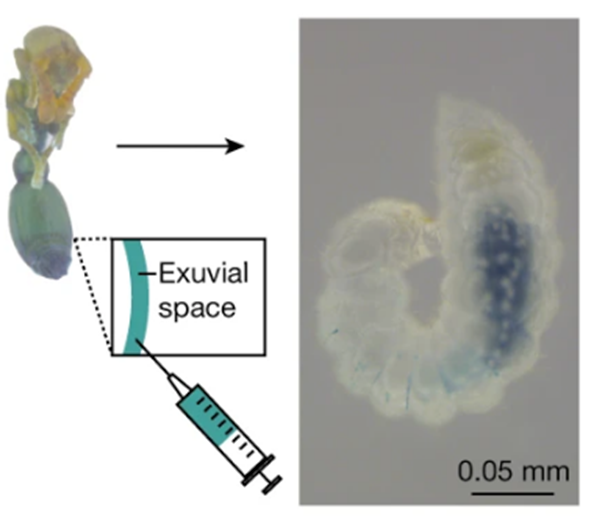

Куколки муравьев выделяют секрет, производный из жидкости для линьки, которая богата питательными веществами, гормонами и нейроактивными веществами. Этот секрет вызывает поведение родительской заботы и быстро потребляется муравьями. Такое поведение имеет решающее значение для выживания куколок; если секрет не удаляется, у куколок развивается грибковая инфекция и они погибают.

Аналогично молоку млекопитающих, секрет также является важным источником питания ранних личинок (рис. 2), а у молодых личинок наблюдается замедленный рост и снижение выживаемости без доступа к данной жидкости. Личинки имеют ограниченную подвижность и сильно зависят от взрослых особей, которые размещают их на источниках пищи. Взрослые особи Ooceraea biroi с готовностью размещают молодых личинок на куколках своего вида, а более старых личинок – на куколках и личинках других видов муравьев.

Секрет куколки содержит гормоны и нейроактивные вещества, которые могут модулировать развитие и поведение личинок и взрослых особей. Куколки, таким образом, играют активную и центральную роль в организации муравьиной колонии.

В Обсуждении авторы говорят, что жидкость для линьки куколок муравьев приобрела новые социальные функции, которые создают взаимозависимость между куколками, личинками и взрослыми особями. Но можно и не согласиться с авторами по поводу новизны такой функции. Возможно это поведенческий атавизм, сохранившийся у данного вида муравьев со времени появления первых сообществ насекомых. Постоянные условия обитания в верхних слоях почвы, полигиния (отсутствие единственной репродуктивной особи – признак примитивной эусоциальности), партеногенетическое размножение могут быть причиной сохранения такого поведения.

1) Чарльз Дарвин. Происхождение видов путем естественного отбора. Глава VIII. Раздел «Возражения против теории естественного отбора в ее приложении к инстинктам; бесполые и стерильные насекомые». Стр. 143-147. 24 ноября 1859 года.

2) Кипятков, В. Е., 2007. Мир общественных насекомых. Изд. 2-е — М.: Изд-во ЛКИ.

3) Jack da Silva. The Extension of Foundress Life Span and the Evolution of Eusociality in the Hymenoptera. The American Naturalist. Volume 199, Number 4, 140-155. 2022.

4) Martin A. Nowak, Corina E. Tarnita & Edward O. Wilson. The evolution of eusociality. Nature volume 466, pages1057–1062. 2010.

5) Orli Snir, Hanan Alwaseem, Søren Heissel, Anurag Sharma, Stephany Valdés-Rodríguez, Thomas S Carroll, Caroline S Jiang, Jacopo Razzauti, Daniel J C Kronauer. The pupal moulting fluid has evolved social functions in ants. Nature. 2022 Nov 30.

Новость подготовил

© Богуславский Д.В.

29.12.2022