Экология оказалась важнее социальных отношений для увеличения размеров головного мозга в эволюции человека: результаты математического моделирования

Комментарий к статье: Forero MG, Gardner A. Inference of ecological and social drivers of human brain-size evolution. Nature. 2018. V. 557. P. 554-557.

© Лазебный Олег Евгеньевич

- старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики развития ИБР РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов: генетика поведения, генетика количественных признаков, популяционная и эволюционная генетика.

© Лазебный Олег Евгеньевич

- старший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики развития ИБР РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов: генетика поведения, генетика количественных признаков, популяционная и эволюционная генетика.

Известна закономерность: размер мозга пропорционален размеру тела, и единственное исключение из этого правила - это мы, люди. Наш мозг в шесть раз больше того, что предсказывает теория. Этот факт парадоксален, поскольку мозг является энергетически затратным органом: он потребляет до 20% общей энергии, составляя всего 4% от общей массы тела.

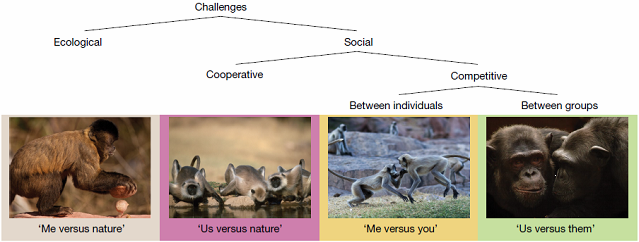

Как могла в ходе эволюции образоваться столь неэкономичная структура? Существуют разные гипотезы, формирующие две группы в зависимости от факторов, объясняющих этот парадокс: социальные и экологические. Однако у исследователей не было единства в вопросе о том, какие из вызовов считать основными. Авторы представляемого исследования доказали отсутствие ведущей роли "социальной" гипотезы и показали, что мозг в ходе эволюции человека увеличивался благодаря постоянному противостоянию экологическим вызовам, под которыми авторы понимают поиск, сбор, обработку и хранение пищевых ресурсов.

Причина, по которой долгое время считалось, что решение социальных проблем являются главным фактором увеличения объема мозга - это сложный поиск их решений: социальные отношения варьировали от сотрудничества с дружески настроенными индивидами для охоты на крупных животных или преследования других групп особей до умелого обмана противника или предотвращения обмана со стороны противника. Это требовало предвидения на основе аналитической деятельности, например, прогноз реакции соплеменников и чужаков на конкретный поступок.

В противоположность «социальной», «экологическая» гипотеза предполагает, что экологические задачи являются ключевыми. Они включают поиск пищи в месте обитания (сезонно изменчивой саванне), ее хранение и приготовление еды. Такие задачи могли заставлять людей учиться тому, как преследовать добычу, делать инструменты и зажигать огонь с помощью сухих палочек.

Традиционный подход поиска причинно-следственных связей между различными факторами и объемом мозга человека заключается в поиске зависимости увеличения размеров мозга от специфических признаков (пищевые предпочтения), и задач, которые решают животные, принадлежащие к разным видам, например, человекообразные обезьяны. Недостатком такого подхода является невозможность установления причинно-следственных отношений в установленных связях: невозможно понять, мозг развивается в ходе решения трудных проблем, или уже сформированный размер мозга помогает справиться с тяжелыми задачами.

Авторы настоящей работы для решения этой проблемы объединили элементы теории жизненного цикла, метаболизма и дифференциальных игр для получения количественного прогноза эволюции размеров мозга и тела при решении людьми экологических и социальных задач с учетом метаболических издержек мозга. Таким образом, они провели математическое моделирование эволюции размеров мозга, противопоставив противостояние человека экологическим и социальным вызовам с учетом энергетических затрат. При этом авторы, варьируя уровень сложности и количество экологических и социальных задач, смогли количественно оценить энергию, затрачиваемую на поддержание жизни, то есть на тело и мозг, с учетом того, что мозг поддерживает навыки, помогающие справляться с проблемами. Исследователи обнаружили, что комбинация экологических и социальных задач способствует увеличению объемов мозга до уровня человеческого. Неожиданным оказалось то, что именно решение экологических задач способствовало увеличению размеров мозга, тогда как решение социальных задач приводило к уменьшению объемов мозга. Заключительный вывод авторов состоит в том, что необходимы оба вида вызовов, чтобы получить размер мозга как у человека: если бы не было социальных вызовов, то мозг был бы больше, чем современный, но менее приспособленный к социальной жизни – больше, не значит лучше!

Авторы объяснили почему социальные проблемы приводят к уменьшению размеров мозга. Одна из причин: сотрудничающие особи могут полагаться на интеллект друг друга. Таким образом, люди могут избегать очень затратного пути – увеличения объема мозга благодаря возможности решать проблемы при помощи своих соплеменников.

Многие животные сталкиваются с серьезными экологическими проблемами, тогда почему у них нет мозга большого размера? Авторы обнаружили, что экологические проблемы приводят к росту мозга до объемов человеческого только в том случае, когда люди постоянно учатся усложняющимся навыкам. Например, когда люди передают в пределах своей социальной группы культурные знания, такие, как умение разжигать огонь трением палочек друг о друга.

Таким образом, результаты авторов и других исследователей показывают, что жесткие экологические вызовы и накопление культурных знаний, могут действовать совместно, чтобы создать мозг, равный по размеру человеческому.

Авторы задаются вопросом, будет ли человеческий мозг увеличиваться дальше? Сложность задействованных систем не позволяет с уверенностью сказать об этом в настоящее время. Например, сотрудничество людей может способствовать уменьшению размеров мозга, но это не означает, что сокращение сотрудничества в современном обществе приведет к увеличению объемов мозга. Любое действие по этим направлениям потребует сотен тысяч лет, чтобы проявился эффект, и будет включать в себя множество побочных негативных эффектов, которые оказались за рамками модели авторов. Тем не менее, авторы исследования предлагают новый способ понять эволюцию мозга.

Рисунок. Иллюстрация экологической и социальной гипотез увеличения объёмов мозга. Экологические гипотезы подчеркивают роль вызовов «против природы», тогда как социальные гипотезы подчеркивают роль социальных отношений. Представлено деление этих гипотез на четыре типа вызовов, которые предполагаются триггерами различных эволюционных процессов.

Новость подготовил © 28.09.2018 Лазебный О.Е.