Kraus Yu., Chevalier S., Houliston E. Cell shape changes during larval body plan development in Clytia hemisphaerica // Developmental Biology. – 2020. – Vol. 468. – P. 59–79. DOI: 10.1016/j.ydbio.2020.09.013.

(https://authors.elsevier.com/a/1bq2J2mzTT14T)

Mayorova T.D., Osadchenko B., Kraus Y. How to build a larval body with less than a hundred cells? Insights from the early development of a stalked jellyfish (Staurozoa, Cnidaria)//Organisms Diversity & Evolution. – 2020. DOI: 10.1007/s13127-020-00459-8.

(https://rdcu.be/b7Y8X)

© Краус Юлия Александровна, главный научный сотрудник лаборатории эволюции морфогенезов ИБР РАН.

© Краус Юлия Александровна, главный научный сотрудник лаборатории эволюции морфогенезов ИБР РАН.

Мы знаем, что любой локальный морфогенез отражается на поведении клеток и форме эмбриона. Это подразумевает наличие системы прямых и обратных связей, охватывающей весь эмбрион. Однако мы до сих пор очень мало знаем о том, как работает эта система и как она меняется в ходе эволюции. Представители типа Cnidaria - таксона, обладающего эволюционно простым планом строения, - удобные объекты для изучения этой проблемы. В начале октября 2020 года в печати появились 2 статьи по эмбриогенезу книдарий, в которых развивающийся эмбрион рассматривается как целостная система и в онтогенезе, и в эволюции.

Первая статья ("Cell shape changes...") - результат нескольких лет совместной работы с коллегами из Лаборатории Биологии Развития Вильфранш-сур-мер (Sorbonne Universite, CNRS, Laboratoire de Biologie du Developpement de Villefranche-sur-mer, France). Clytia - морской колониальный гидроид, в его жизненном цикле присутствуют полип и медуза. Этот вид - один из новых, но очень перспективных объектов эволюционной биологии развития. Он успешно культивируется в лаборатории, где воспроизводится его полный жизненный цикл (http://lbdv.obs-vlfr.fr/en/research/research_groups/maternal_determinants.html). Геном Clytia сиквенирован (Leclère et al., 2019), доступны функциональные эксперименты, CRISPR/Cas9 редактирование генома. Активно изучаются регенерация, гаметогенез, индукция полового размножения средовыми сигналами (Quiroga Artigas et al., 2020; Sinigaglia et al., 2020). При этом, как ни странно, наша статья - первое детальное описание эмбрионального развития этого вида.

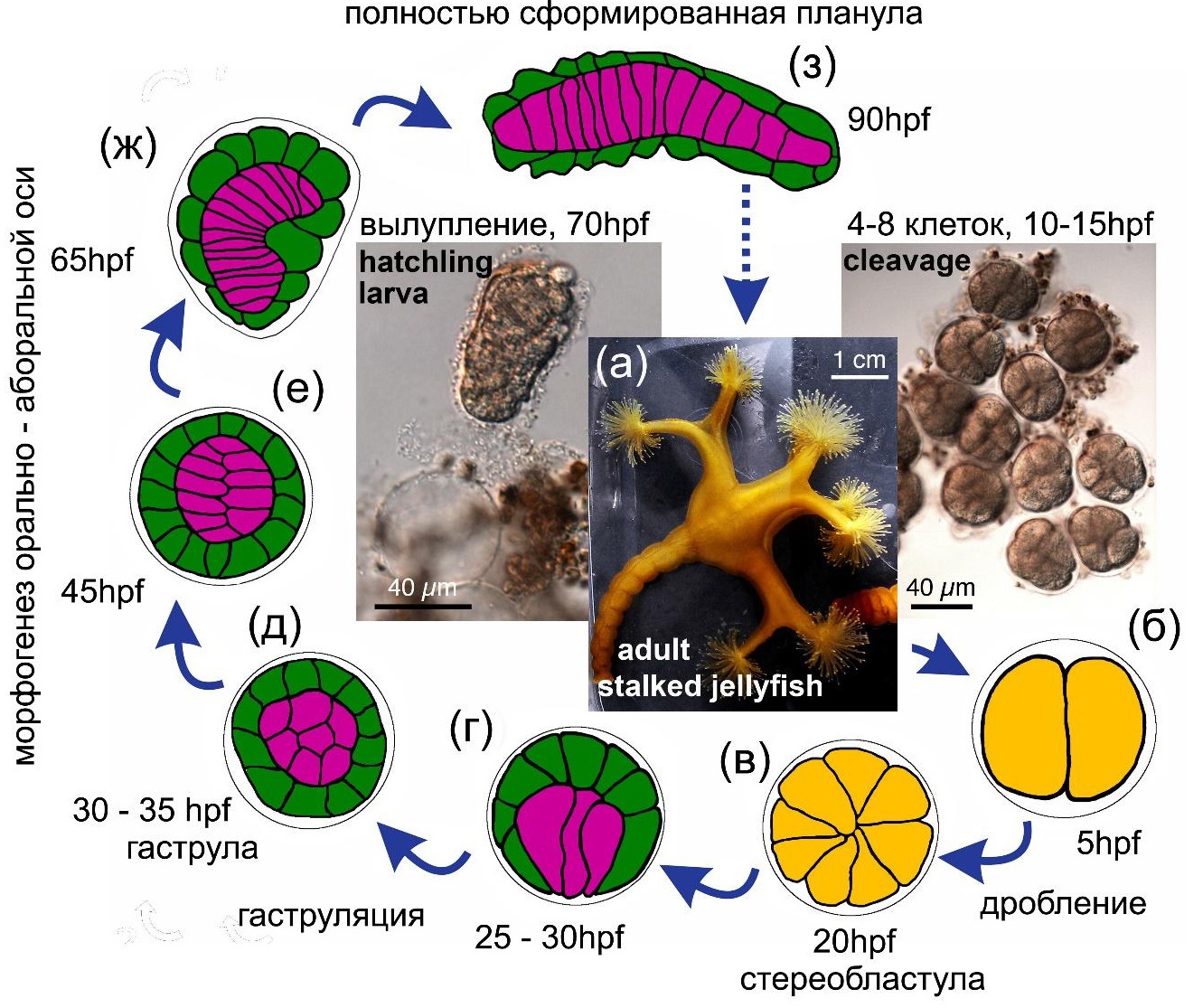

Объект исследования второй работы ("How to build a larval body..."), Lucernaria quadricornis, пока в лаборатории не культивируется, и большую часть работы мы выполнили на ББС МГУ. Представители класса Staurozoa - очень необычные книдарии. В их жизненном цикле доминирует стадия сидячей медузы, которая внешне практически неотличима от полипа других книдарий (рис. 1а). В развитии ставромедуз есть две интересные особенности - очень мелкие яйцеклетки (диаметром 35-40 мкм) и очень малое число клеток у эмбриона и личинки (не более 100 у планулы) (Wietrzykowski, 1912). До нашей работы эмбриогенез представителей класса Staurozoa никогда не изучался современными методами. Lucernaria - первая ставромедуза, для которой получена таблица нормального развития (рис. 1б - з).

Рис. 1. Таблица нормального развития Lucernaria, по материалам статьи Mayorova et al., 2020. hpf - часы после оплодотворения.

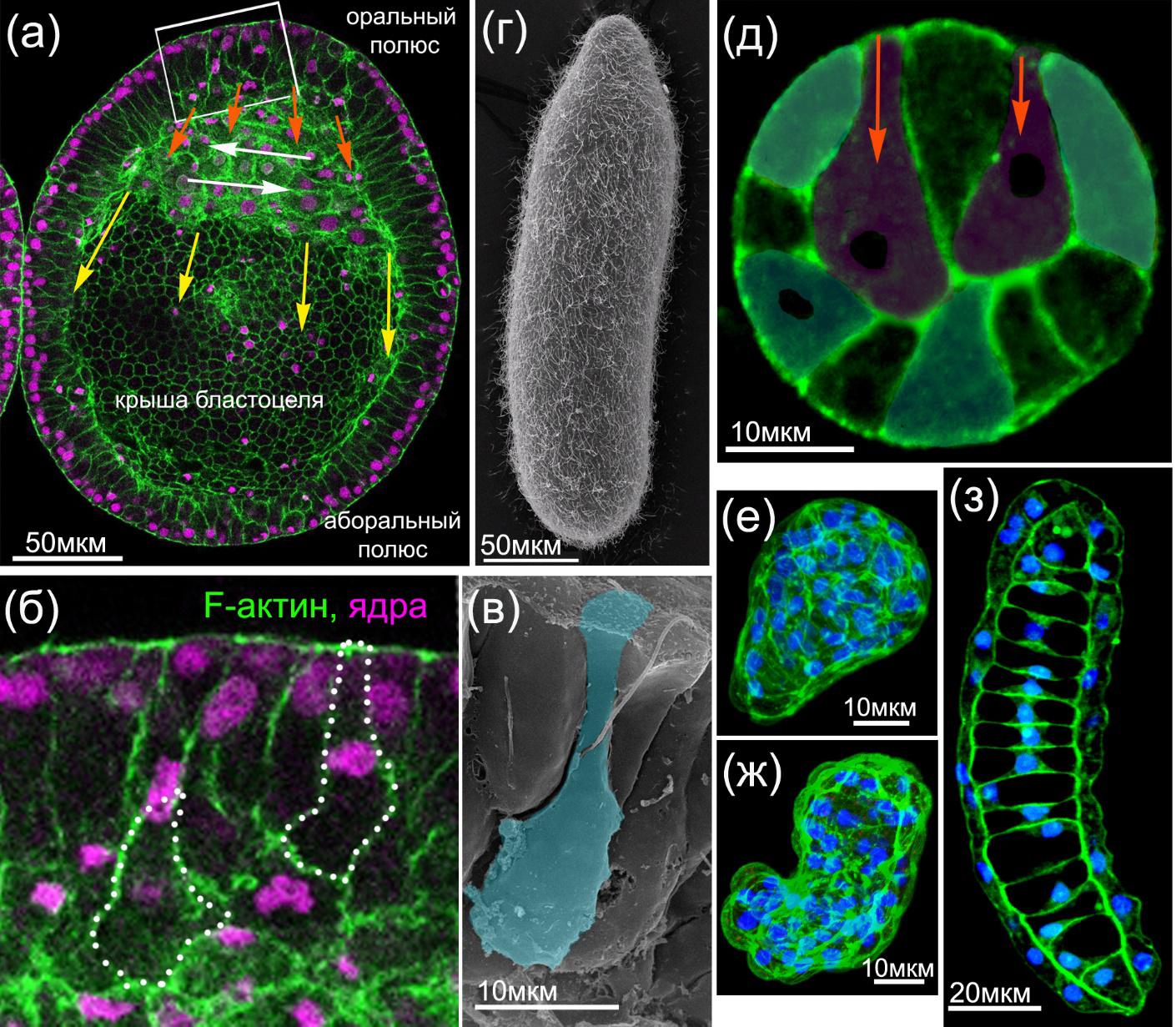

Что же объединяет исследования, выполненные на таких разных видах книдарий? Оба вида формируют эндодерму с помощью униполярной иммиграции - морфогенеза, в ходе которого клетки презумптивной эндодермы подвергаются эпителиально-мезенхимальному переходу (EMT) и выселяются в бластоцель (рис. 2а, б, в, д). Напомню, что у книдарий (по крайней мере, у видов с поляризованной гаструляцией) эндодерма формируется на оральном (анимальном) полюсе эмбриона. Самое интересное, что такой морфогенез используют как эмбрионы, состоящие к началу гаструляции больше чем из 1000 клеток (Clytia), так и эмбрионы всего из 16 - 32х клеток (Lucernaria) (сравните рис. 2а и 2д). В статьях, предлагаемых Вашему вниманию, подробно изучены особенности изменения формы и поведения клеток, характерные для каждой из систем.

Оказалось, что клетки презумптивной эндодермы обоих видов играют ключевую роль в изменении формы эмбриона - превращении почти сферической ранней гаструлы в вытянутую личинку-планулу.

У эмбриона Clytia клетки, выселившиеся в бластоцель, способны к координированной миграции. В массе клеток происходит медио-латеральная интеркаляция и формируется миграционный фронт, тянущий всю массу клеток в направлении аборального полюса (рис. 2а). В результате бластоцель равномерно заполняется клетками, а эмбрион меняет форму - его диаметр уменьшается, длина орально-аборальной оси увеличивается, и формируется характерная личинка - планула (рис. 2г). Таким образом, эмбриону не нужны какие-то дополнительные морфогенезы для дифференцировки длинной оси - она осуществляется "автоматически" в ходе направленной коллективной миграции клеток презумптивной эндодермы.

Рис. 2. Гаструляция и морфологическая дифференцировка орально-аборальной оси у эмбрионов Clytia (a - г) и Lucernaria (д - з). (а, б, д-з) Конфокальная микроскопия, (в, г) сканирующая микроскопия. (а) Ранняя гаструла Clytia; оранжевые стрелки - выселение клеток в бластоцель, белые стрелки - медио-латеральная интеркаляция выселившихся клеток, желтые стрелки - миграция аборального фронта клеток презумптивной эндодермы. (б) Увеличенный фрагмент орального полюса, выделенный рамкой на (а); колбовидные клетки обведены пунктирной линией. (в) Колбовидная клетка (закрашена голубым). (д) Средняя гаструла Lucernaria; колбовидные клетки закрашены розовым, 4 клетки презумптивной эктодермы закрашены голубым. (е, ж, з) Последовательные стадии морфологической дифференцировки орально-аборальной оси; (е) и (ж) 3D реконструкция эмбрионов по серии оптических срезов. Изображения на (а) и (б) предоставила Dr. Evelyn Houliston. Остальные изображения подготовлены по материалам статей (Kraus et al., 2020; Mayorova et al., 2020).

У эмбриона Lucernaria клеток очень мало, и они (относительно размеров эмбриона) слишком крупные для того, чтобы активно перемещаться внутри эмбриона (рис. 1г - ж). Клетки эндодермы, округлые на стадии поздней гаструлы (рис. 1д), постепенно становятся все более и более плоскими. При этом они "вклиниваются" между соседями (точно так же как клетки Clytia, мигрирующие в бластоцеле) (рис. 1е, ж). В результате эндодерма становится похожей на стопку монет, и у эмбриона постепенно дифференцируется длинная орально-аборальная ось (рис. 1ж, з; рис. 2е, ж, з). Получается, что у малоклеточного эмбриона клетки изменяют форму (а не перемещаются в пространстве), и этого достаточно для изменения формы всего эмбриона. Мы не знаем, почему в ходе эволюции эмбрионы Lucernaria стали малоклеточными. Однако мы показали, что морфогенетические процессы настолько пластичны, что могут адаптироваться к малому числу клеток, а значит они не накладывают ограничений на данное направление эволюции.

Для изученных видов книдарий, мы с коллегами постарались реконструировать обратную связь между изменением формы клеток, их поведением, и формой эмбриона. Мы подтвердили, что "глобальный контроль" морфогенетических процессов полем механических напряжений - один из наиболее консервативных и древних способов поддержания устойчивости развивающейся системы. Хотелось бы получить больше данных о контроле морфогенетических процессов на молекулярном уровне, и это будет основной задачей наших дальнейших исследований.

Leclère L, Horin C, Chevalier S, Lapébie P, Dru P, Péron S, Jager M, Condamine T, Pottin K, Romano S, Steger J. The genome of the jellyfish Clytia hemisphaerica and the evolution of the cnidarian life-cycle. Nature ecology & evolution. 2019. 3(5):801-810.

Quiroga Artigas G, Lapébie P, Leclère L, Bauknecht P, Uveira J, Chevalier S, Jékely G, Momose T, Houliston E. AG protein–coupled receptor mediates neuropeptide-induced oocyte maturation in the jellyfish Clytia. PLoS biology. 2020.18(3):e3000614.

Sinigaglia C, Peron S, Eichelbrenner J, Chevalier S, Steger J, Barreau C, Houliston E, Leclère L. Pattern regulation in a regenerating jellyfish. Elife. 2020. 9:e54868.

Wietrzykowski W. Recherches sur le developpement des Lucernaires. Archives de Zoologie Expérimentale et Générale. 1912. 10:1–95.

Новость подготовила © Краус Ю.А.

27.10.2020