© Минин Андрей Александрович

кбн, заведующий лабораторией экспериментальной эмбриологии.

© Минин Андрей Александрович

кбн, заведующий лабораторией экспериментальной эмбриологии.

Область научных интересов: молекулярная биология раннего развития.

Появившаяся в журнале Nature статья представляет несомненный интерес для всех, занимающихся проблемами биологии развития, генетики и эволюции. Это связано с важным концептуальным характером огромной по охвату экспериментальных объектов работы, проделанной в лаборатории Итаи Янаи в Израильском Институте Технологии (Itai Yanai, The Technion-Israel Institute of Technology, Department of Biology).Чтобы оценить значение рассматриваемой работы, кажется полезным обратиться к истории проблемы.

Еще во времена Геккеля был поставлен вопрос о соотношении гомологии и различий в строении зародышей разных филогенетических групп животных как основы для изучения их дивергенции в процессе эволюции (так называемая проблема «гомологичных рядов» позвоночных) (Haeckel E. The Evolution of Man. Vol. 1. C. K. Paul & Company; 1879). С появлением генетики изучение наследования морфологических признаков стало одним из центральных ее направлений. При этом связь между морфологией зародышей и работой генов как основы для понимания филогенетических различий была очевидна уже основателям современной генетики, достаточно вспомнить, что Генри Морган начинал как эмбриолог. Рождение молекулярной биологии в 50-е годы ХХ века поставило на повестку дня изучение работы генов в развитии на молекулярном уровне. Одним из первых шагов в изучении работы генов, обеспечивающих раннее развитие, стало открытие так называемой морфогенетической функции ядер. Явление было открыто почти 60 лет назад Александром Александровичем Нейфахом, 90-летие которого мы отмечаем в этом году. В результате «переоткрытия» оно вошло в учебники под названием перехода на средней бластуле (mid blastula transition).

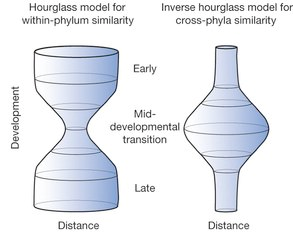

Формирование современных взглядов на индивидуальное развитие как разворачивание программы экспрессии генов, определяющих морфогенез, привело к открытию гомеобоксных генов и, шире, к пониманию центральной роли экспрессии генов транскрипционных факторов в индивидуальном развитии. На нескольких модельных видах наблюдалось филотипическое изменение экспрессии генов – регуляторов морфогенеза, в первую очередь транскрипционных факторов, на определенных этапах развития. Это привело к появлению понятия филотипического периода (the phylotypic period) в эмбриогенезе и модели «песочных часов» (Kalinka AT, et al. Gene expression divergence recapitulates the developmental hourglass model. Nature. 2010;468:811–814). Однако эта гипотеза до недавнего времени не имела хороших экспериментальных доказательств для разных групп животных.

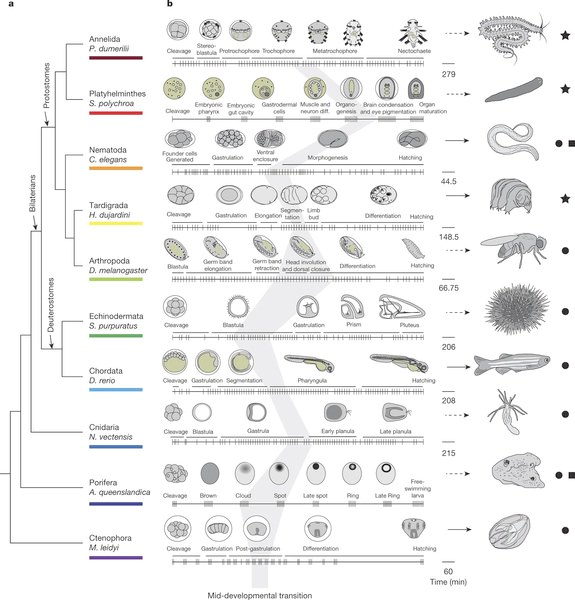

В обсуждаемой здесь работе были изучены транскриптомы зародышей разных стадий развития десяти достаточно далеких групп животных, от гидроидов до позвоночных, имеющих сильно различающийся план строения. Для этого был использован метод, разработанный ранее в лаборатории Янаи (Hashimshony T, Wagner F, Sher N, Yanai I. CEL-Seq: single-cell RNA-Seq by multiplexed linear amplification. Cell Rep. 2012 Sep 27;2(3):666-73). Сравнительный анализ показал, что на ранних и поздних этапах развития различия в профиле генной экспрессии у разных групп относительно невелики, но в середине развития во всех группах наблюдается явление, названное авторами «переходом середины развития» (the mid-developmental transition). Явление выражается в значительных вариациях экспрессии ряда важных транскрипционных факторов, причем меняются как временные, так и количественные параметры (в статье приведены данные для 11 ортологов генов, встречающихся во всех десяти группах животных). Этот период характеризуется заметным общим снижением разнообразия транскриптов, тем самым подтверждается гипотеза «песочных часов», о которой речь шла выше.

Конечно, общая качественная и количественная картина изменения транскриптома значительно различается для разных групп животных, особенно при сравнении видов с полным и неполным превращением. Однако общая закономерность изменения характера транскрипции сохраняется, что доказывается попарным сравнением транскриптомов разных групп животных, проведенным авторами статьи.

Итак, можно говорить об экспериментально доказанной концепции существования периода филоспецифической экспрессии генов в развитии, которая может служить основой для понимания механизмов формирования морфологических различий между разными группами животных и путях их дивергенции

|

Иллюстрации: Nature 531, 637–641 (31 March 2016)

Новость подготовил © 2016 Минин А.A.

27.06.2016