Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

Исследования биологического разнообразия и эволюции жизни основаны преимущественно на «кладистическом» подходе, когда таксоны представляются, как отдельные «линии», формирующие древовидные схемы. Наиболее объективный на данный момент метод исследования – молекулярная филогенетика (изучающая родственные взаимоотношения между группами животных или растений на основе сравнения последовательностей макромолекул), является дальнейшим развитием кладистического подхода, и уводит в крайность, когда за отдельными кладами (обозначаемыми, как неопределенные таксоны sp1, sp2 и т.д.) теряется сам организм. Такие подходы не учитывают очевидного биологического факта, что любая «линия» состоит из отдельных взаимодействующих организмов, которые, в свою очередь – не конструктор с заранее известным набором параметров, а сложные, постоянно изменяющиеся системы, в основе которых лежат не только генетические, но и эпигенетические процессы. Эволюция, это не только долговременный процесс развития живой природы, она происходит непрерывно, «здесь и сейчас». В любом организме, благодаря его индивидуальному развитию (онтогенезу), пересекаются макро- и микроэволюционные процессы. Поэтому, в основе любого биологического разнообразия лежат не только «древовидные» филогенетические закономерности, но и периодические процессы на разных организменных уровнях, объединенные процессом онтогенеза.

Именно по причине практического отсутствия в таксономии понимания организма, как динамического, постоянно эволюционирующего онтогенеза, происходит фундаментальное недопонимание задач в области исследования и описания биологического разнообразия. Живую природу, пребывающую в непрерывном развитии, пытаются поместить в стандартизирующие рамки статичного понятия «вид». Несмотря на более, чем двухсотлетнее использование термина “вид” до сих пор нет его общепринятого определения. Накопился ряд работ, последовательно доказывающих несостоятельность подразделения организмов на “виды”, в которых предлагаются «вневидовые» подходы к изучению биоразнообразия. Тем не менее, по чисто техническим причинам, профессиональные систематики не могут отказаться от понятия «вид» прямо сейчас. Необходимы еще долгие, последовательные усилия по дальнейшей разработке новой основы для систематики живых организмов, а главное, ее практическому применению. Поэтому исследователи вынуждены работать в парадигме традиционной систематики, продолжая использовать термин “вид”, но применять это понятие к группам, максимально сходным по морфологическим, генетическим и другим параметрам. Дополнительные трудности возникают с так называемыми “криптическими видами”. Между этими организмами обнаруживаются молекулярно-генетические различия, но исследователи не способны различить их по внешней и внутренней морфологии. В новой статье авторы предлагают полностью отказаться от использования понятия “криптический вид”. В работе подчеркивается, что это понятие появилось именно из-за мышления в парадигме «линий» и «клад», игнорирует биологию и онтогенетические основы организма.

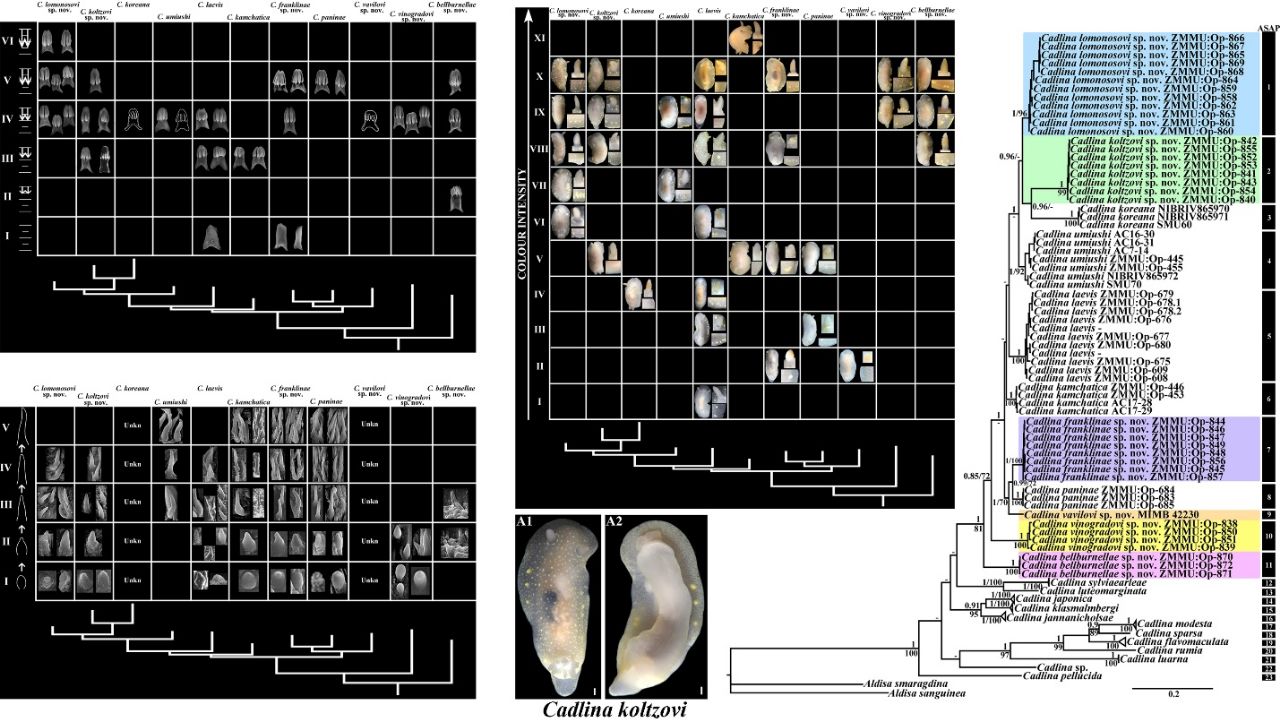

Исследование было проведено на моллюсках рода Cadlina, собранных в малоизученных районах Курильских островов и Японском море, а также североатлантическом виде Cadlina laevis. Среди этих моллюсков был выявлен комплекс видов с различной степенью молекулярно-генетических дистанций и морфологических особенностей, что раскрывает по-настоящему многоуровневую систему их тонкомасштабных различий и сходств. Поэтому обозначать любой из этих потенциальных видов, как «криптический» или «некриптический» не имеет смысла.

В этом исследовании был предложен и последовательно применен филопериодический подход. Филопериодический подход объединяет, с одной стороны, онтогенетические (в сущности, периодические процессы появления сходных паттернов у организмов с разной степенью родства), а с другой – молекулярно-генетические данные. Такой подход позволил среди моллюсков кадлин выявить виды, с “размытыми” (на первый взгляд) морфологическими особенностями. Для различных признаков строения взрослых моллюсков, были разработаны отдельные периодические таблицы. Все моллюски, отобранные для изучения морфологии, были отсеквенированы и объединены в группы, согласно результатам молекулярно-генетического анализа. Затем, помещены в вертикальные ряды (группы) в этих таблицах. Таким образом, вертикальные ряды основаны на молекулярно-генетических данных и представляют близкородственные группы. Горизонтальные ряды (периоды), отражают морфологические (онтогенетические) паттерны. Были построены три разные таблицы, где в периодах были ранжированы особенности цветовой окраски органов внешнего строения, особенности морфологии центрального зуба радулы и особенности строения шипов копулятивного органа. Благодаря этому методу стало возможным более четко выявлять тонкие морфологические особенности, характерные для каждой группы. Также в таблицах имеется несколько незаполненных периодов, между заполненными, предсказывающих, что для конкретной группы еще не найден, но будет найден определенный морфологический признак, когда будет изучено большее число экземпляров данной группы. В результате тщательного анализа с применением метода построения филопериодических таблиц, а также с применением подхода “многоуровневого разнообразия организмов” (объединяющего морфологические, молекулярно-генетические, онтогенетические и другие параметры – в данном случае температурные особенности среды обитания), было выявлено и описано шесть новых для науки видов моллюсков рода Cadlina. Новые виды были названы в честь ученых, которым не дали в полной мере реализовать их научный потенциал или которые были недооценены и забыты: Дмитрия Виноградова, Джоселин Белл Бернелл, Розалинд Франклин, Николая Вавилова, Михаила Ломоносова, и, наконец, ученого, имеющего самое непосредственное отношение к ИБР РАН – Николая Кольцова.

>Новость подготовила

© Т.А. Коршунова

26.04.2024