Научные интересы: репродуктивная биология.

Скорость постнатального развития позвоночных регулируется факторами окружающей среды посредством гормональных изменений, в частности, изменений уровня тиреоидных гормонов. Эта регуляция затрагивает различные органы, в том числе гонады.

Особенно широко изучено влияние гормонов щитовидной железы на мужские гонады, семенники (см. обзор Gao et al., 2014). Экспериментально вызванный неонатальный гипертиреоидизм ускоряет созревание семенников у лабораторных грызунов, в то время как экспериментальный неонатальный гипотиреоидизм его замедляет. При этом тиреоидный гормон трийодтиронин воздействует непосредственно на семенники, связываясь с рецептором TR alpha на клетках Сертоли, соматических клетках, поддерживающих дифференцировку половых клеток и продукцию сперматозоидов в извитых семенных канальцах. Избыток трийодтиронина приводит к преждевременному выходу клеток Сертоли из клеточного цикла и ранней экспрессии маркеров дифференцировки, таких как рецептор к андрогенам AR. Недостаток трийодтиронина, наоборот, продлевает период неонатальной пролиферации клеток Сертоли и замедляет появление в них маркеров дифференцировки. Клетки Сертоли, в свою очередь, воздействуют на половые клетки и интерстициальную ткань семенника, где находятся андроген-продуцирующие клетки Лейдига, изменяя темпы их созревания.

Помимо семенных канальцев и интерстиция, в семенниках выделяют еще один компартмент, а именно: сеть семенника, или rete testis. Она соединяет семенные канальцы с семявыносящими протоками и представляет собой соединяющиеся друг с другом каналы и полости, выстланные однослойным эпителием. Клетки эпителия rete testis по происхождению и фенотипу близки к клеткам Сертоли, но обладают более выраженным регенерационным потенциалом, что делает их изучение интересным не только для фундаментальной науки, но и для репродуктивной медицины (см. обзор Kulibin, Malolina, 2021). Кроме того, клетки эпителия rete testis участвуют в регуляции сперматогенного процесса в семенных канальцах посредством паракринных факторов.

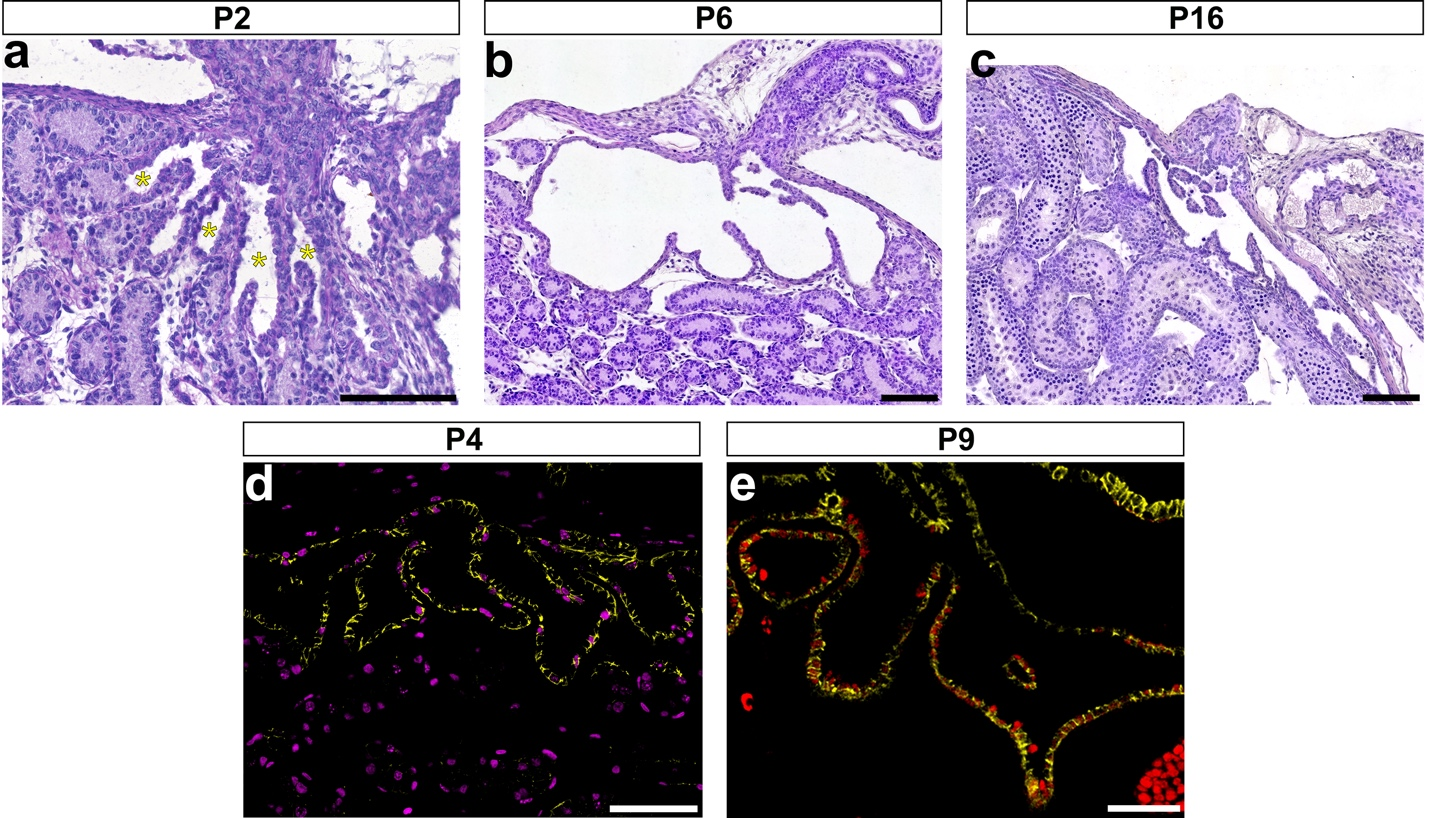

Несмотря на важность rete testis для физиологии семенника, ее постнатальное развитие до настоящего момента было практически не изучено. Также не было данных о влиянии на эту структуру тиреоидных гормонов. Поэтому в настоящей работе мы проследили изменения в rete testis мыши с рождения и до 16-х сут. Выяснилось, что в этот период в rete testis происходят значительные морфологические изменения. Первоначально состоящая из каналов с небольшим просветом, к 4-6-м сут rete testis трансформируется в систему широких шарообразных полостей (Рис. 1a, b). Далее, по ходу созревания семенника, полости rete testis уплощаются в плоскости, параллельной белочной оболочке семенника, приобретая форму, характерную для rete testis у взрослых животных (Рис. 1c). Максимум пролиферации клеток эпителия rete testis приходится на 4 сут (Рис. 1d), после чего они постепенно выходят из клеточного цикла. Параллельно этому процессу, растет процент клеток rete testis, экспрессирующих рецептор к андрогенам AR, который, вероятно, и для этих клеток, как и для клеток Сертоли, является маркером дифференцировки.

Особенный интерес представляют изменения в числе клеток rete testis, экспрессирующих транскрипционный фактор DMRT1. Процент DMRT1+ клеток rete testis растет с 20% на 2-е сут после рождения до 50% у 6-9-суточных мышей (Рис. 1e). На 12-е сут следует резкий спад до 10%. У взрослых животных DMRT1 экспрессируют только единичные клетки rete testis. DMRT1 участвует в процессе определения пола у разных таксонов Позвоночных, а у млекопитающих он поддерживает дифференцировку клеток Сертоли по мужскому типу и играет ключевую роль в постнатальной дифференцировке и созревании этих клеток (см. обзор Zarkower, Murphy, 2022). До недавнего времени считалось, что клетки Сертоли являются единственным типом соматических клеток, экспрессирующих DMRT1 у млекопитающих. Присутствие DMRT1 в клетках rete testis подчеркивает их близость к клеткам Сертоли и открывает новые возможности для изучения биологии этого гена.

Рис. 1. Rete testis мыши в постнатальный период. (a-c) Гистологические срезы rete testis на 2 (a), 6 (b) и 16 (c) сут после рождения. * Каналы rete testis у 2-суточных мышей. (d) Эпителий rete testis (желтый, окраска на Cdh1) на 4 сут после рождения с большим количеством делящихся клеток (фиолетовый, EdU метка). (e) Эпителий rete testis на 9 сут c DMRT1+ клетками (красный). Масштаб: 100 мкм (a-c), 75 мкм (d), 35 мкм (e).

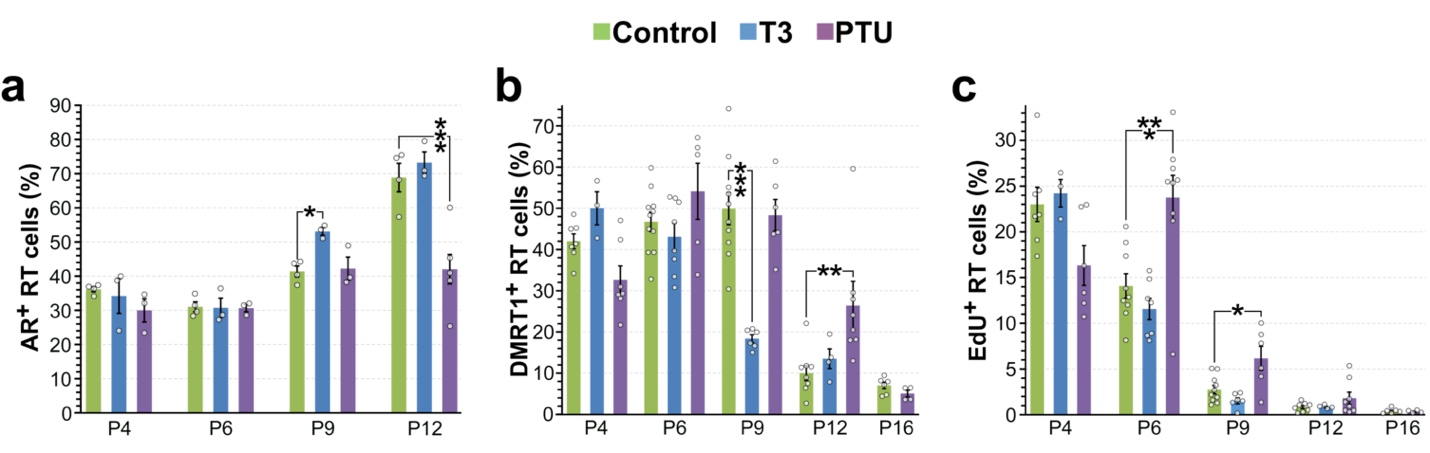

Далее в работе было изучено влияние изменения уровня тиреоидных гормонов на постнатальное развитие rete testis. Для этого использовали классические модели экспериментального неонатального гипер- и гипотиреоидизма, разработанные для оценки эффектов тиреоидных гормонов на клетки Сертоли. Оказалось, что у гипертиреоидных мышей быстрее, чем в норме, рос уровень экспрессии AR в rete testis (Рис. 2a), а также быстрее исчезал DMRT1 (Рис. 2b). У гипотиреоидных мышей, наоборот, уровень AR в rete testis поднимался медленнее (Рис. 2a), а DMRT1 дольше оставался на повышенном уровне (Рис. 2b). Это сопровождалось продлением периода пролиферации клеток rete testis при гипотиреоидизме (Рис. 2c). То есть, как и в случае с другими типами клеток семенника, тиреоидные гормоны регулируют скорость созревания rete testis.

Рис. 2. Влияние гормонов щитовидной железы на созревание rete testis. Число клеток rete testis (RT), положительно окрашивающихся на AR (a) и DMRT1 (b), а также метящихся EdU, т.е. пролиферирующих (c). P – сут после рождения. Two-way ANOVA. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

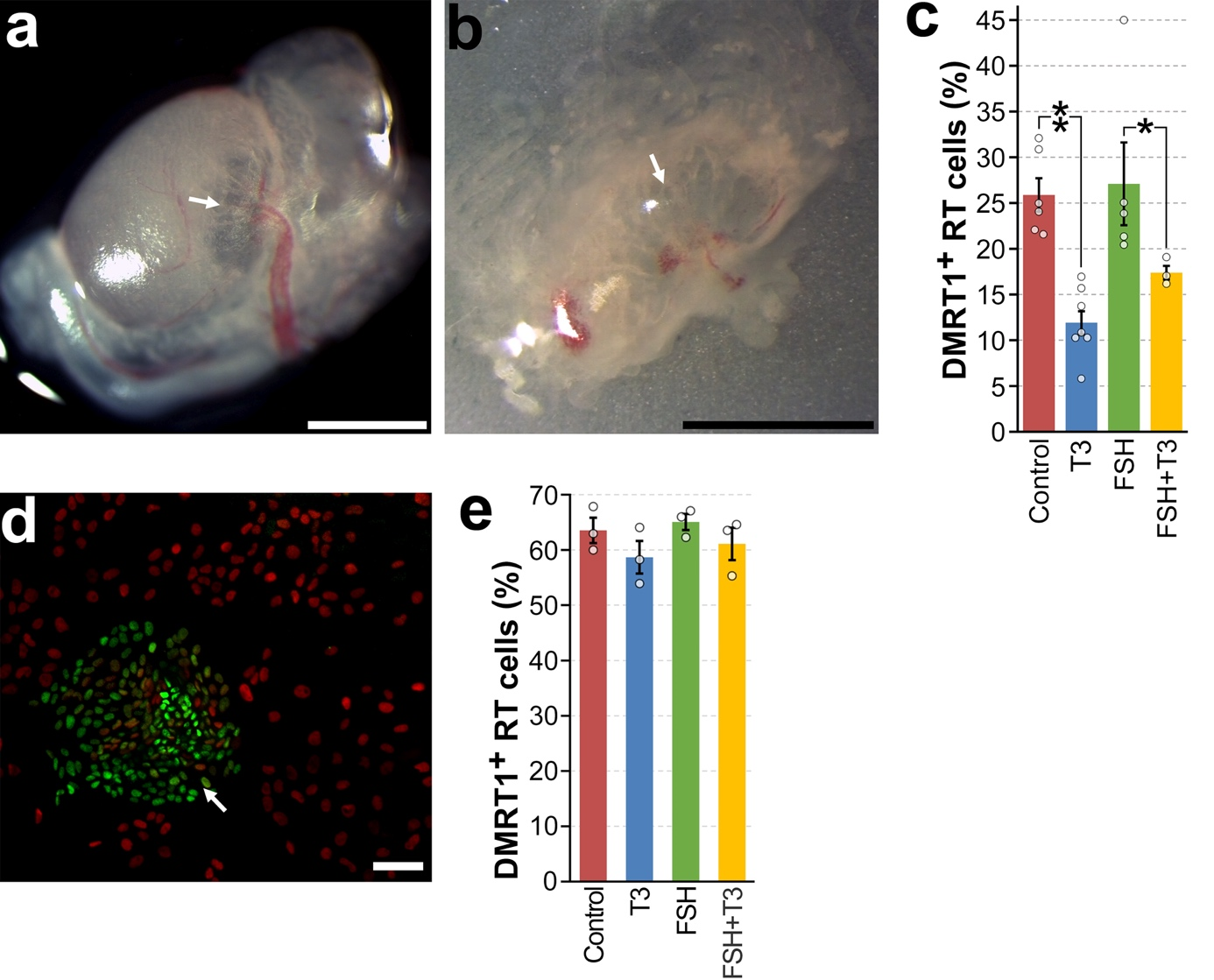

Эксперименты по воздействию трийодтиронина на ткань семенника в органной культуре дополнительно подтвердили роль этого гормона в регуляции развития rete testis (Рис. 1a-c). Однако эксперименты на первичных культурах соматических клеток семенника показали, что сами клетки rete testis нечувствительны к трийодтиронину (Рис. 1d, e). Хотя возможно, что клетки rete testis теряют способность отвечать на действие тиреоидных гормонов в культуре, более вероятным представляется непрямое действие трийодтиронина на rete testis, через изменение скорости созревания клеток Сертоли.

Рис. 3. Влияние трийодтиронина на rete testis ex vivo. (a, b) Семенник 6-суточной мыши перед (a) и после (b) помещения в органную культуру. Стрелки – полости rete testis. (c) Число DMRT1+ клеток в rete testis (RT), помещенной в органную культуру, снижалось при добавлении Т3 в культуральную среду. (d) Колония клеток rete testis (стрелка) в культуре соматических клеток семенника 6-суточной мыши. Окраска на маркер rete testis PAX8 (зеленый) и DMRT1 (красный). DMRT1+ PAX8- клетки вне колонии – клетки Сертоли. (e) Доля DMRT1+ клеток среди всех клеток rete testis (PAX8+) в клеточной культуре не изменялась при добавлении Т3 в среду. One-way ANOVA. *p < 0,05; **p < 0,01. Масштаб: 1 мм (a, b), 100 мкм (c).

Таким образом, в настоящей работе были впервые описаны изменения rete testis в постнатальном развитии мыши и показано, что скорость этих изменений регулируется тиреоидными гормонами. В целом, повышенные уровни тиреоидного гормона ускоряют как дифференцировку клеток rete testis, так и созревание всего семенника, тогда как пониженные уровни гормона приводят к замедлению этих процессов.

Такое поведение репродуктивной системы согласуется с тем, как реагируют на уровень тиреоидных гормонов другие системы организма и укладывается в представления, согласно которым гормоны щитовидной железы регулируют время перехода молодых особей млекопитающих к самостоятельному питанию, то есть в другую экологическую нишу (Holzer, Laudet, 2013). Гипотеза о важной экологической функции тиреоидных гормонов была выдвинута в недавно вышедшем обзоре Zwahlen et al., 2024 (см. ранее вышедший на сайте комментарий Ф.Н. Шкиля). Согласно этой гипотезе, тиреоидные гормоны координируют скорость развития организма с условиями окружающей среды, в том числе с доступностью ресурсов. Учитывая описанное выше влияние тиреоидных гормонов на мужскую репродуктивную систему, можно предположить, что эти гормоны также могут изменять время начала репродукции в зависимости от внешних факторов.

Список литературы

- Gao Y., Lee W.M., Cheng C.Y. Thyroid hormone function in the rat testis. Front Endocrinol (Lausanne). 2014;5:188. doi:10.3389/fendo.2014.00188

- Holzer G, Laudet V. Thyroid hormones and postembryonic development in amniotes. Curr Top Dev Biol. 2013;103:397-425. doi:10.1016/B978-0-12-385979-2.00014-9

- Kulibin A.Yu., Malolina E.A. The rete testis: development and role in testis function. Russian J Dev Biol. 2021;52(6):370-378. doi:10.1134/S1062360421060072

- Zarkower D, Murphy MW. DMRT1: An ancient sexual regulator required for human gonadogenesis. Sex Dev. 2022;16(2-3):112-125. doi:10.1159/000518272

- Zwahlen J, Gairin E, Vianello S, Mercader M, Roux N, Laudet V. The ecological function of thyroid hormones. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2024;379(1898):20220511. doi:10.1098/rstb.2022.0511

Новость подготовила

© Малолина Екатерина Андреевна

26.03.2025