Область научных интересов: piРНК путь, регуляция гаметогенеза, мобильные элементы, постзиготическая репродуктивная изоляция и гибридная стерильность, функциональная геномика, Drosophila.

Область научных интересов: piРНК путь, регуляция гаметогенеза, мобильные элементы, постзиготическая репродуктивная изоляция и гибридная стерильность, функциональная геномика, Drosophila.

Партеногенез в естественной среде зарегистрирован у многих типов животных, исключая млекопитающих, однако этот феномен в значительной степени остаётся неизученным. Факультативный партеногенез позволяет переключаться между половым и бесполым, партеногенетическим размножением, тогда как облигатные партеногены с трудом предпринимают половое размножение. Публикация 2023г. в журнале Current Biology объединённой команды из Калифорнийского Технологического института, Университета Теннесси и Кембриджа посвящена изучению основных генетических причин факультативного партеногенеза у Drosophila mercatorum. Продвижение в этой области стало возможным на современном этапе развития геномных технологий. Поразительные результаты были получены авторами работы с применением сравнительного анализа паттернов экспрессии генов в зрелых яйцеклетках самок, осуществляющих половое или партеногенетическое размножение, и функционального тестирования генов-кандидатов по способности индуцировать факультативный партеногенез. Хотя генетическая основа партеногенеза была предварительно изучена у ряда организмов с помощью отбора признаков и генетического картирования партеногенетических локусов, это работа является первой демонстрацией генетически индуцируемого факультативного партеногенеза у животного.

Выбор объекта исследования был обусловлен тем, что некоторые штаммы D. mercatorum, выловленные в дикой природе, ведут себя как облигатные партеногены, которых можно поддерживать в лабораторных условиях неопределенно долго как популяции, состоящие только из самок. Однако другие штаммы того же вида размножаются преимущественно половым путем. D. mercatorum принадлежит к группе видов repleta, которая примерно 47 млн лет назад разошлась от классического модельного объекта генетики D. melanogaster. Мухи D. mercatorum преимущественно размножаются на кактусах, при этом некоторые штаммы используют гниющие пищевые отходы; и такое изменение в диете связывают с усилением партеногенеза. Авторы выбрали два штамма D. mercatorum, которые все ещё могли скрещиваться между собой: полностью партеногенетический штамм с Гавайских островов, который производил в среднем 3.36 взрослых потомков на самку, и штамм, размножающийся половым путем и не способный партеногенетически производить взрослое потомство (Сан-Паулу, Бразилия).

Авторы предположили, что, поскольку определяющие партеногенез события происходят в зрелой яйцеклетке, это должно отражаться в изменении экспрессии генов между яичниками партеногенетических и непартеногенетических мух. Известно, что зрелая яйцеклетка представляет собой гигантскую клетку, остановленную в мейозе, в которой не происходит ни транскрипция, ни трансляция, ни деградация транскриптов, но которая накапливает поступающие к ней по системе микротрубочек из питающих клеток транскрипты и белки. Для проверки гипотезы авторами были просеквенированы и собраны геномы на уровне отдельных хромосом как для размножающегося половым путем, так и партеногенетического штаммов D. mercatorum при использовании технологий Oxford Nanopore и Illumina. Сборки геномов были проаннотированы с использованием гомологии с генами эталонной сборки генома D. melanogaster dm6 и оказались сравнительно полными по содержанию генов (98%-99%). Чтобы охарактеризовать транскриптомы в зрелых ооцитах были получены полнотранскриптомные RNA-seq библиотеки. Анализ дифференциальной экспрессии генов при сравнении полученных транскриптомных профилей позволил обнаружить в партеногенетических яйцеклетках увеличение транскриптов многих генов, организующих центриоли, центросомы и микротрубочки, что, предположительно, отражает вовлеченность центриолей в партеногенез путем организации процесса клеточного деления. Авторы также нашли изменения в уровнях транскриптов генов, регулирующих клеточный цикл, в соответствии с необходимостью активировать прохождение клеточного цикла в партеногенетических ооцитах. Тем не менее, без функционального тестирования было невозможно отделить причины от последствий. Для последующих функциональных тестов авторы выбрали гены, ассоциированные с клеточным циклом и биогенезом центриолей.

Задача функционального тестирования найденных генов у немодельного организма существенно осложнена отсутствием сколько-нибудь развитого инструментария для манипуляций с генами. Авторы решили эту проблему следующим образом: они воспроизвели дифференциальную экспрессию гомологичных генов-кандидатов у Drosophila melanogaster, вида, размножающегося строго половым путем, с целью индуцировать у него факультативный партеногенез. Такой подход позволил получить убедительные доказательства того, что найденные гены способствуют факультативному партеногенезу у рода Drosophila. В качестве критерия события факультативного партеногенеза авторы определили развитие ооцита, произведенного девственной самкой, до любой стадии между поздним эмбриогенезом и вылетом взрослой особи.

Для тестирования авторы использовали нокаутные аллели, полученные с помощью CRISPR-технологии, общедоступные мутантные аллели или RNAi-нокдауны в случае необходимости подавления экспрессии анализируемых генов у D. melanogaster. В случае генов, демонстрировавших повышенную экспрессию в партеногенетических ооцитах D. mercatorum, были сконструированы линии с увеличенной экспрессией соответствующих гомологов у D. melanogaster. При проведении этого трудоемкого скрининга (всего было протестировано 44 гена-кандидата) только в 16 случаях мухи смогли произвести от 0,1% до 0,4% партеногенетического потомства на самку. Такой низкий уровень полученного потомства явно свидетельствовал не в пользу предположения о моногенной природе партеногенеза. Поэтому авторы предприняли повторный скрининг 16 идентифицированных генов, сочетая их дифференциальную экспрессию в различных парных комбинациях. Этот скрининг позволил исключить большинство генов, кроме пяти в определенных комбинациях, которые привели к уровню факультативного партеногенеза от 0,5% до 11,4%. Все комбинации, приводящие к усилению факультативного партеногенеза, включали две дополнительные копии гена polo на Х-хромосоме, кодирующего Polo-киназу (ключевой регулятор клеточного цикла), и мутантный аллель Desat2, кодирующий фермент, денатурирующий двойные связи в углеводородах. Наибольший уровень партеногенеза эффект достигался при включении в комбинацию Mycdp, дупликацию гена Myc на 3-й хромосоме.

Это был не случайный успех. Доля факультативно-партеногенетического потомства, достигающего зрелого возраста, у самок D. melanogaster GFP-polo+;Mycdp Desat2/TM6B составила 11,4%. Для каждой из трех комбинаций генотипов, проявляющих наибольший уровень факультативного партеногенеза, были созданы стабильные, размножающиеся половым путем линии D. melanogaster. Более того, обнаружено, что самки партеногенов GFP-polo+;Desat2 Desat1/TM6B и GFP-polo+;Mycdp Desat2/TM6B способны партеногенетически производить взрослых мух второго поколения. Потомки партеногенов D. melanogaster также сохранили способность спариваться с самцами из родительской популяции и производить фертильное потомство.

Авторы также проследили за развитием эмбрионов D. melanogaster в случаях генетически индуцированного факультативного партеногенеза. Известно, что зрелые яйца сохраняют все четыре гаплоидных продукта мейоза, три полярных тельца и женский пронуклеус, а в случае оплодотворения также гаплоидный мужской пронуклеус. В оплодотворенных и неоплодотворенных яйцах три полярных тельца обычно мигрируют в кортекс яйцеклетки, где они формируют митотически-арестованный агрегат полярных телец; механизмы образования агрегатов и их миграции неизвестны. Авторы статьи показали, что двух дополнительных копии polo и одного аллеля Desat2 достаточно, чтобы инициировать митотические циклы у 6% неоплодотворенных яиц, при этом эффект усиливался до 16% при добавлении одной дополнительной копии Myc.

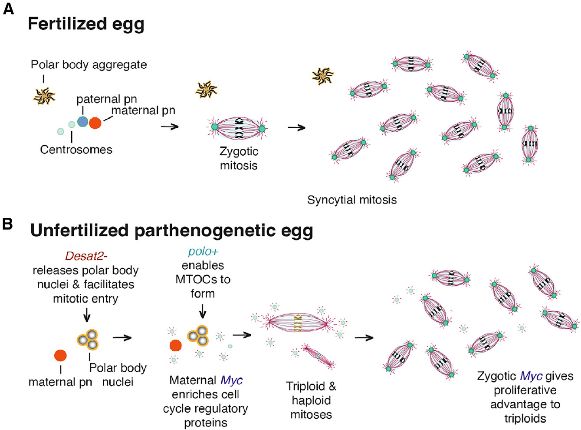

Точный контроль параметров клеточного цикла имеет решающее значение для успешной инициации эмбрионального развития, и киназа Polo играет хорошо известную роль в инициации митозов. Согласно предложенной авторами модели (Рис. 1), увеличение дозы киназы Polo у партеногенетического эмбриона после завершения мейоза, делает возможным образование множественных центросом, которые необходимы для быстрых циклов деления ядер эмбриона. Изменение текучести мембраны в результате снижения функциональности Desat, предположительно способствует откреплению ядер полярных телец от оболочки, или предотвращают их транспорт к мембране, тем самым облегчая их участие в митозе с образованием диплоидных, триплоидных и тетраплоидных ядер для формирования эмбрионального синцития. После клеточной трансформации повышенная экспрессия Myc, предположительно, обеспечивает рост и пролиферацию тканей на протяжении всего последующего развития.

Рис. 1. Предлагаемая модель того, как Myc, Polo и Desat2 вызывают партеногенез у D.

melanogaster.

(A) В оплодотворенной яйцеклетке отцовский и материнский пронуклеусы (pn) сливаются и инициируют клеточные деления, которые организуются центросомами, формируемыми центриолями и

процентриоль-подобными тельцами из сперматозоида.

(B) Неоплодотворенные яйца, имеющие более

высокую экспрессию материнского Myc, демонстрируют повышенную экспрессию генов, регулирующих

клеточный цикл. Полярные тельца (PB) располагаются дальше от мембраны яйцеклетки и могут легче

вступать в митоз благодаря аллелю Desat2. Повышенный уровень киназы Polo способствует образованию

центросом de novo и облегчает вступление в митотические циклы. Как следствие, ядра полярных телец

подвергаются воздействию всех компонентов, необходимых для инициации развития и проведения циклов

синцитиального ядерного деления, тем самым инициируя партеногенез. Как только зиготическая

транскрипция инициируется, повышенная экспрессия Myc способствует пролиферации клеток,

благоприятствуя диплоидным или полиплоидным клеткам.

По-видимому, дополнительные факторы нужны для развития партеногенов D. melanogaster после эмбриональной стадии. Поскольку проведенный скрининг был сосредоточен только на дифференциально экспрессируемых генах в начале партеногенеза, остались невыясненными зиготические потребности для последующего развития. У факультативно-партеногенетических мух D. mercatorum эволюционные изменения в экспрессии зиготических генов могут обеспечить эффективное завершение развития. Такой механизм может включать ткане-зависимый контроль сверхэкспрессии гена Myc, который способен регулировать пролиферацию клеток во многих тканях, но возможно, что дополнительные зиготически-активные факторы ещё предстоит открыть.

Новость подготовили

© Л.В. Оленина и А.А. Котов

26.02.2024