Рецепторы к инсулину (IR) и инсулиноподобному фактору роста (IGFR) принадлежат к высоко консервативному семейству, участвующему в клеточной пролиферации, метаболическом сигналинге и органогенезе. Показано, что при связывании со своими лигандами, IR и IGFR влияют на узловые точки в различных метаболических путях, таких как (P13K)-AKT/PKB, (MAPK)/ERK и JAK/STAT.

Для определения влияния данных рецепторов на клеточный сигналинг и развитие плюрипотентых клеточных линий, группой ученых во главе с R.N. Kulkarni была создана клеточная линия с двойным нокаутом (double knock-out, DKO) по IR и IGF1R, из которой затем были получены индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSCs).

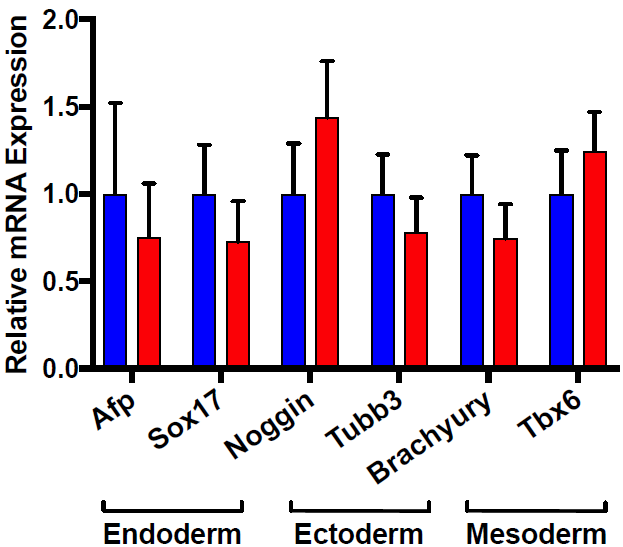

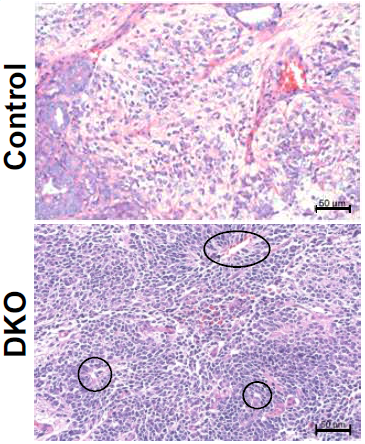

Полученные iPSСs показали способность к дифференцировке в производные трех зародышевых листков при культивировании в виде эмбриоидных телец, а также способность к формированию тератом in vivo при внутримышечном или подкожном введении мышам NOD-SCID. В последнем случае было обнаружено, что DKO iPSCs преимущественно демонстрируют признаки примитивной нейроэктодермальной опухолевой ткани.

Рис.1. Экспрессия мРНК генов-маркеров трех типов зародышевых листков.

Рис.2. Гистологические препараты тератом. Выделены образующиеся в DKO мультифокусные розеткообразные структуры и места с атипическим митозом, сходные с примитивной нейроэктодермальной опухолевой тканью.

Проведенный RNAseq анализ показал существенное повышение уровня экспрессии маркеров плюрипотентности (Stat3, Socs3, Lefty2, Tfcp2l1, Errb2). Анализ Gene Ontology, в свою очередь, продемонстрировал снижение активности путей, связанных с клеточной дифференцировкой, синтезом ДНК, трансляцией и остановкой клеточного цикла, а также рост активности миогенеза, репарации ДНК и цитокинового сигналинга.

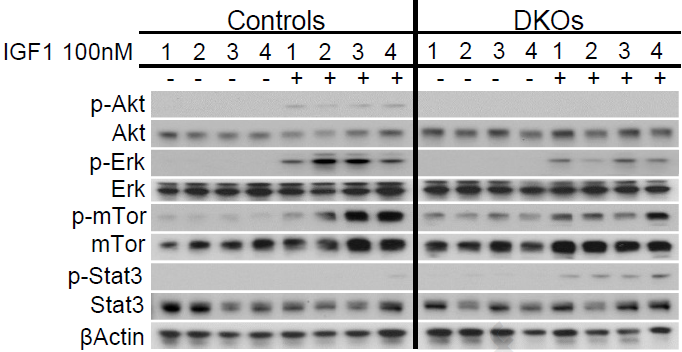

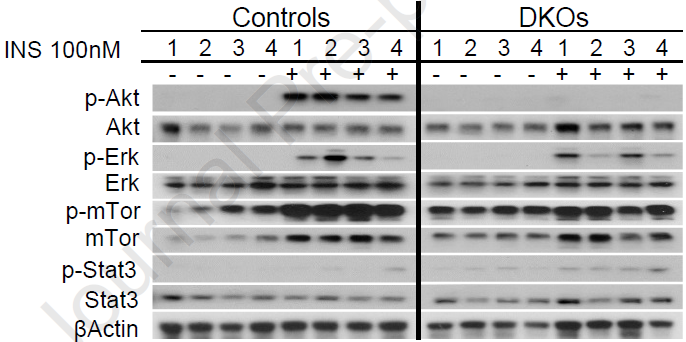

Стимуляция полученных iPSCs с помощью экзогенного IGF1 не привела к значимому фосфорилированию белков путей AKT и ERK. В то же время, фосфорилирование Stat3 вырастало 11-кратно. При стимуляции экзогенным инсулином, наблюдались сходные результаты.

Рис.3. Сравнение уровней фосфорилирования белков различных сигнальных путей в присутствии IGF1 и инсулина.

Чтобы выяснить, какую роль данные рецепторы играют в дифференцировке авторы индуцировали дифференцировку DKO iPSCs в трех направлениях. В результате было показано, что наиболее охотно клетки проходят дифференцировку в направлении нейрон-подобных клеток, что было показано с помощью морфологического анализа и определения с помощью Вестерн-блота содержания таких белков, как Sox2, Nestin, N-cadherin и Synaptophysin.

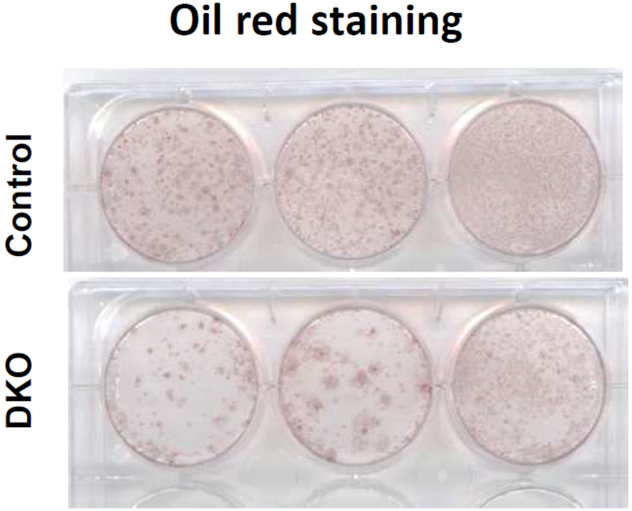

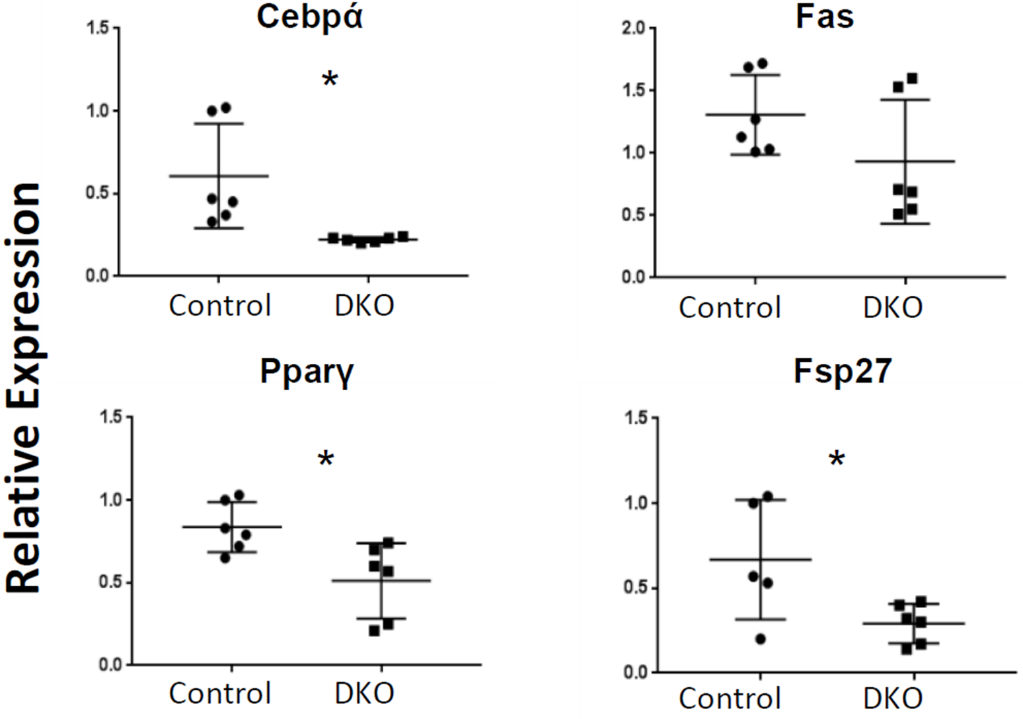

В то же время дифференцировка в мезодермальном направлении, а именно в адипоциты, закончилась неудачей. По сравнению с контролем, при окраске Oil Red наблюдалось меньшее количество дифференцированных клеток. Данные результаты подтверждались и на транскрипционном уровне – было заметно уменьшение мРНК таких генов, как Fas, Fabp4, Cebp α и Ppar γ.

Рис.4. Окраска Oil Red при дифференцировке DKO iPSCs в адипоцитарном направлении.

Рис.5. Уровни экспресии генов-маркеров адипоцитарной дифференцировки.

Для определения способности DKO iPSCs к дифференцировке в энтодермальном направлении, целью были выбраны прогениторы эндокринных клеток поджелудочной железы. Был показан высокий уровень апоптоза клеток, как на ранней (5 день), так и на поздней (10 день) стадии дифференцировки.

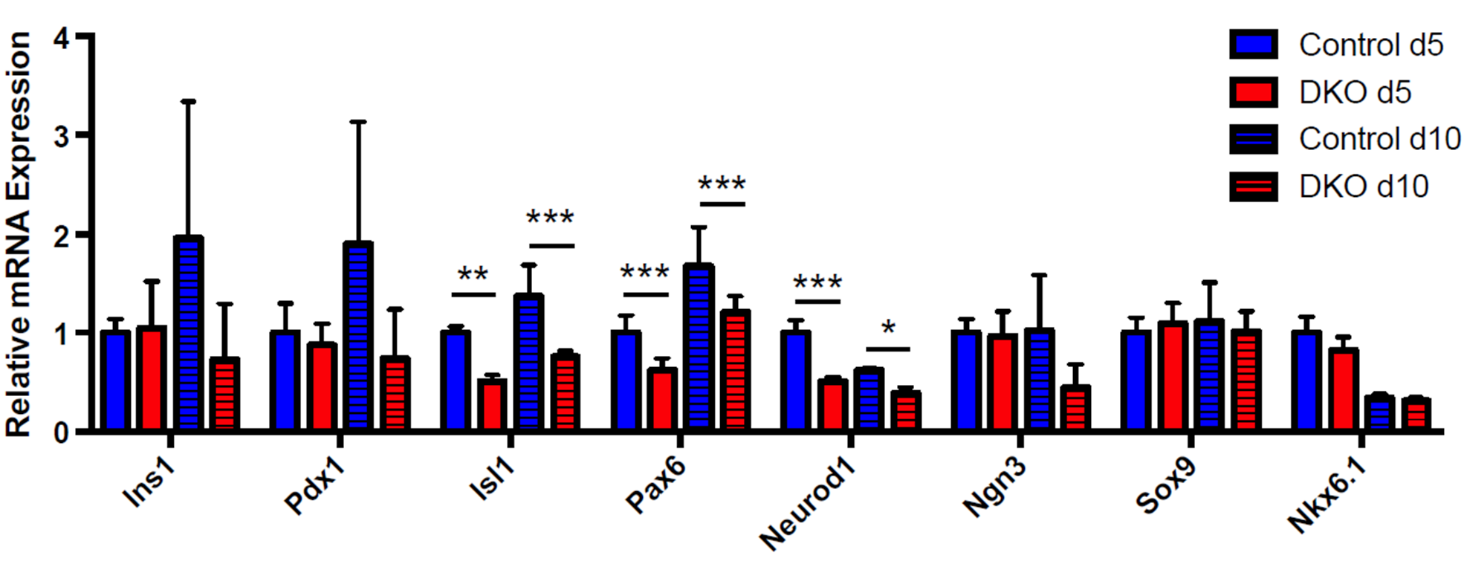

Анализ экспрессии генов показал существенное снижение экспрессии энтодермальных транскрипционных факторов Isl1, Pax6 и Neurod1 как на ранних, так и на поздних стадиях дифференцировки. Низкими также оказались уровни экспрессии маркеров бета-клеток поджелудочной железы Ins1, Pdx1 и прогениторный маркер Ngn3.

Рис.6. Уровни экспрессии мРНК энтодермальных транскрипционных факторов и генов-маркеров бета-клеток на двух сроках дифференцировки в направлении прогениторов эндокринных клеток поджелудочной железы.

Таким образом, авторами было показано, что отсутствие IR и IGF1R в клетках приводит резкому повышению экспрессии факторов плюрипотентности. Клетки не способны к дифференцировке в мезо- и энтодермальном направлениях. При этом, несмотря на то, что при трансплантации in vivo они обладают признаками нейроэктодермальной ткани, DKO iPSCs показывают невозможность к дальнейшему созреванию, о чем говорит высокая экспрессия ранних нейрональных маркеров – Нестина и N-кадгерина.

В целом, данные результаты позволяют лучше понять механизмы, возникающие у животных, нокаутных по данным рецепторам. Так, при нокауте IGF1R животные рождаются с 65-процентным дефицитом массы, гипоплазией органов, задержками окостенения, аномалиями центральной нервной системы и погибают сразу после рождения, в связи с дыхательной недостаточностью.

Новость подготовил © Борисов М.А.

26.02.2021

©

©