© Галимов Ян Рудольфович, руководитель лаборатории ЭВОЛЮЦИИ ГЕНОМА И МЕХАНИЗМОВ ВИДООБРАЗОВАНИЯ, кандидат биологических наук.

© Галимов Ян Рудольфович, руководитель лаборатории ЭВОЛЮЦИИ ГЕНОМА И МЕХАНИЗМОВ ВИДООБРАЗОВАНИЯ, кандидат биологических наук.

Подавляющее большинство эукариот размножается половым путем. Переход к бесполому размножению обычно не находится под запретом. Размножение без участия самцов широко распространено среди беспозвоночных, примеры партеногенеза известны также и у ящериц, акул, птиц. На коротких эволюционных дистанциях утрата полового размножения дает организмам значительные преимущества. У самок отпадает необходимость в поиске партнера и, главное, в расходовании ресурсов на производство сыновей, поэтому при прочих равных бесполые организмы размножаются вдвое быстрее. Считается, однако, что в долговременном масштабе отсутствие генетического обмена заводит партеногенетическую линию в «эволюционный тупик», связанный с накоплением вредных мутаций (храповик Меллера) или недостаточной скоростью адаптации (гипотеза Черной королевы). Действительно, большинство партеногенетических популяций и видов очень молоды и имеют близких родственников, которые постоянно или хоть изредка прибегают к половому размножению.

Однако существует несколько крупных таксонов, эволюционная история которых насчитывает сотни тысяч или миллионы лет без полового размножения. Среди членистоногих, к таким таксонам относятся ракообразные - остракоды семейства дарвинулид, панцирные клещи и, насекомые - палочники. Классическим примером древней бесполости считаются бделлоидные коловратки. Эта группа микроскопических животных насчитывает несколько сотен видов, встречающихся в каплях воды на листьях мха, в почве и в водоемах по всему миру. Возраст группы составляет десятки миллионов лет, и за более чем столетие наблюдений и исследований ни у одного их видов Bdelloidea ни разу не удалось обнаружить самца.

Рис. 1. Бделлоидная коловратка Adineta vaga (масштаб – 100 мкм)

Такой «эволюционный скандал» давно привлек внимание как специалистов по коловраткам, так и эволюционных биологов. В последнее время было сделано несколько попыток примирить наши теоретические представления о преимуществе полового размножения с фактом существования этой древней бесполой группы. Несколько высокотехнологичных недавних исследований, казалось бы, подтвердили отсутствие у бделлоидных коловраток половых хромосом и наличие массового горизонтального переноса генов, который мог бы отчасти компенсировать утрату полового размножения. Вскоре, однако, результаты этих исследований были поставлены под сомнение.

Работа Вахрушевой и соавторов, видимо, ставит точку в вопросе наличия или отсутствия у бделлоидных коловраток полового размножения. Анализ 11 полных геномов бделлоидных коловраток Adineta vaga, взятых из природных популяций в Подмосковье и Костромской области показал ряд особенностей, несовместимых со строго клональным размножением и отсутствием генетического обмена.

При клональном размножении можно ожидать что, соотношение гомозигот и гетерозигот по полиморфным локусам будет значительно отличаться от ожидаемого согласно закону Харди-Вайнбергу, однако частоты соответствующих генотипов A. vaga оказались близки к ожидаемым.

Мутациями и генетической конверсией при клональном размножении нельзя объяснить наличие всех гетерозигот по трем аллелям одного локуса и всех комбинаций гетерозигот по двум полиморфным локусам, наблюдаемое у A. vaga.

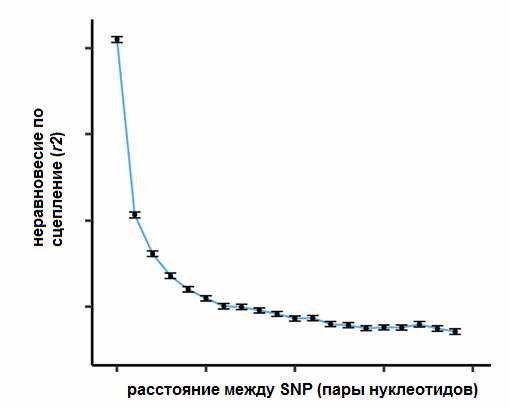

При клональном размножении, а также при негомологичной рекомбинации неравновесие по сцеплению двух локусов не зависит очевидным образом от физического расстояния между ними. В данном случае, неравновесие по сцеплению было тем выше, чем меньше было физическое расстояние между двумя локусами (Рис. 2).

Рис. 2. Зависимость неравновесия по сцеплению от расстояния между локусами. С изменениями из Vakhrusheva et al. 2020

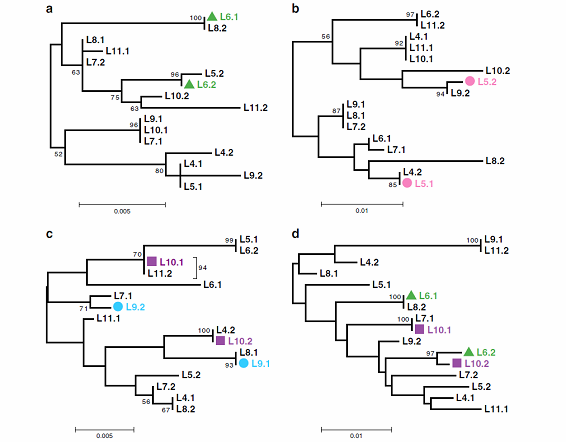

При клональном размножении, филогенетические реконструкции, построенные по двум различным гаплотипам одной особи, соответствуют друг другу – поскольку гаплотипы наследуются вместе и имеют одну и ту же эволюционную историю. В случае A. vaga, гаплотипы одной особи часто располагались на разных ветвях филогенетического дерева (Рис. 3).

Рис. 3. – Филогенетические реконструкции по четырем участкам генома длиной 604 – 1348 пар нуклеотидов показывают большее сходство одного из гаплотипов особи с гаплотипом другой особи, а не вторым гаплотипом той же особи. Vakhrusheva et al. 2020

Кроме того, филогенетические реконструкции показали, что три из одиннадцати особей (L1-L3) имеют гибридное происхождение, причем гибридизация происходила неоднократно (приведенные выше результаты относятся к восьми оставшимся генотипам L4-L11).

Таким образом, получены убедительные доказательства существования какой-то формы генетического обмена, неотличимой по результатам от полового размножения. Бделлоидеи не опровергают теоретические представления о преимуществах полового размножения per se, однако сохраняют интригу – по-прежнему непонятно, как они, собственно, занимаются сексом и есть ли на свете самцы бделлоидных коловраток.

Новость подготовил © Галимов Я.Р.

25.12.2020