© Фофанова Елизавета Геннадиевна, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории сравнительной физиологии развития ИБР РАН

© Фофанова Елизавета Геннадиевна, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник лаборатории сравнительной физиологии развития ИБР РАН

Область научных интересов: биологи развития, серотонин, нейрогенез, ресничная локомоция, evodevo, беспозвоночные модели

Область научных интересов: развитие, evodevo, эволюция, нервные системы, типы клеток

Определение принципов и закономерностей нейрогенеза многоклеточных является одной из важнейших задач биологии развития и нейробиологии. Комплексная архитектура нервной системы является результатом стереотипного паттерна пролиферации и миграции предшественников нервных клеток, последующего роста нервных волокон вдоль четко контролируемого пути, а также формирования синаптических контактов между специализированными нейронами на более поздних стадиях развития. Детальные исследования этих событий на доступных модельных системах показали, что многие механизмы, вовлеченные в формирование нервной системы, являются высоко консервативными для трех главных групп многоклеточных животных: Lophotrochozoa, Ecdysozoa и Deuterostomia. Понимание этого, а также развитие молекулярно-генетических технологий, привело к всплеску сравнительных исследований в области нейрогенеза.

С введением иммунохимического маркирования и стремительным развитием конфокальной микроскопии данные по морфологии и развитию нервных систем постоянно обновляются.

У Ecdysozoa и Lophotrochozoa формирование нервных путей активно изучается. Так, для большинства исследованных систем показано, что нейроны не появляются одновременно. Пионерные нейроны играют важнейшую роль в паттернировании нервной системы. Они самыми первыми появляются в развитии, их отростки прокладывают путь, формирующий каркас, вдоль которого развиваются тела и отростки других нейронов будущей нервной системы. Небольшая группа клеток, расположенных в стратегических позициях, дифференцируется на ранних стадиях. Их отростки создают сеть контактов, формирующих более или менее полный план главных элементов нервной системы. Аксоны более поздних нейронов (фолловеров =)) растут вдоль сформированного пионерными нейронами пути. Рост же пионерных аксонов направляется факторами представленными в нейроэпителии, эпидермисе, а также телами нейронов и клетками глии.

Дифференцировка нейронов и рост аксонов у Echinodermata и Hemichordata следует паттерну, описанному для личинок Lophotrochozoa. Небольшое количество нейронов в апикальном органе и в задней части эмбриона вблизи ресничных шнуров формирует аксоны вдоль средней линии навстречу друг другу. Новые клетки интеркалируют между ранними, а также формируются в других регионах (околоротовое нервное кольцо и латеральные ганглии).

Lophotrochozoa группа беспозвоночных, представители, которой являются классическими объектами современной нейробиологии и биологии развития. Несмотря на большой интерес к этим животным и накопленные результаты по формированию нервной системы, нейрогенез многих таксонов остается мало изученным.

Исследования в области пионерных нейронов Lophotrochozoa в основном базируются на применении иммунохимического маркирования и конфокальной микроскопии. Однако, в основной массе работ исследуют ограниченный набор маркеров: тубулин, серотонин и FMRFaмид. У всех, исследованных к настоящему моменту, Lophotrochozoa эти нейроны содержат либо серотонин, либо FMRFaмид. В основной массе работ было показано, что пионерные нейроны возникают на периферии эмбриона/личинки, обычно на переднем или заднем полюсе, или на двух полюсах сразу.

Самые ранние этапы индивидуального развития нейронов зависят от очень консервативного набора транскрипционных факторов, большинство из которых принадлежит к семействам генов Sox и proneural bHLH. Было показано, что у многих организмов эти гены играют ключевую роль в нейрогенезе: от обеспечения нейрогенного потенциала эктодермы ранних эмбрионов до контроля дифференцировки предшественников в более специфические нейроны или глиальные клетки. Где, когда и какие именно типы нейронов сформируются зависит от перечисленных выше этапов нейрогенеза и последовательности процессов дифференцировки.

Авторы работы проследили самые ранние этапы нейрогенеза полихеты Malacoceros fugilinosus с применением метода иммунохимического маркирования стандартным набором антител против тубулина, серотонина и FMRFaмида, а также выявили некоторые транскрипционные факторы при помощи in situ гибридизации.

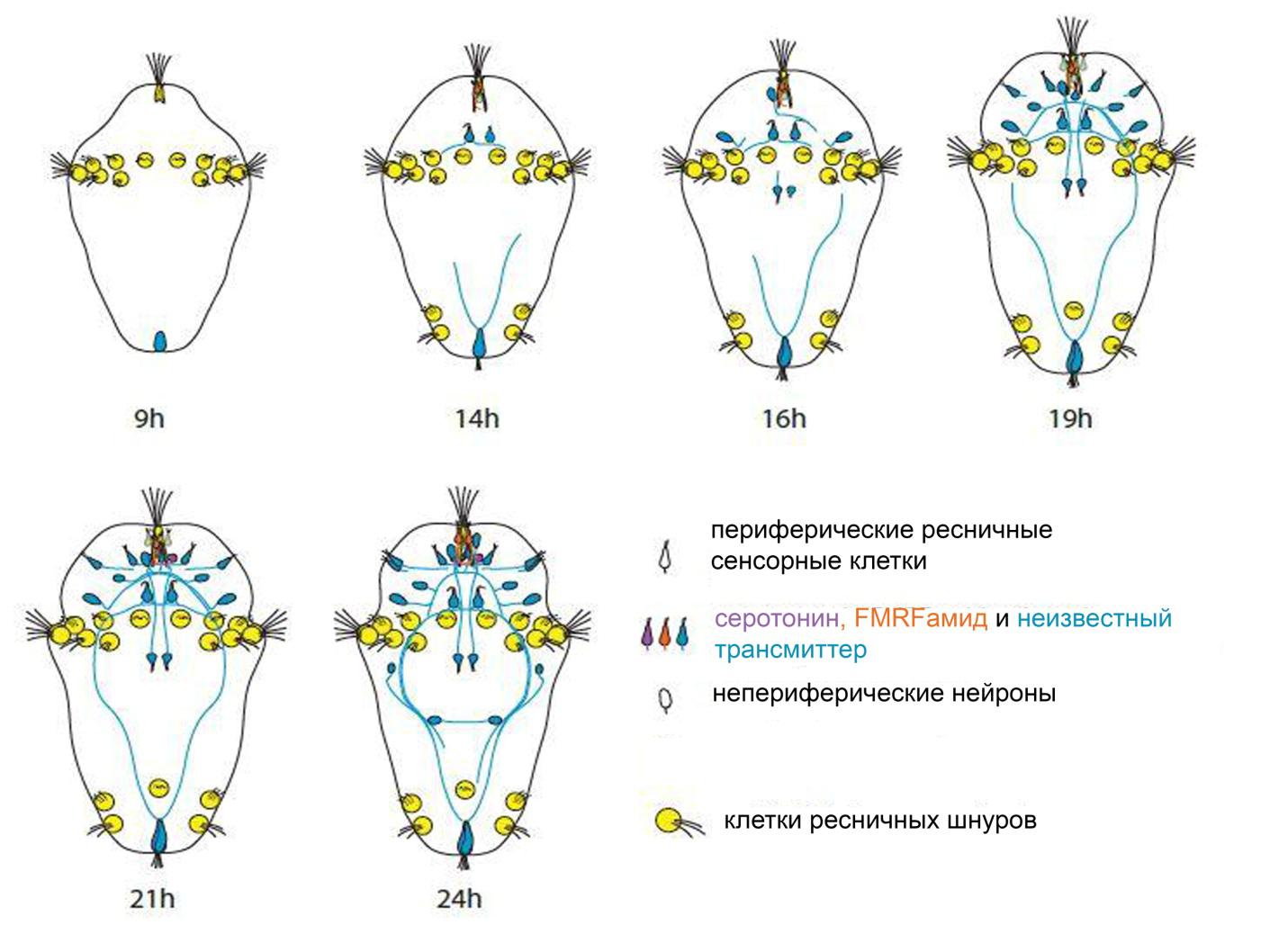

Рис. 1. Схематическая реконструкция раннего нейрогенеза Malacoceros по результатам иммунохимического маркирования тубулина, серотонина и FMRFaмида.

В результате удалось показать, что самые ранние клетки появляются на периферии, передняя клетка в эписфере и задняя в гипосфере, что, в целом, совпадает с другими представителями Lophotrochozoa. Однако, они не выявляются антителами к серотонину и FMRFамиду, что являляется существенным отличием от всех исследованных Lophotrochozoa. Согласно результатам работы задняя клетка гипосферы развивается значительно быстрее, чем передняя, именно она формирует каркас будущей нервной системы. Специфические нейроны, серотонин и FMRFaмид-иммунореактивные появляются значительно позже в развитии, когда каркас будущей нервной системы уже сформирован.

Кроме того, авторам удалось показать, что задняя клетка (такая важная в развитии нервной системы) не содержит нейрогенных транскрипционных факторов Sox и bHLH. Единственный экспрессируемый транскрипционный фактор, который удалось обнаружить - Brn3, однако он действует на низком уровне иерархии. Кроме того, удалось показать, что задняя пионерная клетка экспрессирует синаптотагмин и Rab3, что указывает на способность к высвобождению нейротрансмиттеров.

На переднем полюсе эписферы авторы обнаружили два типа пионерных нейронов. Кольцевой нерв прототроха формируется аксонами двух периферических сенсорных клеток. Нервы, идущие назад от апикального плексуса, связанного с апикальным органом, формируются аксонами клеток ганглиев ЦНС. Это противоречит мнению, что ЦНС трохофор аннелид маркируется только периферическими сенсорными клетками.

Авторы отмечают, что основные этапы нейрогенеза (спецификация нейрогенных зон, формирование предшественников, их спецификация и дифференцировка нейронов) следуют согласно консервативному паттерну, типичному для многих организмов.

На основании полученных результатов авторы полагают, что закладка нервной системы на переднем и заднем полюсах может быть характерной для всех полихет. Также задняя пионерная клетка в гипосфере является анцестральной для группы полихет. Подобная клетка обнаружена у нескольких представителей: Platynereis dumerillii, Phyllodoce maculata, Pomatoceros lamarckii. У Capitella teleta (еще одна полихета с прослеженным нейрогенезом) задняя клетка скорее всего вторично утрачена.

Молекулярных данных о раннем нейрогенезе и спецификации пионерных нейронов для других Lophotrochozoa (кроме аннелид) нет. Однако, есть огромный массив результатов иммунохимического маркирования серотонина, FMRFaмида и тубулина. Именно эти результаты предполагают ведущую роль пионерных нейронов в паттернировании будущей нервной системы Lophotrochozoa.

Для прояснения механизмов нейрогенеза и выявления разнообразия трансмиттеров в составе пионерных нейронов необходимы исследования с применением большего набора маркеров. Кроме того определение клеточных линий и спецификаций пионерных нейронов, принципы навигации их аксонов в развитии Lophotrochozoa могут быть информативными для большего понимания механизмов развития нервной системы и ее эволюции.

Новость подготовила © Фофанова Е.Г., Майорова Т.Д.

25.08.2020