© Ксения Скоренцева, аспирант лаборатории ЭВОЛЮЦИИ МОРФОГЕНЕЗОВ.

© Ксения Скоренцева, аспирант лаборатории ЭВОЛЮЦИИ МОРФОГЕНЕЗОВ.Область научных интересов: репаративные морфогенезы базальных Metazoa.

Группа европейских исследователей (Riesgo et al., 2022) показала, что в регенерирующих эксплантатах губки Halichondria panicea повышается экспрессия генов, гомологи которых у билатерий вовлечены в формирование жгутика, синтез внеклеточного матрикса, регуляцию клеточной пролиферации и выживания, а также формирование кровеносных сосудов (васкулогенез и ангиогенез). В работе использованы как морфологические методы (световая и электронная микроскопия), так и высокопроизводительные молекулярные методики (RNAseq). Авторы высказывают гипотезу о том, что молекулярная машинерия, обеспечивающая формирование трубчатых систем, транспортирующих жидкость, а также индукция этих систем гипоксией, могут быть общими для всех Metazoa.

Проблема выдающихся регенеративных способностей губок, сестринской для Eumetazoa группы животных, занимает умы исследователей уже больше 100 лет (Wilson, 1907). Но, несмотря на растущий объём получаемых данных и широкий спектр применяемых методов, мы всё ещё далеки от сколько-нибудь полного понимания механизмов регенерации губок. Более того, чем «дальше в лес», тем интереснее получаемые результаты. Ещё в работах Г. П. Коротковой с коллегами было высказано предположение о зависимости способа регенерации от типа строения водоносной системы (Короткова, 1969). Сейчас же мы получаем всё больше данных о том, что губки очень разнообразны. Разные классы губок (Demospongiae, Hexactinellida, Homoscleromorpha, Calcarea) отличаются друг от друга на тканевом и клеточном уровне. Репаративные морфогенетические процессы также разнятся у разных классов: у Calcarea преобладают эпителиальные морфогенезы, тогда как у Demospongiae – мезенхимальные (Borisenko et al., 2015; Lavrov et al., 2018; Ereskovsky et al., 2021).

Авторы исследования, опубликованного в журнале BMC Genomics 29 декабря 2022 года, пошли дальше и сосредоточились на молекулярной составляющей процесса регенерации (Riesgo et al., 2022). Чтобы выявить дифференциально экспрессирующиеся в ходе восстановления водоносной системы гены, они секвенировали транскриптомы эксплантатов губки Halichondria panicea (класс Demospongiae). При этом авторы не забыли и об ультраструктурных исследованиях. Исследователи отмечают, что на ранних стадиях регенерации (у эксплантатов, ещё не сформировавших оскулюм) повышена экспрессия генов, связанных с формированием жгутика (цилиогенезом), структурной организацией внеклеточного матрикса (ВКМ), а также с клеточной пролиферацией и подавлением клеточной гибели. Особенно интересным авторы находят то, что при формировании у эксплантатов водоносной системы повышается экспрессия компонентов молекулярной машинерии, связанной у позвоночных с васкулогенезом (т.е. с формированием кровеносных сосудов). Более того, компоненты сигнальных каскадов, вовлечённые в ангиогенез, а также белки-регуляторы ремоделирования ВКМ, тоже демонстрируют различия в экспрессии у эксплантатов со сформированной водоносной системой и взрослых интактных губок. Но обо всём по порядку.

С эксплантатами H. panicea, содержащими все характерные для губки типы клеток, происходят во время регенерации следующие события: эпителизация поверхности, дезинтеграция водоносной системы, дедиференцировка клеточных типов, утрата старой и установление новой полярности организма, прикрепление к субстрату, и, наконец, восстановление водоносной системы, в том числе прорыв нового оскулюма (Kumala, Riisgard and Canfield, 2017). Имея представления о морфологических изменениях, исследователи сосредоточились на изменениях молекулярных. Используя метод RNAseq, они сравнили взрослых интактных губок (pumping adult, PA) и две стадии регенерации: (1) эпителизированные эксплантаты, не имеющие морфологической полярности, оскулюма и водоносной системы (no-osculum explants, NOE), и (2) эксплантаты, восстановившие водоносную систему, сформировавшие оскулюм и способные к прокачиванию воды через тело (pumping explants, PE). Данные о числе транскриптов, экспрессия которых изменялась в ходе регенерации, представлены в таблице 1, созданной для более наглядного восприятия информации, предоставленной в статье.

Таблица 1. Число транскриптов, экспрессия которых повысилась (↑) или понизилась (↓) в ходе регенерации эксплантатов Halichondria panicea.

| NOE | PE | PA | |

| NOE | 1051↑ | 1328↑ | |

| PE | 638↑ | 91↑ | |

| PA | 1121↓ | 312↓ |

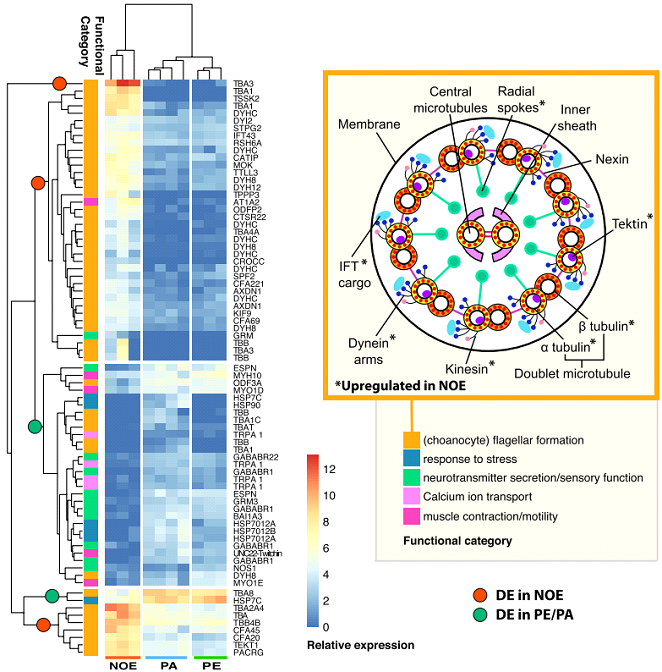

В эксплантатах на стадии NOE нарушена структура каналов водоносной системы и хоаноцитных камер, большинство хоаноцитов лишены жгутиков, а число археоцитов, в сравнении со стадиями PE и PA, увеличено вдвое. Пока остаётся неизвестным, откуда в ходе реконструкции водоносной системы возникают полноценные хоаноциты. Восстанавливают свой жгутиковый аппарат старые хоаноциты или археоциты дифференцируются в новые хоаноциты? В любом случае, экспрессия генов, ответственных за правильное формирование и функционирование жгутика, у NOE-эксплантатов была значительно выше, чем у PE-эксплантатов. Среди таких генов исследователи выделили α/β-тубулины, dynein, rootletin, кинезин KIF9 и других белков, ассоциированные с ресничками и жгутиками (Рис. 1). Также в NOE-эксплантатах была повышена экспрессия генов, которые традиционно связывают с созреванием сперматозоидов (то есть опять же с формированием жгутика), таких как parkin и TESK1-2 (testis-specifc serine threonine kinases). Эти данные подтверждают предположение о том, что процесс восстановления водоносной системы начинается уже на стадии NOE.

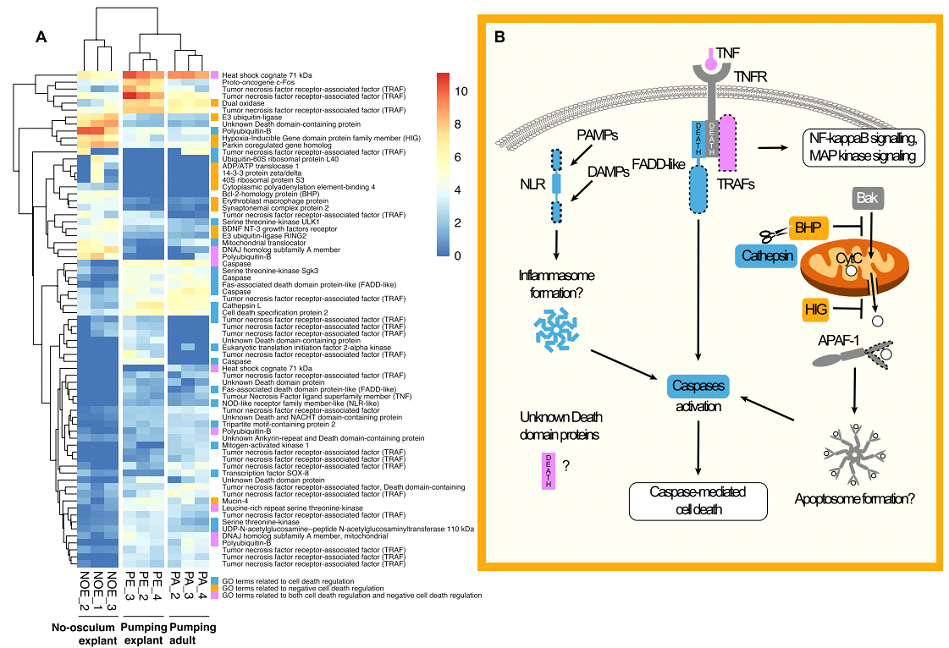

Неотъемлемой частью любого репаративного процесса являются клеточная пролиферация и гибель. Однако, у губок, как это часто бывает, имеются свои нюансы: например, в регенерацию стенки тела представителей классов Calcarea и Homoscleromorpha пролиферация и апоптоз существенного вклада не вносят, а сам процесс принято считать морфаллактическим (Lavrov et al., 2018; Ereskovsky et al., 2021). При этом для губки Halisarca caerulea (Demospongiae) показано вовлечение механизмов клеточной гибели в процесс регенерации (Kenny et al., 2018). Закономерно, что и в данном исследовании вопрос дифференциальной экспрессии генов, связанных с клеточной гибелью, не обошли стороной. Среди множества дифференциально экспрессируемых генов, авторам удалось идентифицировать гомологи генов, связанных у билатерий с пролиферацией и регулируемой клеточной гибелью. Например, на ранних этапах регенерации (в эксплантатах NOE) повышена экспрессия TNF receptor-associated factor 5 и никотинамидфосфорибозилтрансферазы (звено в цепи синтеза NADP), играющих важную роль в пролиферации клеток сосудистой системы у других многоклеточных животных (Wang et al., 2015). В то же время экспрессия генов нескольких каспаз, компонента инфламмасомы NOD- like receptor family member (NLR) и гена, похожего на Fas-associated death domain (FADD) билатерий, была понижена (Рис. 2). В целом, результаты свидетельствуют о том, что на этапе эпителизации эксплантатов NOE повышена экспрессия генов, связанных с выживанием клеток и подавлением программируемой клеточной гибели. Это хорошо согласуется с данными, полученными для других губок из класса Demospongiae, у которых всплеск апоптоза приходится на более ранние стадии регенерации.

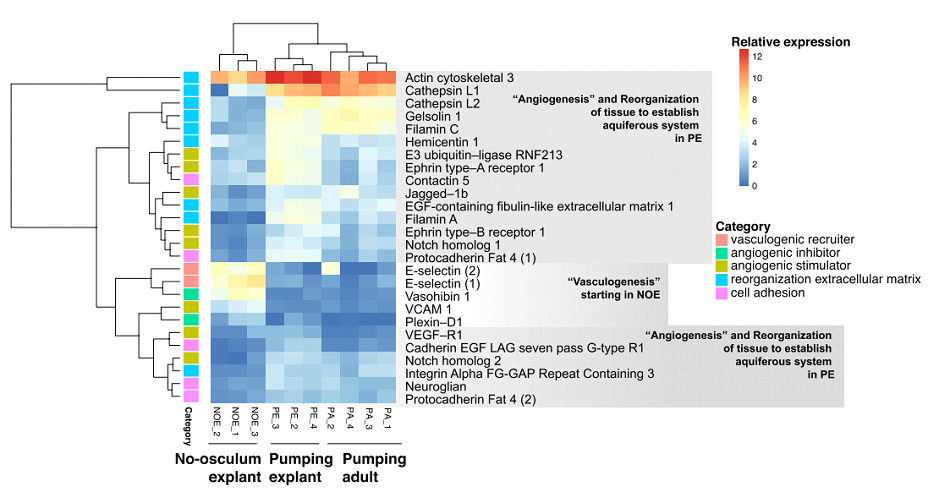

Наконец, перейдём к наиболее интригующим результатам. Водоносная система – основная (и практически единственная) система в организме губок, выполняющая множество функций: питание, выделение, гаметогенез и т.д. Её постоянные динамические перестройки, индуцируемые иногда даже не повреждением, а сменой направления тока воды в среде, возможны благодаря невероятной пластичности тканей животного. Оскулюм считается регионом-организатором, обеспечивающим стабильное поддержание плана строения. Исследователи обнаружили, что во время регенерации водоносной системы H. panicea, повышена экспрессия нескольких генов, гомологи которых входят в состав молекулярной машинерии, участвующей в формировании кровеносных сосудов у позвоночных. У позвоночных выделяют два процесса, благодаря которым формируются новые кровеносные сосуды: васкулогенез (формирование сосуда de novo) и ангиогенез (ветвление уже имеющихся сосудов). Оба процесса индуцируются гипоксией и связанными с ней ангиогенными факторами (VEGF, хемокины и цитокины, факторы роста). У эксплантатов NOE исследователи обнаружили повышение экспрессии генов VCAM1 (васкулярная молекула клеточной адгезии 1) и Е-селектина, которые у позвоночных привлекают эндотелиоциты к местам формирования новых сосудов (Рис. 3). Кроме того, в NOE и PE-эксплантатах (в сравнении с PA) была повышена экспрессия генов, индуцирующих ангиогенез у позвоночных: VEGF-R1, эфрина и его лигандов. У позвоночных процессы васкулогенеза и ангиогенеза неразрывно связаны с реорганизацией внеклеточного матрикса. У эксплантатов H. panicea также наблюдается повышение экспрессии генов, модулирующих синтез и структуризацию ВКМ. Интересно, что активация их экспрессии происходит постепенно: одни гены имеют повышенную экспрессию на стадии NOE (integrin и flamin), а другие (neuroglian и contactin) активируются лишь на стадии PE, когда водоносная система уже сформирована. Необходимо также отметить, что VEGF и его рецептор (VEGF-R) играют роль в васкулогенезе и у других беспозвоночных (Munoz-Chapuli, 2011), хотя их сосуды не выстланы эндотелиоцитами.

Авторы, конечно, подчёркивают, что водоносной системе губок далеко до гомологии с кровеносной системой позвоночных. Однако у них нет оснований отвергать гипотезу о том, что формирование трубчатых систем, транспортирующих жидкости, их молекулярная машинерия и индукция гипоксией могут быть общими для всех Metazoa. Такой подход представляется весьма разумным, поскольку опирается на принцип бритвы Оккама. Возникновение и эволюция одной системы, способной к формированию и позиционированию канализированных структур у метазойных животных, и её дальнейшая специализация у билатерий в сторону формирования кровеносной системы, представляется более вероятным, чем независимое возникновение и развитие двух систем, регулируемых при этом гомологичными генами.

Уникальное положение губок на древе многоклеточных животных позволяет (и весьма оправданно) интерпретировать любые получаемые данные в контексте эволюции. Так и в этой работе - результаты, полученные авторами благодаря комбинированию морфологического и молекулярного подходов, позволили взглянуть на регуляцию регенерации у губок с новой точки зрения. Отойдя от изучения сигнальных каскадов, активирующихся в первые часы и сутки после ранения, исследователи сосредоточились на регуляции более глобальных морфогенетических процессов (в том числе – восстановлении разрушенной водоносной системы). Вместе с авторами хочется подчеркнуть, что это – лишь начало пути, и разнообразие будущих исследований сейчас даже сложно представить.

- Borisenko, I. E. et al. (2015) ‘Transdifferentiation is a driving force of regeneration in Halisarca dujardini (Demospongiae, Porifera)’, PeerJ, 3(8), p. e1211. doi: 10.7717/peerj.1211.

- Ereskovsky, A. et al. (2021) ‘Whole-Body Regeneration in Sponges: Diversity, Fine Mechanisms, and Future Prospects’, Genes. Genes (Basel), 12(4). doi: 10.3390/GENES12040506.

- Kenny, N. J. et al. (2018) ‘Towards the identification of ancestrally shared regenerative mechanisms across the Metazoa: A Transcriptomic case study in the Demosponge Halisarca caerulea’, Marine genomics. Mar Genomics, 37, pp. 135–147. doi: 10.1016/J.MARGEN.2017.11.001.

- Kumala, L., Riisgard, H. U. and Canfield, D. E. (2017) ‘Osculum dynamics and filtration activity in small single-osculum explants of the demosponge Halichondria panicea’, Marine Ecology Progress Series. Inter-Research, 572, pp. 117–128. doi: 10.3354/MEPS12155.

- Munoz-Chapuli, R. (2011). Evolution of angiogenesis. The International Journal of Developmental Biology, 55(4-5), 345–351. doi:10.1387/ijdb.103212rm

- Lavrov, A. I. et al. (2018) ‘Sewing up the wounds: The epithelial morphogenesis as a central mechanism of calcaronean sponge regeneration’, Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, 330(6–7), pp. 351–371. doi: 10.1002/jez.b.22830.

- Wang, P. et al. (2015). Nicotinamide phosphoribosyltransferase facilitates post-stroke angiogenesis. CNS neuroscience & therapeutics, 21(5), 475–477. doi: 10.1111/cns.12388

- Wilson, H. V. (1907) ‘On some phenomena of coalescence and regeneration in sponges’, Journal of Experimental Zoology. John Wiley & Sons, Ltd, 5(2), pp. 245–258. doi: 10.1002/JEZ.1400050204.

- Короткова, Г. П. (1969) ‘Особенности морфогенеза при развитии известковой губки Leucosolenia complicata Mont. из небольших участков стенки тела’, Вестник Ленинградского Университета, 15, pp. 15–22.

Новость подготовила

© Ксения Скоренцева

22.05.2023