Область научных интересов: молекулярная нейробиология, социобиология, апиология.

Разделение труда – характерная черта сообществ социальных насекомых, где задачи обычно выполняются специализированными особями. В дополнение к репродуктивному разделению между фертильными самками и функционально стерильными рабочими, существует поведенческое разделение труда среди рабочих, которые специализируются на таких задачах, как уход за потомством (кормилицы), добывание (фуражиры) и переработка пищи, строительство гнезда и его защита. На специализацию может влиять несколько факторов, включая возраст, питание, морфология, генотип, опыт и размер колонии. У большинства социальных видов насекомых молодые рабочие особи, как правило, выполняют внутригнездовые задачи, в то время как старшие особи выполняют работу, связанную с высоким риском гибели, такую как защита колонии, поиск и добывание пищи вне гнезда. Тем не менее, такая специализация среди рабочих остается гибкой, поскольку фуражиры при необходимости могут вернуться к выполнению ухода за потомством. Известно, что рабочие имеют разные пороговые значения для выполнения определенных задач при появлении стимулов, связанных с той или иной задачей, что приводит к специализации и, следовательно, к разделению труда. Считалось, что рабочие различаются в своей реакции на сигналы, связанные с выполнением задачи, а не в том, как они воспринимают такую информацию. В новом исследовании коллектив из Германии во главе с Сюзанной Фойцик (автор бестселлера Empire of Ants, 2019) проверили гипотезу о том, что разделение труда возникает из-за того, что рабочие различаются по своей эффективности в обнаружении стимулов при выполнении определенных задач. Был использован транскриптомный анализ для измерения уровней экспрессии мРНК в антеннах и мозге кормилиц и фуражиров муравья Temnothorax longispinosus. Обнаружено, что в антеннах дифференциально экспрессируется в семь раз больше генов, связанных с поведенческими фенотипами по сравнению с мозгом. Кормилицы и фуражиры, по- видимому, различаются в восприятии своего обонятельного окружения и сигналов, связанных с выполнением задач. Исследование подтверждает гипотезу о том, что сенсорные фильтры антенн предрасполагают рабочих специализироваться на определенных задачах.

В регуляции разделения труда задействовано несколько молекулярных механизмов. Специализация на определенных задачах связана с изменениями транскрипции в мозге рабочих особей. Пути передачи сигналов инсулина/инсулиноподобного гормона, вителлогенина и ювенильного гормона, участвуют в регуляции поведения. Вариации поведения среди рабочих также связаны с биогенными аминами (например, дофамина, октопамина, тирамина, серотонина), которые действуют как нейромодуляторы или нейротрансмиттеры, участвующие в модуляции реакций на связанные с задачей стимулы. Коллективное поведение в сообществах насекомых поддерживаются посредством феромонов и сложных смесей длинноцепочечных углеводородов на их кутикуле. Эти кутикулярные углеводороды облегчают распознавание особей одной колонии, стадий развития, каст, полов и видов. Общественные насекомые воспринимают химическую информацию через различные типы сенсилл в антеннах, небольших рецепторных органов, которые связаны с сенсорными нейронами. Распознавание химических соединений зависит от обонятельных рецепторов (OR), расположенных внутри каждой сенсиллы. OR - это трансмембранные белки, экспрессируемые в дендритах нейронов обонятельных рецепторов (ORN). Для распознавания запаха в дендритной мембране требуется корецептор OR (Orco): он образует ионный канал со специфическим OR, который определяет чувствительность и специфичность ORN. Молекулы запаха проникают через кутикулярные поры антенны и транспортируются белками к мембране ORN, где они взаимодействуют с рецепторами, приводя к генерации потенциалов действия. Аксоны ORN передают сигналы от сенсиллы к клубочкам долей антенн в мозге насекомого, которые являются первым блоком обработки обонятельной информации. Также ORN имеют синаптический контакт с проекционными нейронами и локальными нейронами, которые передают информацию в центральный мозг. Имеется несколько доказательств, что гены OR играют центральную роль в регуляции социальной жизни насекомых. Во-первых, социальные виды насекомых обычно содержат большое количество генов OR. Во-вторых, некоторые семейства генов OR специфически увеличились в ходе социальной эволюции. В-третьих, виды, у которых появился социальный паразитизм, приводящий к сокращению поведенческого репертуара, демонстрируют сильное и конвергентное сокращение числа генов OR. В-четвертых, экспериментально выведенные муравьи, у которых отсутствует ген Orco, демонстрируют нарушение социального поведения.

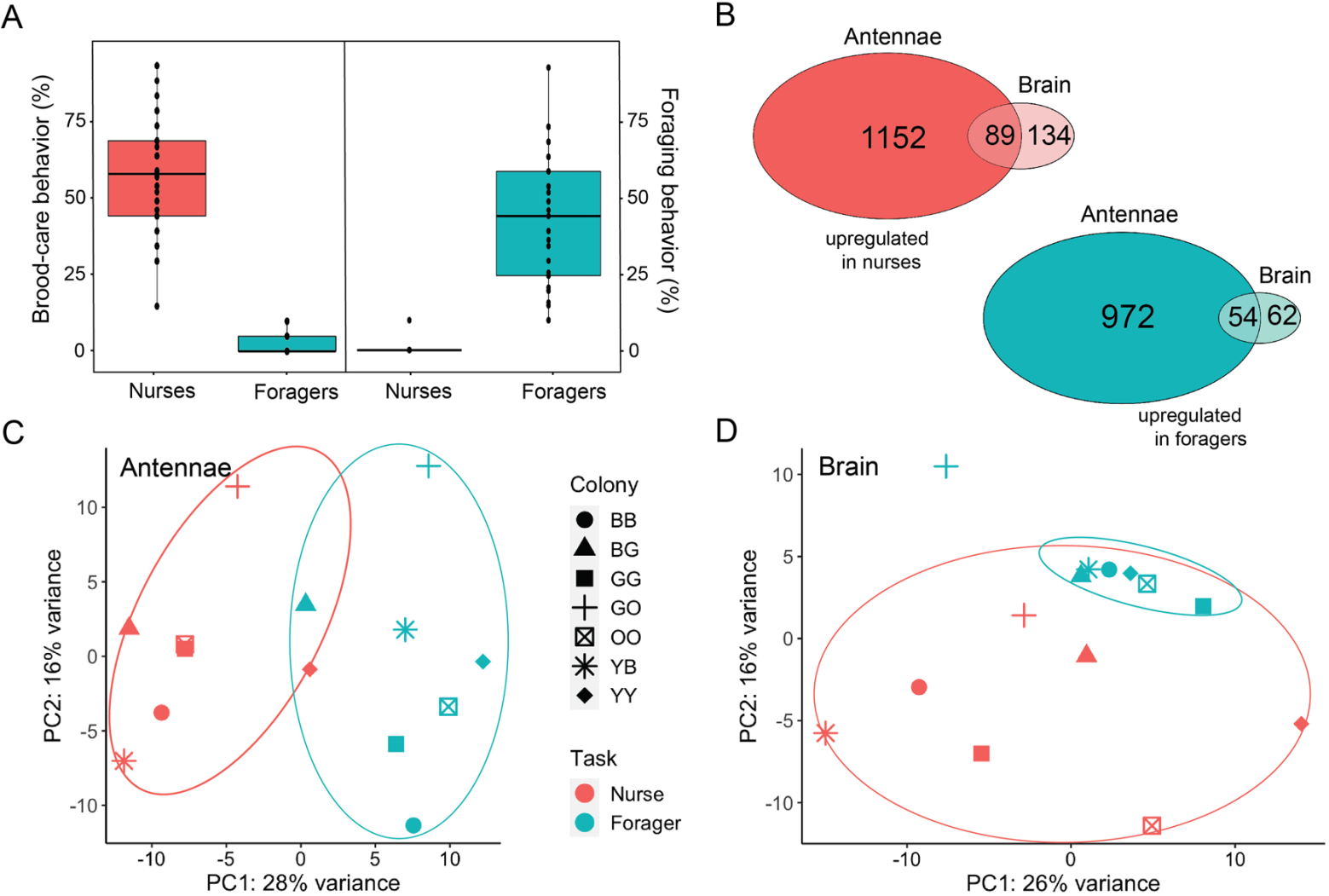

Специализация задач у муравья T. longispinosus не является ни генетически фиксированной, ни жесткой, но может меняться с возрастом и в ответ на потребности колонии. Были проведены поведенческие наблюдения за семью лабораторными колониями T. longispinosus, чтобы идентифицировать особей, специализирующихся на поведении по уходу за выводком (кормилицы), и специализирующихся на добывании пищи (фуражиры) (рис. 1А). Группировка рабочих в две поведенческие категории была основана на частоте их нахождения внутри или за пределами колонии и на их поведении, независимо от того, проявляли ли они заботу о выводке или добывали пищу. Особи, идентифицированные как кормилицы, взаимодействовали с выводком в 54% ± 22% наблюдений, и были зарегистрированы вне гнезда в 1% ± 3% наблюдений. Напротив, фуражиры были обнаружены вне гнезда в 42% ± 26% наблюдений, но взаимодействовали с выводком только в 2% ± 4% наблюдений.

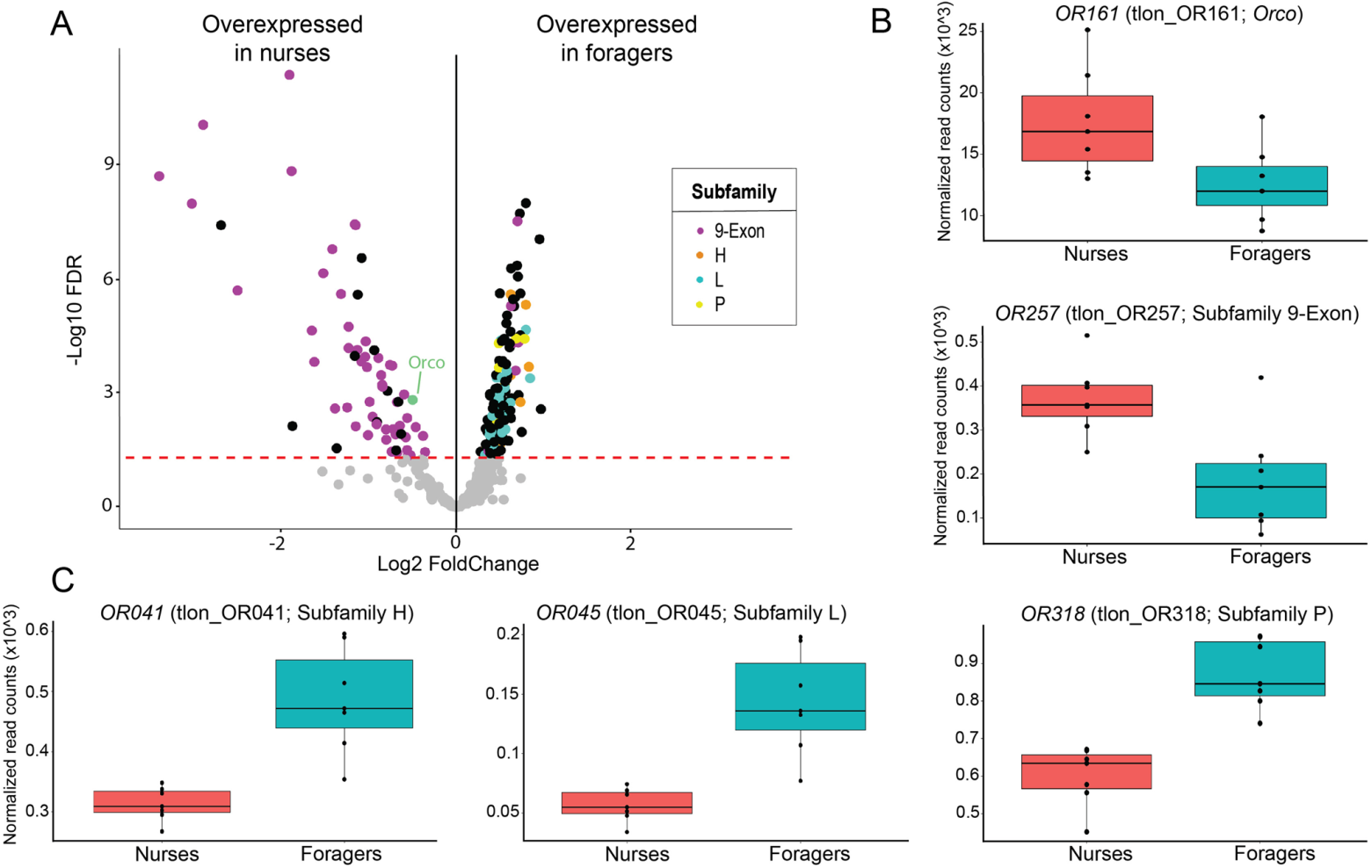

Чтобы исследовать транскриптомные различия между кормилицами и фуражирами, использовано RNA-seq для получения семи образцов мозга и антенн, каждый из которых состоит из объединенной ткани семи рабочих из одной колонии. Из 14 837 генов, аннотированных в геноме T. longispinosus, 91% (13 494) и 92% (13 683) генов экспрессируются в мозге и антеннах соответственно. Обнаружено 339 дифференциально экспрессируемых генов в мозге (223 повышенных уровня у кормилиц, 116 у фуражиров) и 2267 в антеннах (1241 повышенный уровень у кормилиц, 1026 у фуражиров; рис. 1B). Анализ основных компонентов как для мозга, так и для антенн показывает, что большинство образцов сгруппированы по поведенческому фенотипу, а не по происхождению колонии (рис. 1C, D). Для ответа на вопрос, отличается ли восприятие запаха у кормилиц и фуражиров, была исследована экспрессия генов OR в антеннах. Оказалось, что все 419 ранее аннотированных в геноме T. longispinosus генов OR, экспрессировались в антеннах, и что 50% (209/419) из них были дифференциально экспрессированы между кормилицами и фуражирами. В частности, 64 гена OR были активны у кормилиц (15% всех генов OR) и 145 у фуражиров (35% всех OR) (рис. 2). 64 гена OR с оверэкспрессией у кормилиц, принадлежали к трем подсемействам OR, в то время как 145 генов OR, с повышенной экспрессией у фуражиров, были распределены между 19 подсемействами OR. У фуражиров сильно экспрессировались 27, 19, 8 и 8 генов OR из подсемейств L, V, P и H соответственно, в то время как у кормилиц не было повышенной экспрессии генов OR из этих подсемейств. 63% (27/43) генов из подсемейства L и 73% (8/11) из подсемейства P были сверхэкспрессированы у фуражиров. Для подсемейств V и H не обнаружено такой представленности, вероятно, из-за меньшего числа генов. С другой стороны, 80% (51/64) генов OR, сверхэкспрессируемых у кормилиц, принадлежат к подсемейству 9-экзонов. Это приводит к избыточной представленности подсемейства 9-экзонов в генах, которые были сверхэкспрессированы у кормилиц, 45% (51/114). Напротив, только 6% (8/137) из подсемейства с 9-экзонами были сверхэкспрессированы у фуражиров. Также у кормилиц обнаружена повышенная экспрессия Orco по сравнению с фуражирами.

Рис. 1. Различия в поведении, экспрессии генов мозга и антенн между кормилицами и фуражирами. A. Диаграмма, показывающая различия в поведении между муравьями, отобранными для транскриптомного анализа. Каждая черная точка представляет отдельного муравья. Для дифференциального анализа экспрессии каждый образец содержит объединенную РНК семи муравьев соответствующего поведенческого фенотипа. Диаграммы Венна B, показывающие количество дифференциально экспрессирующихся генов, которые были повышены у кормилиц (красный) и фуражиров (бирюзовый) как для антенн, так и для тканей мозга. Графики анализа главных компонентов, основанные на всех экспрессируемых генах для образцов мозга (C) и антенн (D) с 95%-ным уровнем достоверности, представлены в виде эллипсов. Цвет каждого образца соответствует специализации (красный = кормилица, бирюзовый = фуражир), а форма - месту происхождения колонии.

Рис. 2. Экспрессия в антеннах отличается у кормилиц и фуражиров. A. Среди дифференциально экспрессирующихся генов, сверхэкспрессируемых у кормилиц и фуражиров, наиболее представленные подсемейства обозначены разными цветами. Красная пунктирная линия представляет порог значимости анализа дифференциальной экспрессии. Диаграммы B, C, представляющие экспрессию Orco и OR257, генов с наибольшей разницей в экспрессии в подсемействе 9-экзонов (В), и OR041, OR045 и OR318, генов с наибольшей разницей в экспрессии в подсемействах H, L и P подсемейства (С).

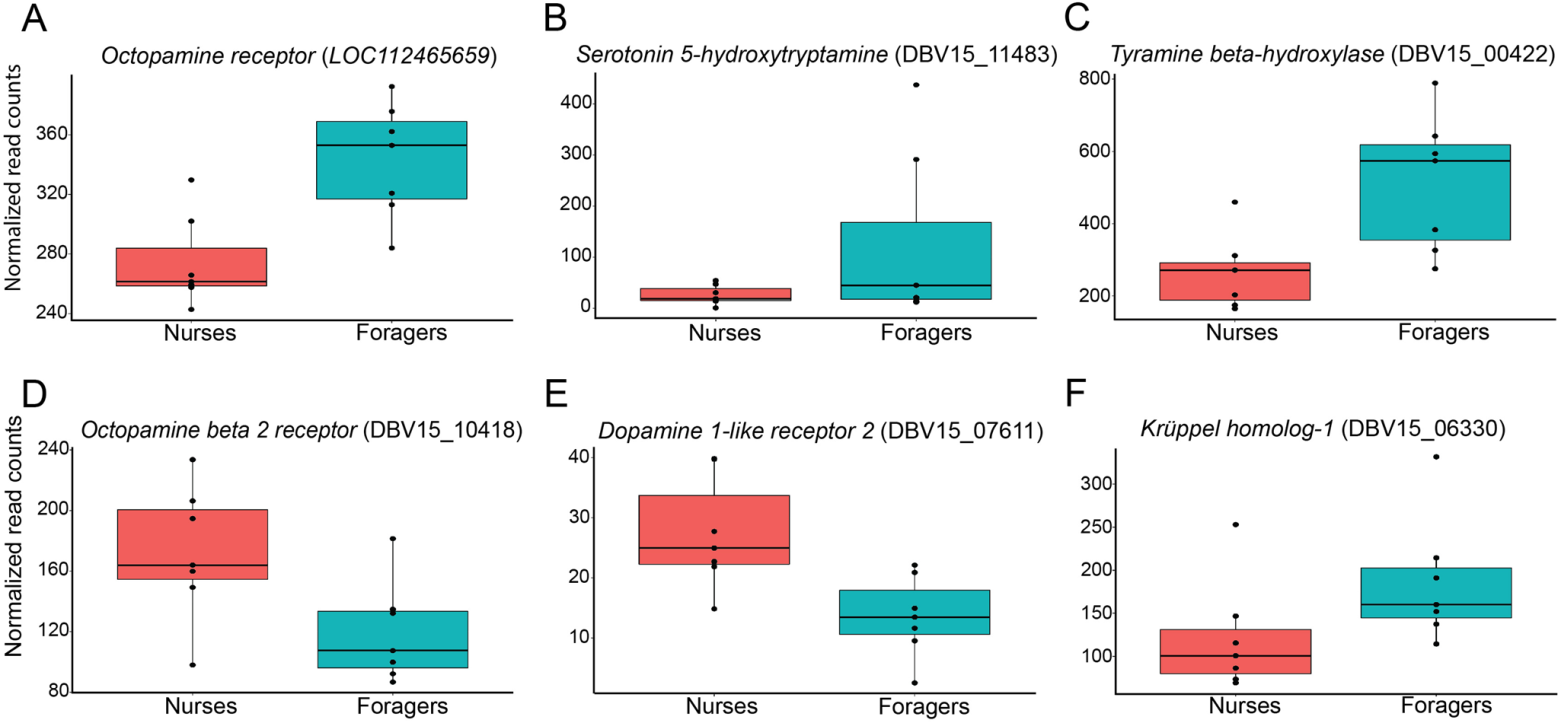

Рис. 3. Паттерны экспрессии генов антенн кормилиц и фуражиров, которые, как известно, регулируют разделение труда у общественных насекомых. Диаграммы, показывающие экспрессию некоторых генов A–E из разных путей биогенных аминов, и F один поведенческий ген-кандидат.

Биогенные амины участвуют в регуляции поведения и могут влиять на сенсорное восприятие. Обнаружено пять дифференциально экспрессируемых генов в антеннах, которые связаны с передачей сигналов биогенных аминов. Гены пути серотонина, тирамина и октопамина (октопаминовый рецептор) были активированы в антеннах фуражиров, в то время как у кормилиц наблюдалась более высокая экспрессия генов пути дофамина (допамин 1-подобный рецептор 2) и октопамина (октопаминовый бета2-рецептор) (рис. 3A–E). Эти пять генов также экспрессировались в мозге, но не экспрессировались дифференцированно между кормилицами и фуражирами. Кроме того, не было обнаружено, что другие гены путей биогенных аминов дифференциально экспрессируются в мозге. Высокие уровни экспрессии транскрипционного фактора Krüppel homolog-1 (Kr-h1) были обнаружены в антеннах фуражиров (рис. 3F). Экспрессия этого гена коррелирует с кастовыми и поведенческими различиями в мозге общественных насекомых, но мало что известно о его функции и генах-мишенях в антеннах.

Современные модели разделения труда объединяют химическую природу социальной коммуникации насекомых и различия среди рабочих в их реакции на химические сигналы. Гибкие пороги реагирования на химические стимулы, связанные с выполнением задачи, служат регуляторами специализации рабочих. Рабочие берутся за выполнение конкретной задачи, когда интенсивность стимула превышает их индивидуальный порог для выполнения этой задачи. Следовательно, особи с более низкими порогами для выполнения данной задачи с большей вероятностью выполнят ее, чем особи с более высокими порогами. Индивидуальные решения о реакции и выполнение задачи модулируются с помощью многочисленных параметров в разных временных масштабах, и, несмотря на обширные исследования в области разделения труда и распределения задач, эти механизмы до конца не изучены. Модели порога реагирования основаны на реакции индивидуума на определенные стимулы и изменении их чувствительности с течением времени. Однако эти исследования не включают в свои модели то, как обрабатываются эти сигналы. Тот факт, что обработка сигнальной информации была в основном описана в мозге насекомого, может свидетельствовать о том, что пороговые значения и связанные с ними реакции устанавливаются в центральной нервной системе, возможно, регулируются молекулярными путями в мозге, которые коррелируют с изменением поведения. Авторы исследования показали, что модели разделения труда выиграли бы от рассмотрения чувствительности к запаху как потенциального сенсорного фильтра, который может повлиять на специализацию задачи. Исходя из этого, они подтвердили, что различия в поведении у рабочих могут быть обусловлены их способностью и/или эффективностью в обнаружении различных сигналов. Например, особи, специализирующиеся на уходе за потомством, делают это потому, что они более чувствительны к запаху расплода. Чтобы проверить гипотезу о том, что сенсорный фильтр регулирует меж индивидуальные вариации поведения и, следовательно, разделение труда у социальных насекомых, авторы исследовали транскрипционные сигналы в мозге и антеннах рабочих, которые специализируются либо на уходе за потомством, либо на добывании пищи у муравья Temnothorax longispinosus. Обнаружено, что вариации поведения связаны с более обширными транскриптомными различиями в антеннах, чем в мозге; эти различия включали разную экспрессию гена OR и особи, специализирующиеся на уходе за потомством, имели оверэкспрессию семейства генов OR, предположительно участвующих в обнаружении социальных сигналов. Эти результаты подтверждают гипотезу о том, что периферическая нервная система, действующая как сенсорный фильтр, играет важную роль в регулировании поведенческих различий между рабочими и, следовательно, в разделении труда у социальных насекомых.

Новость подготовил

© Д.В.Богуславский

21.11.2023