© Куликов Алексей Михайлович,

© Куликов Алексей Михайлович,

зав. лабораторией эволюционной генетики развития. дбн, зам. директора ИБР по научной работе. Область научных интересов: механизмы эволюции на ранних этапах дивергенции видов.

Куда идем? Это главный вопрос обществу, существующему в условиях беспрецедентной скорости развития науки и технологий. Непонятное пугает. Не всех, конечно, но такая реакция характерна для большей части общества. Как могло случиться, что научные достижения стали непонятными и пугающими? Уровень сложности современных научных знаний и технологий настолько выше общеобразовательной программы, что для неспециалистов результаты применения на практике научных достижений представляются магией или шаманизмом, когда выпущенный из бутылки джин способен разрушить окружающий мир и уничтожить создателя. Аргументы сторонников «предотвращения грядущей катастрофы», связанной с применением научного знания, не новы. Это этические проблемы использования разнообразных биологических моделей, экологические риски применения технологий контроля численности популяций, отсроченные медицинские риски использования пищевой продукции из генетически модифицированных сортов растений и видов животных. Причем эти аргументы озвучены людьми, в большинстве своем далекими от науки, для которых указанные проблемы являются скорее символом веры, а не результатом научного анализа. И сейчас мы наблюдаем очередной раунд обострения борьбы с научными технологиями, применяемыми как в фундаментальных исследованиях, так и в прикладных целях.

Очередное совещание стран – участников Конвенции о биологическом разнообразии (CBD), открывающееся 17 ноября в Шарм-Эль-Шейхе, посвящено вопросу моратория на использование gene drives (генов-драйверов, или генов-контрабандистов, распространяющихся в популяции с повышенной скоростью) в технологиях контроля численности видов-вредителей и переносчиков заболеваний. Суть проблемы состоит в том, что такие гены способны редактировать парную хромосому, доставшуюся от одного из родителей, и воспроизводить на ней свою копию. Если при этом такой ген (или аллель – вариант гена) приводит к снижению жизнеспособности организма, он все равно распространяется по популяции, приводя к снижению ее численности и последующему вымиранию. Опасение вызывает возможность неконтролируемого распространения таких генетических конструкций и пресловутое вымирание популяций. Однако посмотрим, насколько оправданы такие опасения. Киллерные конструкции распространяются ВНУТРИ целевого вида. В частности, внутри вида комаров – переносчиков малярии. Такие специализированные виды изолированы, и населяют биотопы наряду с многими другими видами с иной пищевой базой. Даже полное вымирание такого вида приведет только к замещению его в данной экологической нише другим, не несущим угрозы переноса малярийного плазмодия. Ученые хорошо осознают риски и проблемы использования таких технологий. Тодд Куйкен, специалист в области политики по применению биотехнологий, отмечает необходимость разработки новых руководящих принципов оценок рисков и формирования экспертных советов по анализу конкретных предложений использования таких технологий. Вопрос в том, насколько руководящее сообщество CBD готово к обсуждению таких вопросов, подчеркивает Натали Кофлер, основатель коалиции под названием «Editing Nature».

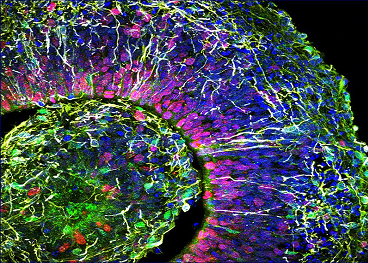

Еще одна попытка остановить перспективные научные разработки связана с анализом нейро-физиологической активности «Mini brains» - органоидов, выращенных в искусственных условиях и состоящих из нейронов. Нейроны в таких структурах формируют сложноорганизованные «ансамбли» и начинают производить электрические колебания в ходе межклеточных взаимодействий. Выяснилось, что минимозг начинает спонтанно продуцировать электрические волны, сходные с характерными для человеческого мозга, в значительной степени с развивающимся мозгом плода. Фундаментальный интерес представляет механизм взаимодействия и координации активности нейронов, продуцирующих эти колебания. Тем не менее, и в этом случае начал активно обсуждаться вопрос о прекращении проекта, в связи с возможностью формирования сознания у таких органоидов. Вообще стоит обратить внимание на то, что согласно Кембриджской Декларации о Сознании (2012 г.), животные обладают сознанием, и подобная постановка вопроса может привести к полному отказу от экспериментальной работы. Подобное не означает точной гомологии. И специалисты-нейробиологи Алиссон Муотри из Калифорнийского Университета, Сан-Диего, Хонджун Сонг из Университета Пенсильвании в Филадельфии, указывают, что такая модель лишена ключевых характеристик полноценного мозга и представляет интерес только как объект для фундаментальных исследований.

Фото из статьи «Ban on ‘gene drives’ is back on the UN’s agenda — worrying scientists», Nature, 15 November 2018, doi: 10.1038/d41586-018-07436-4

Фото из статьи «Lab-grown ‘mini brains’ produce electrical patterns that resemble those of premature babies» Nature, 15 November 2018, doi: 10.1038/d41586-018-07436-4

Новость подготовил © Куликов А.М.

20.11.2018