© Шмуклер Юрий Борисович

в.н.с., доктор биологических наук.

© Шмуклер Юрий Борисович

в.н.с., доктор биологических наук.

Область научных интересов: несинаптические функции классических нейромедиаторов.

Морские ежи - удобнейший и продуктивнейший объект для исследования эмбриональных функций трансмиттеров: на них легко выполняется искусственное оплодотворение и возможны массовые фармакологические эксперименты на генетически однородном материале с быстрым и легко наблюдаемым развитием. На ранних зародышах морских ежей были накоплены многочисленные данные об участии трансмиттеров в контроле делений дробления, состояния цитоскелета, межбластомерных взаимодействий и т.д. (Buznikov, 1989; Buznikov & Grigoriev, 1990; Shmukler, 1981, 2010).

Эта работа задумывалась как некоторая ревизия данных и представлений, сформировавшихся под руководством основателя этой области физиологии развития Геннадия Алексеевича Бузникова. Титанические по объемам фармакологические эксперименты по цитостатическим эффектам нейрофармакологических препаратов на ранних зародышах морских ежей проводились им тогда, когда не существовало еще ни классификации рецепторов нейротрансмиттеров, ни современного набора фармакологических лигандов к ним, и, тем более – молекулярно-биологических данных об их структуре, синтезе и механизмах функционирования. В то уже довольно давнее время эмбриофизиологические эксперименты с аналогами индольных производных показали способность этих веществ блокировать деления дробления (эмбриостатический эффект), что трактовалось как проявление антисеротонинового действия. Ныне же удалось выявить, что такая активность в наибольшей степени выражена у антагонистов серотониновых рецепторов 1-го типа, а также дофаминовых D2-рецепторов. При этом наиболее выраженное защитное действие против этих лигандов оказал не только серотонин, но и дофамин (а также их конъюгаты с арахидоновой кислотой, легко поникающие в клетку). Такие «перекрестные эффекты» могут быть следствием либо существенных отличий рецепторов морских ежей от таковых млекопитающих, либо свидетельствуют о возможности одновременного присутствия в клетках зародышей рецепторов к обоим этим трансмиттерам. Одновременная экспрессия рецепторов к разным трансмиттерам, связанным с одной и той же системой вторичных мессенджеров, характерна и для раннего развития других видов животных (Dubé & Amireault, 2007; Nikishin et al., 2012). Во всяком случае защитное действие форсколина и дибутирил-цАМФ против эмбриостатических эффектов использованных в работе антагонистов серотониновых рецепторов является свидетельством в пользу того, что соответствующий рецептор относится к G-белок связанным и активирует аденилатциклазу.

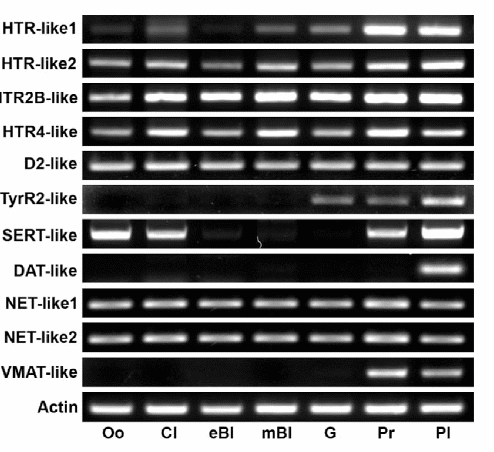

В хорошем соответствии с результатами фармакологических опытов данной работы находится выявление с помощью полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в раннем развитии морского ежа Paracentrotus lividus экспрессии мРНК моноаминергического D2-подобного рецептора. В его молекуле присутствует консервативный остаток аспартата в третьем трансмембранном домене, что является обязательным для моноаминергических рецепторов (Padayatti et al., 2013). В то же время рецепторы, атрибутированные как серотониновые, экспрессия которых выявлена в раннем развитии P. lividus этому критерию не соответствуют, и поиски в этом направлении надо продолжить.

Кроме того, подтверждено равномерное распределение серотонина в бластомерах морского ежа. Иммуноцитохимическими методами показано, что оба фермента синтеза серотонина активны в период делений дробления и у бластулы. На этих стадиях выявлена также экспрессия генов, подобных транспортерам серотонина и норадреналина (SERT и NET, соответственно), в то время как экспрессии везикулярного транспортера моноаминов (VMAT) обнаружено не было, что оставляет вопрос о транспорте серотонина во внешнюю среду как средства инактивации трансмиттера в цитоплазме бластомеров (Buznikov, 1967; Renaud et al., 1983) открытым. Этот процесс важен также и потому, что оказывающийся таким образом во внешней среде серотонин может участвовать в межбластомерных взаимодействиях (Shmukler, 1993).

Таким образом, удалось получить результаты, выводящие состояние проблемы трансмиттерной регуляции эмбрионального развития иглокожих на современный уровень. Корректировка классических данных подтвердила, что даже общеизвестное полезно перепроверять на новом методическом уровне. Однако, даже такое продвижение отнюдь не исчерпывает проблем рассматриваемых механизмов в развитии иглокожих, особенно локализации и специфичности рецепторов, вовлеченных в функции трансмиттеров. Ситуация с исторически первым объектом таких исследований оказалась сложнее, чем на земноводных, где выявлена экспрессия серотониновых рецепторов, идентичных таковым взрослых организмов.

|

ПЦР анализ экспрессии мРНК гомологов компонентов моноаминергической трансмиттерной системы в эмбриональном развитии P. lividus . Cl - стадия делений дробления (16–32 бластомеров); eBl - ранняя бластула ; G - гаструла, mBl - мезенхимная бластула ; Oo - ооцит ; Pl - плутеус; Pr - призма

Новость подготовил © 2016 Шмуклер Ю.Б.