Olli J. Loukola,*† Clint J. Perry,† Louie Coscos, Lars Chittka. Bumblebees show cognitive flexibility by improving on an observed complex behavior. Science (№ 355, рр. 833–836 (2017) 24 February 2017

Alem S, Perry CJ, Zhu X, Loukola OJ, Ingraham T, Søvik E, et al. (2016) Associative Mechanisms Allow for Social Learning and Cultural Transmission of String Pulling in an Insect. PLoS Biol 14(10): e1002564. doi:10.1371/journal. pbio.1002564

© Богуславский Дмитрий Викторович

- старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития ИБР РАН, кандидат биологических наук.

© Богуславский Дмитрий Викторович

- старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития ИБР РАН, кандидат биологических наук.

Отличительной чертой рассудочной деятельности является возможность манипулировать объектами с определенной целью. Такое "использование инструмента" в свое время было приписано только человеку, но потом обнаружено и у приматов, затем у отдельных видов морских млекопитающих, а позже и у птиц. Теперь мы понимаем, что многие виды обладают способностью предвидеть, как конкретный объект может быть использован для достижения цели. Совсем недавно элементарная рассудочная деятельность была обнаружена и у насекомых. Общественные насекомые – пчелы, муравьи, термиты – демонстрируют исключительно сложное поведение, но это поведение у них мы наблюдаем в связи с их обычной жизнью, когда они строят себе жилье, ищут пищу или общаются с другими членами колонии. Могут ли они решать нестандартные задачи? Эксперименты со шмелями (относятся к семейству настоящих пчёл Apidae) показали, что могут, и что они даже способны учиться друг у друга.

В прошлом году в PLOS Biology (October 4, 2016) была опубликована работа исследователей под руководством Ларса Читтки из Великобритании (Лондонский университет королевы Марии) в которой они показали, что насекомые обладают впечатляющими способностями к обучению. Это противоречит стереотипу о том, что умственные способности животных зависят от размера их мозга. Земляному шмелю Bombus terrestris предлагались три искусственных цветка с раствором сахарозы. Цветки находились за стеклом и были шмелям недоступны. Сквозь прозрачную поверхность насекомые могли их видеть, а с помощью коротких шнуров – вытягивать к себе. Сначала «цветки» были свободно доступны, но постепенно ученые все дальше и дальше прятали их под стекло, пока единственным способом добраться до сахара не оказался единственный – «дернуть за веревочку». По словам ученых, это может быть одним из первым примеров выполнения насекомыми классического «павловского» теста, который нередко используют для изучения высших когнитивных способностей у птиц и приматов. Но затем они продемонстрировали нечто еще более удивительное. Авторы помещали необученных шмелей так, чтобы те могли наблюдать за действиями более опытных товарищей, которые трудились за извлечением награды из-под стекла. Более 60% из них быстро переняли новый навык и, в свою очередь, смогли извлечь сахар без всякого обучения, сразу из полностью скрытого «цветка». При этом насекомые максимально точно копировали действия «учителей». Наконец, Читтка и его коллеги подсадили обученных шмелей в колонии, показав, что новый навык легко распространяется – как культурное явление. Шмели повторяли действия своих товарищей, вытаскивающих за веревочку кормушку с угощением.

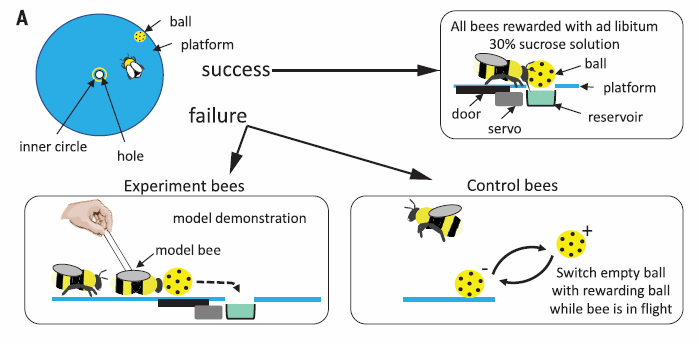

В своей новой работе, опубликованной журналом Science (№ 355, рр. 833–836 (2017) 24 February 2017), исследователи показали еще более поразительные способности земляных шмелей. Ученые научили насекомых манипулировать искусственным объектом – шариком, – играя в футбол и получая награду за каждый голевой бросок. Помещенным на «поле» шмелям необходимо было закатывать шарик в лунку по центру. Шмелей обучали, демонстрируя «технику игры» с помощью палочки, окрашенной похожими на шмелиные желто-черными полосками, а каждую удачную попытку насекомого вознаграждали порцией сладкого сиропа. Достаточно было обучить лишь нескольких особей – и они демонстрировали эти навыки другим жителям своей колонии, а уже вскоре все могли «зарабатывать» пищу «профессиональной» игрой в футбол. Первые шмели учились футболу в течение месяцев, а их последователи приобрели необходимые навыки за полчаса. Впоследствии ученые могли менять цвет шарика на совершенно другой – шмели все равно распознавали его и продолжали подталкивать, закатывая в «ворота». Более того, если на поле было выложено несколько шариков, насекомые совершенно разумно выбирали тот, который находится ближе к цели. Они действовали так даже в том случае, если «тренер» демонстрировал, как закатывает самый дальний из шариков. Получается, что шмели не просто копировали движения, а «понимали» их суть. Еще удивительнее это с учетом совершенной искусственности этих действий для насекомых, которым в природе не приходится сталкиваться с подобными задачами. «Если животное чего-то не делает, еще не значит, что оно не может это сделать, – говорят ученые. – Просто давление среды не заставляет их». «Наша работа – это последний гвоздь в гроб представлений о том, будто гибкость поведения и обучения насекомых ограничиваются небольшими размерами их мозга», – заявил Ларс Читтка. Мозг шмелей содержит всего около одного миллиона нейронов против около ста миллиардов у человека. Но и этого вполне достаточно для реализации сложных форм поведения и обучения

Сейчас Читтка и его коллеги обучают шмелей выполнять еще более необычные и сложные для них операции. Насекомому надо докатывать шарик до цели, после чего отправляться к совершенно другому месту для получения награды. Разделение действия и его результата во времени и пространстве всерьез усложняет осознание задачи.

Шмели обучались перемещать шарик от края платформы к центру в течение пяти минут (не более), чтобы получить вознаграждение (30% раствор сахарозы в лунке под шариком). Для обучения использовалась палочка, окрашенная в желто-черные полоски. На этапе тестирования задача была такой же, но демонстрации не было. Когда пчелам удавалось перемещать мяч в центр на этапах подготовки или тестирования, экспериментатор немедленно открывал отверстие, используя механический сервопривод с кнопочным механизмом, обеспечивающий доступ к сахарозе.

Новость подготовил © 2017 Богуславский Д.B.

20.03.2017