© Фролова Вероника Сергеевна,

выпускник кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, лаборант-исследователь лаборатории эволюции морфогенезов ИБР им. Н. К. Кольцова РАН.

© Фролова Вероника Сергеевна,

выпускник кафедры эмбриологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, лаборант-исследователь лаборатории эволюции морфогенезов ИБР им. Н. К. Кольцова РАН.

Область научных интересов: морфология и ультраструктура клеток губок (Porifera), реагрегация известковых губок (Calcarea, Porifera).

Автотомия – процесс, при котором организм способен отбрасывать какой-либо орган или целую конечность. Подобный процесс широко описан у ящериц, различных представителей членистоногих, морских звезд, а также у некоторых моллюсков. Чаще всего к автотомии приходится прибегать, если животное находится в опасности: проще потерять отдельный орган или конечность, чем расстаться с жизнью. Чаще всего, когда речь идет о регенерации после автотомии, восстановлению подвергается лишь небольшой участок тела. Однако авторами данного исследования был обнаружен удивительный случай почти полной регенерации после автотомии у моллюсков Sacoglossa (Mollusca: Gastropoda) – довольно сложноорганизованной группы беспозвоночных животных.

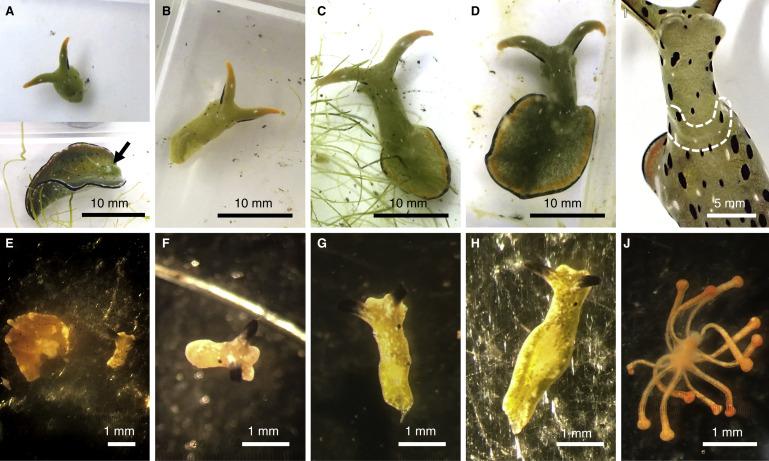

Процесс автотомии авторы описали на двух представителях Мешкоязычных моллюсков: Elysia atroviridis и Elysia cf. marginata, причем регенерация последнего была описана на двух морфологических типах. Оба вида обладают морфологически выраженной зоной перетяжки между головой и остальной частью тела, и именно эта область стала так называемой «зоной обрыва». Для того, чтобы спровоцировать животное к автотомии, исследователи перевязывали данную область тонкой нейлоновой ниткой, благодаря чему большая часть объектов наблюдения в течение суток разделялась на две части: функционирующая голова и вся остальная часть тела, включавшая в себя сердце, почки, кишечник и репродуктивные органы (рис. 1А). Также авторы пытались имитировать нападение хищников путем разрезания боковых частей тела моллюсков и пощипывания головной области, однако это не проводило к автотомии.

Голова Elysia cf. marginata, отделенная от всего остального тела, была способна автономно двигаться сразу после автотомии (рис. 1B и видео S1). У молодых особей (226-336 дней после вылупления) наблюдали закрытие раневой поверхности в течение первых суток после автотомии, восстановление сердца к 7 суткам после автотомии, а примерно к 20-ым суткам – полное восстановление утраченной части тела (рис. 1C. 1D). В течение первых нескольких часов после автотомии головы молодых особей начинали питаться водорослями. У более старых (480-520 дней после вылупления) особей головы не приступали к питанию и умирали в течение 10 дней после автотомии. Полный процесс восстановления утраченной части тела авторам удалось запечатлеть на видео, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982221000476.

Примечательно, что ни у молодых, ни у старых особей Elysia cf. marginata часть тела, лишенная головы, не демонстрировала восстановление головы. Эти части тела были также способны к автономному движению и функционировали в течение нескольких дней, а иногда и в течение нескольких месяцев после автотомии, но постепенно бледнели, съеживались и, в конце концов, разлагались.

Представители Elysia atroviridis были разбиты по двум экспериментальным группам: 82 особи содержали паразитических копепод (рис. 1J) и 64 особи не содержали. В первой группе у троих животных происходила автотомия тела, как и у Elysia cf. marginata (рис. 1E), и двум из них также удалось полностью восстановить отброшенное тело в течение недели (рис. 1F – H). Помимо этого, 39 особей из первой экспериментальной группы прибегали к автолизу: буквально они «переваривали» некоторую часть своего тела, в которой также обнаруживались эндопаразиты. В дальнейшем 13/39 особям удавалось восстановить недостающий участок тела, тогда как другие особи погибали. Во второй экспериментальной группе с животными без эндопаразитов, ни одна из 64 особей не прибегала к автотомии.

И Elysia cf. marginata, и E. atroviridis при автотомии отбрасывают основное тело, включая сердце. Процесс автотомии описан и у других морских слизней, однако они способны сбрасывать лишь незначительные части тела (хвосты, параподии и дорсальные сосочки). Однако описание процесса автотомии в текущем исследовании указывает на то, что животные с более сложным планом строения тела могут выжить, даже если они теряют большую часть тела (80-85%), включая сердце, и впоследствии восстанавливают всю потерянную область, что указывает на сходство их регенеративных возможностей с такими беспозвоночными, как книдарии, планарии и морские звезды, для которых автотомия также описана. Причина, по которой голова может выжить без сердца и других важных органов, до сих пор неясна, тем не менее авторам удалось полностью вырастить Elysia cf. marginata в течение нескольких поколений — таким образом, они могут быть использованы в качестве модельной системы для изучения автотомии и регенерации организма.

Примечательно, что у этих моллюсков описано явление клептопластии – накопление хлоропластов водорослей, которые в дальнейшем могут быть использованы для фотосинтеза. Так как пищеварительная система Sacoglossa сильно разветвлена по всему телу (в том числе и в головном отделе), клетки пищеварительной системы, способные захватывать и поддерживать функционирование хлоропластов в течение долгого времени, являются источником энергии. Вероятно, именно такой способ получения энергии является ключевым для выживания при регенерации после автотомии.

Зачем Мешкоязычным моллюскам нужен механизм такой экстремальной автотомии – пока неясно. Ранее считалось, что такая стратегия является оптимальной для защиты от хищников. Однако взрослые особи Sacoglossa обладают специфичной окраской и характеризуются наличием токсических веществ, что помогает избегать им встречи с естественными врагами. Попытки авторов данного исследования имитировать нападение хищников, которые не приводили в автотомии, также опровергают данную гипотезу.

К вероятным причинам автотомии авторы причисляют необходимость избавляться от эндопаразитов. Так как копеподы Arthurius sp. занимают большую часть тела у E. atroviridis, они в какой-то степени мешают размножению данного вида моллюсков. Таким образом, автотомия по крайней мере у E. atroviridis приводит к повышению репродуктивного успеха, ведь после автотомии голова восстанавливает утраченную часть тела без эндопаразитов. У Elysia cf. marginata также описано наличие эндопаразитов (но не в рамках текущего исследования). Автотомия при аналогичных обстоятельствах также описана у дождевых червей для избавления от паразитов, относящихся к простейшим.

В дальнейшем исследование автотомии у этих и других Sacoglossa позволит выяснить ее функцию, механизм и эволюционное происхождение.

Новость подготовила © Фролова В.С.

19.03.2021