Изучение хромосомных перестроек – традиционная тематика нашего института, вовлекающая всё новые объекты и методы (1). Одним из открытых и активно исследуемых вопросов остается вопрос о формировании хромосомных перестроек de novo. «На острие прогресса» оказываются возникновение и судьба хромосомных перестроек в эмбриональных линиях клеток – именно в этом заложен их эволюционный потенциал. Эти вопросы, наряду с механизмами формирования и закрепления перестроек, сохранением соматического мозаицизма, мы затрагиваем в цикле работ по слепушонкам (2, 3, 4, 5).

На удивление, актуальные литературные данные, касающиеся хромосомных аберраций и мозаицизма в эмбриогенезе, не столь многочисленны. Однако недавняя работа Essers с соавторами, опубликованная в Nature Medicine, оказалась необычайно интересной со многих точек зрения – от фундаментально-генетической и эволюционной до этической и прикладной.

Хромосомные аберрации в эмбриональных линиях едва ли изучаются на каком-либо объекте более активно, чем на человеке. Неудивительно, ведь речь идёт, помимо фундаментальных знаний, о планировании семьи и возможности иметь детей. Влияние видоизмененного хромосомного набора может сказываться на различных этапах эмбрио- и онтогенеза, от возможности формирования зиготы и имплантации зародыша до момента родоразрешения и развития патологий у уже родившегося человека. Наибольший риск спонтанного прерывания беременности присутствует в первом триместре, до 8-9 недели беременности. Несмотря на кажущееся обилие данных, объективные оценки частот этих явлений сильно затруднены. Среди клинически подтвержденных беременностей спонтанно прерываются 10-15%. 25% женщин хотя бы раз в жизни сталкиваются со спонтанной потерей беременности на раннем сроке (6, 7). Однако не представляется возможным оценить процент потерь беременности на самых ранних стадиях, когда женщина даже не успела узнать о факте беременности и обратиться к врачу (или по каким- то причинам этого не сделала).

Наиболее распространенной причиной потери беременности в первом триместре (более 50% случаев) являются эмбриональные генетические аномалии, причем чаще других встречается анеуплоидия (8). Поскольку анеуплоидии, как правило, возникают во время оогенеза и в раннем эмбриогенезе, вероятность их появления увеличивается с возрастом матери, что способствует возрастному бесплодию. Его связывают с низкой точностью сегрегации хромосом в мейозе в процессе оогенеза и стрессом репликации ДНК во время митотического расщепления в предимплантационном эмбриогенезе (9) Примечательный факт состоит в том, что хромосомная нестабильность (chromosome instability, CIN) часто встречается в раннем эмбриогенезе, но значительно реже присутствует на поздних сроках и при рождении (10). Это говорит о том, что лишь эмбрионы с достаточной целостностью генома могут дожить до срока появления на свет. Источником нарушений в раннем эмбриогенезе, приводящим к потере беременности, могут быть как мейотические анеуплоидии в ооцитах, так и постзиготные хромосомные аномалии.

Итак, нередким событием является возникновение мозаичных эмбрионов, содержащих как нормальные, так и хромосомно аномальные клетки. Однако это не означает, что все такие эмбрионы обречены на элиминацию. Показано, что анеуплоидные клетки мозаичных эмбрионов могут постепенно истощаться во время предимплантационного развития (11). Среди механизмов самокоррекции человеческих эмбрионов можно назвать фрагментацию клеток, исключение аномальных бластомеров или и механизмы «спасения от анеуплоидии», включающие дупликацию моносомий и хромотрипсис при трисомиях (12). В некоторых линиях клеток мозаицизм может сохраняться даже при успешной самокоррекции эмбриона. Например, ограниченный плацентарный мозаицизм отражается на результатах НИПТ (неинвазивного пренатального теста, для которого нужна фетальная фракция клеток из крови матери), но не выявляется при контрольных инвазивных процедурах (амниоцентезе).

Благодаря проведению скрининговых генетических тестов в конце первого триместра, геномный ландшафт потерь беременности во втором и третьем триместрах и планового прерывания беременности для плодов с аномальными характеристиками хорошо изучен (13). Однако о геномном ландшафте спонтанных потерь беременности в первом триместре было известно очень мало, что и восполняет данная работа, где авторами профилирован хромосомный ландшафт ворсин хориона и экстраэмбриональной мезодермы первого триместра (~7 недель гестации). Одной из центральных идей является необходимость изучения внутриутробных механизмов CIN отдельно для фетальной и плацентарной линий, что позволит разрабатывать стратегии раннего выявления беременностей с высоким риском.

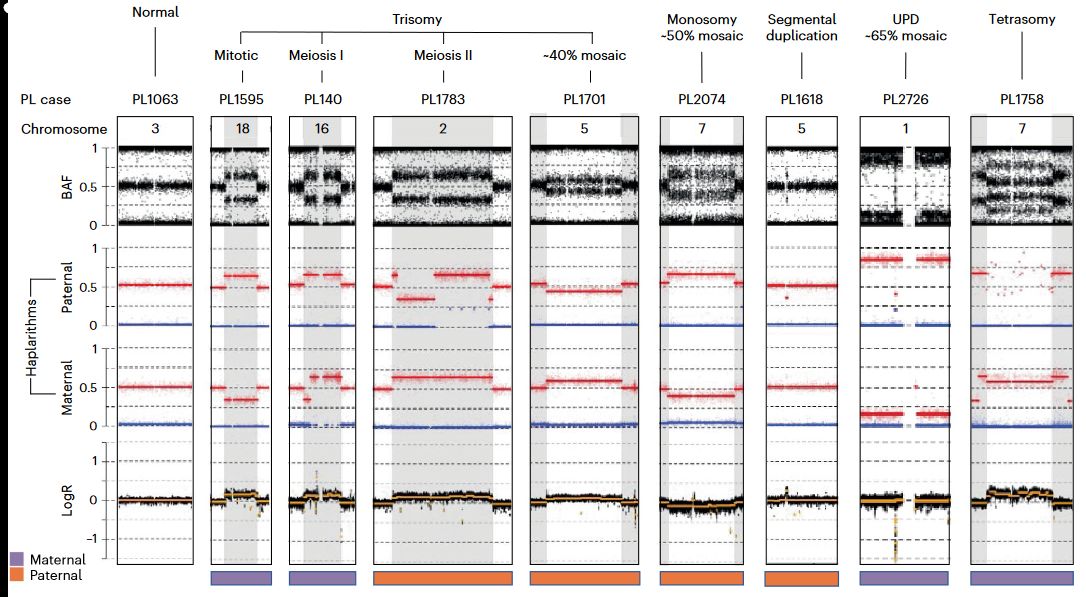

В проанализированном авторами материале – 1745 продуктов зачатия (products of conception, POCs) рано прервавшихся беременностей – оказалось примерно поровну кариотипически нормальных и аномальных образцов (49,6% и 50,4% соответственно). В подтверждение многочисленных предыдущих исследований, аномальные кариотипы плода оказались связаны с более старшим возрастом родителей. Интересно, что включение возрастов обоих родителей в одну и ту же регрессионную модель стерло статистически значимую связь для обоих факторов. Это указывает на то, что материнский и отцовский возраст по отдельности объясняют одну и ту же дисперсию в данных и демонстрируют высокую коллинеарность. Далее из того же материала были отобраны 94 случая кариотипически нормальных POCs с образцами ДНК хорошего качества, с подтвержденными нормальными кариотипами у родителей. Для выявления в них (мозаичных) de novo геномных аберраций, не выявленных обычном кариотипированием, авторы провели полногеномное исследование однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), генотипирование родительской, а также генотипирование внеэмбриональной мезодермы и ДНК ворсин хориона с последующим гапларитмизацией генома. Гапларитмизация – это метод, позволяющий преобразовать данные генотипирования в гаплотипы и состояния числа копий, называемые родительскими гапларитмами. Он концептуально напоминает знакомое многим фазирование хроматограмм с гетерозиготными сайтами. Данные об изменении числа копий иногда позволяют установить конкретную стадию, на которой произошла приводящая к мутации ошибка: если изменение числа копий затрагивает комбинацию различных гомологичных хромосом одного из родителей, это представляет собой ошибку в мейозе; если центромера принадлежит разным гомологичным хромосомам, речь идет об ошибке конкретно в первом его делении, если центромера не задействована, но часть хромосомы происходит от разных гомологичных хромосом, это указывает на ошибку второго деления мейоза. Искажение соотношений частот материнских и отцовских аллелей указывает на мозаицизм. Таким образом, становятся доступны данные о распространенности и характере различных хромосомных аномалий, включая их происхождения и уровень мозаицизма.

Рис. 1. Гапларитмы нескольких случаев спонтанных потерь беременности с различными типами аномалий, родительским и сегрегационным происхождением и степенью мозаицизма; в каждом образце POC отображается только одна хромосома, представляющая интерес. PL1063 имеет нормальную диплоидную хр. 3; PL1595 имеет немозаичную трисомию по хр.18 материнского происхождения, ошибка в митозе; PL140 имеет немозаичную трисомию 16 материнского происхождения, ошибка в мейозе I; PL1783 имеет немозаичную трисомию по хр. 2 отцовского происхождения, ошибка мейоза II; PL1701 имеет приблизительно 40% мозаичную трисомию по хр. 5 отцовского происхождения, ошибка в митозе; PL2074 имеет приблизительно 50% мозаичную моносомию по хр. 7 по отцовской линии (материнская хромосома осталась), ошибка в митозе; PL1618 имеет субхромосомную приблизительно 2,7-мегабитную дупликацию в хр. 5 вблизи центромеры (q11.1-q11.2) отцовского происхождения, ошибка в митозе; PL2726 имеет приблизительно 65% мозаичную непарную дисомию по хр. 1 материнского происхождения, ошибка в митозе; и PL1758 имеет тетрасомию по хр.7 материнского происхождения. PL – pregnancy loss, потеря беременности. (Из Essers et al., 2023)

Оказалось, что из 94 POCs (188 парных образцов ДНК хорионических ворсин и экстраэмбриональной мезодермы) 65 образцов (34,6%; 33 хорионические ворсины и 32 образца ДНК экстраэмбриональной мезодермы) имели геномные аберрации. Таким образом, гаплоритмизация генома выявила геномный дисбаланс у более чем трети образцов, признанных кариотипически нормальными по результатам обычного анализа. При экстраполяции этих данных получается, что частота геномных аберраций в образцах POCs достигает 67,8%, что превышает все прежние оценки.

Далее авторы провели профилирование геномного ландшафта спорадических и рецидивирующих потери беременности. Из 94 случаев 42 семьи были отнесены к группе со спорадическими потерями беременности, СПБ (один случай потери при наличии других успешных беременностей), а 49 – к группе с рецидивирующими потерями РПБ (две или более последовательные потери беременности). Когорты СПБ и РПБ не показали значительных различий ни в сегрегационном и родительском происхождении аберраций, ни в общем числе копий, ни в количестве копий-нейтральных событий. Однако в когорте СПБ было обнаружено больше сегментарных аберраций, тогда как в когорте РПБ было больше числовых хромосомных аберраций. Также были подтверждены данные о том, что аберрации на хромосомах 7 и 16 наиболее распространены при потере беременности в первом триместре, причем мутации 16 хромосомы, связанные с гиперплазией плаценты, имеют исключительно материнское происхождение.

Для определения уровня мозаицизма в ворсинках хориона и тканях экстраэмбриональной мезодермы авторами был использован широкий спектр методов (сравнение профилей гапларитмов, метиломный анализ, деконволюция клеточного состава). Оказалось, что и хорионические ворсины, и экстраэмбриональная мезодерма были смешанного, но различного клеточного происхождения, со значительно большей долей клеток Хофбауэра, а также значительно меньшей долей стромальных клеток в образцах хорионических ворсинок по сравнению с образцами экстраэмбриональной мезодермы. Также было показано, что во всех образцах с хромосомными аберрациями уровень мозаицизма был выше в экстраэмбриональной мезодерме, чем в ворсинках хориона. В двух случаях хромосомные аберрации (трисомия 13 и моносомия 7) были обнаружены только в экстраэмбриональной мезодерме, с постзиготическим митотическим происхождением. Это поддерживает теоретическую модель тканеспецифической компартментализации анеуплоидных клеточных линий при ранней потере беременности (14).

Из полученных результатов авторы делают следующие выводы, с которыми сложно не согласиться, а также высказывают ряд гипотез и предложений практического толка:

1) Хромосомные аномалии у плода могут быть признаны основной причиной ранней потери беременности (обнаруживаются, по новым данным, у 67,8% POCs).

2) Хромосомно аномальные клетки непосредственно вовлечены в процесс раннего прерывания беременности (исходя из сравнения данных по хориальным ворсинам и экстраэмбриональной мезодерме). Необходимо анализировать не единичный образец для каждого POCs, а разные типы тканей плода и его клеточного окружения.

3) Гапларитмизация как метод дает более высокий выход чем стандартное кариотипирование или использование микрочипов; традиционные цитогенетические методы не способны различать материнское и отцовское, мейотическое и митотическое происхождение геномных аберраций, выявить низкоуровневый мозаицизм.

4) Повышенная распространенность хромосомных аберраций в экстраэмбриональной мезодерме по сравнению с ворсинками хориона обращает к интригующему и малоизученному вопросу о происхождении данного типа мезодермы. Предполагается её эмбриобластное, а не трофобластное происхождение, что объяснило бы селективное истощение анеуплоидных клеток эмбриона при сохранении аберраций и мозаицизма в экстраэмбриональной мезодерме.

5) Подтверждается способность эмбриона к активной элиминации аномальных клеток в первом триместре беременности при длительном сохранении их в окружающих тканях. Ограниченный плацентарный мозаицизм может считаться нормой и безопасен для протекания беременности.

6) Определение сегрегационного происхождения мозаичных аберраций поможет избежать использование в ЭКО мозаичных эмбрионов мейотического происхождения, которые несут высокий риск аберраций внутренней клеточной массы и последующей потери беременности. И напротив, как полагают авторы, правила отбора митотически мозаичных эмбрионов для переноса в матку могут быть более мягкими.

Список литературы:

- Cherezov, R.O., Vorontsova, J.E. and Simonova, O.B., 2020. TBP-Related Factor 2 as a Trigger for Robertsonian Translocations and Speciation. International Journal of Molecular Sciences, 21(22), p.8871.

- Matveevsky, S., Kolomiets, O., Bogdanov, A., Alpeeva, E. and Bakloushinskaya, I., 2020. Meiotic chromosome contacts as a plausible prelude for Robertsonian translocations. Genes, 11(4), p.386. DOI: 10.3390/genes11040386;

- Matveevsky, S.; Bakloushinskaya, I.; Tambovtseva, V.; Atsaeva, M.; Grishaeva, T.; Bogdanov, A.; Kolomiets, O. Nonhomologous Chromosome Interactions in Prophase I: Dynamics of Bizarre Meiotic Contacts in the Alay Mole Vole Ellobius alaicus (Mammalia, Rodentia). Genes 2022, 13, 2196. DOI: 10.3390/genes13122196;

- Tambovtseva, V.; Bakloushinskaya, I.; Matveevsky, S.; Bogdanov, A. Geographic Mosaic of Extensive Genetic Variations in Subterranean Mole Voles Ellobius alaicus as a Consequence of Habitat Fragmentation and Hybridization. Life 2022, 12, 728. DOI: 10.3390/life12050728

- Bogdanov, A.; Tambovtseva, V.; Matveevsky, S.; Bakloushinskaya, I. Speciation on the Roof of the World: Parallel Fast Evolution of Cryptic Mole Vole Species in the Pamir- Alay —Tien Shan Region. Life 2023, 13, 1751. DOI: 10.3390/life13081751

- Quenby, S. et al. Miscarriage matters: the epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. Lancet 397, 1658–1667 (2021);

- Lidegaard, Ø., Mikkelsen, A.P., Egerup, P., Kolte, A.M., Rasmussen, S.C. and Nielsen, H.S., 2020. Pregnancy loss: a 40‐year nationwide assessment. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 99(11), pp.1492-1496

- Detti, L., Francillon, L., Christiansen, M.E., Peregrin-Alvarez, I., Goedecke, P.J., Bursac, Z. and Roman, R.A., 2020. Early pregnancy ultrasound measurements and prediction of first trimester pregnancy loss: A logistic model. Scientific reports, 10(1), p.1545.

- Charalambous, C., Webster, A. & Schuh, M. Aneuploidy in mammalian oocytes and the impact of maternal ageing. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 24, 27–44 (2023).

- Zamani Esteki, M. et al. In vitro fertilization does not increase the incidence of de novo copy number alterations in fetal and placental lineages. Nat. Med. 25, 1699–1705 (2019).

- Yang, M. et al. Depletion of aneuploid cells in human embryos and gastruloids. Nat. Cell Biol. 23, 314–321 (2021)

- Matsubara, K., Yanagida, K., Nagai, T., Kagami, M. and Fukami, M., 2020. De novo small supernumerary marker chromosomes arising from partial trisomy rescue. Frontiers in genetics, 11, p.132

- Byrne, A.B., Arts, P., Ha, T.T., Kassahn, K.S., Pais, L.S., O’Donnell-Luria, A., Babic, M., Frank, M.S., Feng, J. and Wang, P., 2023. Genomic autopsy to identify underlying causes of pregnancy loss and perinatal death. Nature Medicine, 29(1), pp.180-189.

- Lebedev, I., 2011. Mosaic aneuploidy in early fetal losses. Cytogenetic and genome research, 133(2-4), pp.169-183.

Новость подготовила

© В.Г. Тамбовцева

19.02.2024