© Коршунова Татьяна Алексеевна, старший научный сотрудник ИБР РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов: эволюция и поведение беспозвоночных животных, молекулярная филогенетика, голожаберные моллюски, нейроэтология, нейробиология, угрожаемые виды.

© Коршунова Татьяна Алексеевна, старший научный сотрудник ИБР РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов: эволюция и поведение беспозвоночных животных, молекулярная филогенетика, голожаберные моллюски, нейроэтология, нейробиология, угрожаемые виды.Термин "криптический (загадочный) вид" появился сравнительно недавно для обозначения трудно различимых морфологически, но хорошо распознаваемых по молекулярным данным видов. В настоящий момент концепция "криптических видов" стала настолько популярной, что появились трудности ее отделения от концепций биологического вида как такового, и некоторые исследователи даже обозначили понятие "криптический вид", как концептуальный или терминологический хаос. Причиной этого с одной стороны послужило возрастание доступности применения молекулярных технологий, а с другой - "трендовость" термина "криптический вид".

Как это не парадоксально звучит, сейчас для отнесения изучаемого биологического объекта к определенному виду, некоторые исследователи предпочитают сначала отсеквенировать гены-маркеры (и найти схожие объекты в общедоступных базах данных, которые изобилуют ошибочными определениями), а потом уже обращают внимание на морфологические особенности. При этом на протяжении нескольких веков описания новых видов составлялись на основе морфологических признаков, без генетического исследования. Для кропотливого изучения внешней и внутренней морфологии требуются специальные знания и опыт, которые, к сожалению, постепенно редуцируются у современных исследователей. Зачастую, даже если такие работы позиционируются как интегративные (объединяющие несколько методов исследования), выводы в них делаются в первую очередь по результатам, полученным на основе молекулярных методик, а морфологические данные представляются в качестве несущественного дополнительного материала. Такой подход привел к тому, что участились публикации, в которых новый для науки вид априори объявляется "криптическим видом", а потом переводится в разряд "псевдокриптического" и т.д., что и приводит к терминологическому хаосу.

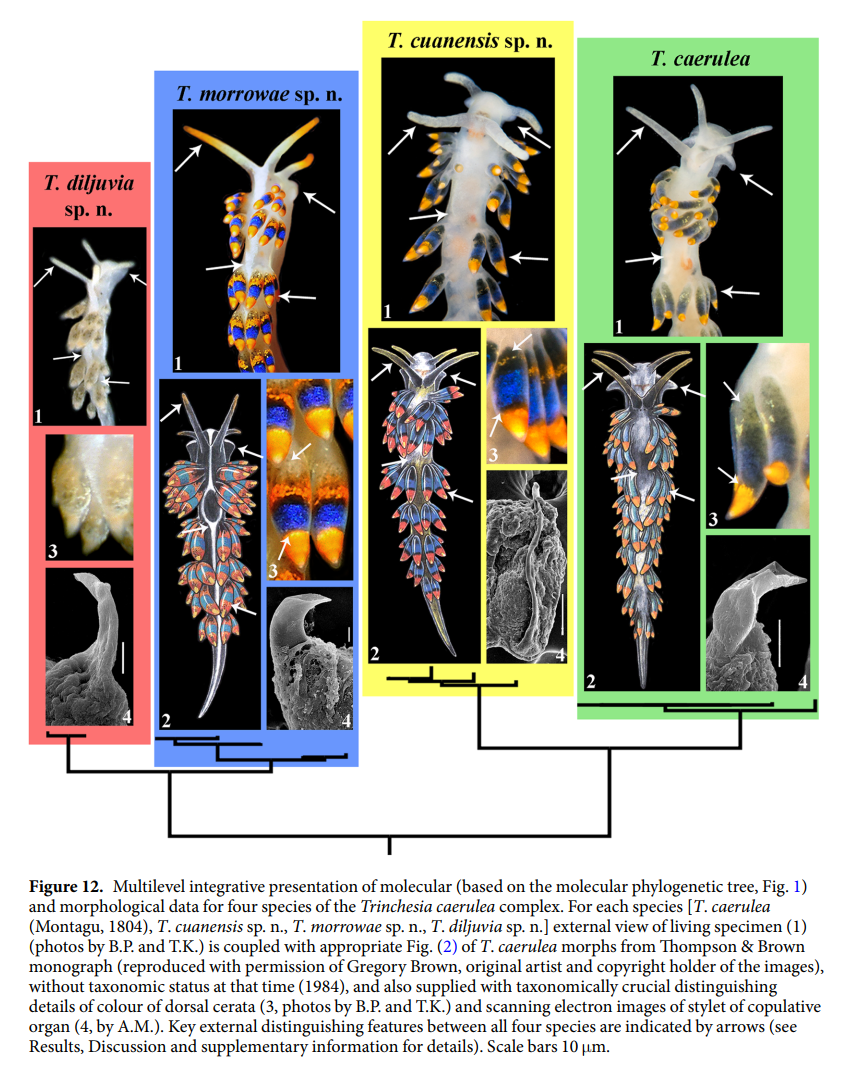

В статье проблема "криптических видов" обсуждается на примере голожаберных моллюсков Trinchesia caerulea (Montagu, 1804), которые широко распространены в европейских водах и были первоначально описаны из Великобритании. Согласно проведенному исследованию, эти моллюски представляют комплекс из нескольких видов, которые надежно различаются по молекулярным данным, но никогда ранее не были разделены таксономически. Тем не менее, некоторые морфологические различия были отмечены ранее (в домолекулярную эпоху), и эти виды можно было назвать "псевдокриптическими" еще до применения молекулярных методик. В статье специально приводятся рисунки британских исследователей (Thompson & Brown, 1984), которые обозначили и проиллюстрировали внешние морфологические различия в комплексе видов Trinchesia, но не выделили новые виды. Новый, более тщательный морфологический анализ, проведенный авторами статьи, выявил весьма заметные различия во внутреннем строении, которые не были отмечены раньше, а результаты их молекулярного исследования только укрепили уверенность в отдельном статусе видов, входящих в этот комплекс. В статье описываются новые для науки виды, которые вместе с Trinchesia caerulea одновременно можно рассматривать и как "криптические", и как "псевдокриптические", и как "не криптические" (обычные). Данный пример подтвердил, что не имеющая четко определенного терминологического обоснования концепция "криптических видов" нуждается в пересмотре.

Абсолютные "двойники" могут быть получены при клонировании организма, но даже в этом случае клоны могут отличаться друг от друга благодаря эпигенетическим механизмам. При этом клонирование автоматически подразумевает идентичность генетической структуры. Обнаружение "двойников" со значительными генетическими различиями свидетельствует о том, что морфологические различия не были замечены в процессе исследования. К сожалению, степень "криптичности" остается субъективной и плохо определяемой мерой. Кроме того, констатация факта, что не существует каких-либо надежно различимых морфологических структур в "криптическом" видовом комплексе предполагает, что все существующие макро- и микроморфологические характеристики организма были изучены исчерпывающим образом. Однако на современном уровне технологий нашего познания ни один из применяемых методов не является безупречным. Проблема различения "криптических" и "не криптических" видов сводится не к отсутствию различимых морфологических признаков, а к отсутствию достаточно мелких дифференцированных единиц в таксономической структуре, которые позволили бы различать виды на более тонком уровне. В данной статье предложен подход, названный "Fine-scale multilevel framework". Для обнаружения нескольких самостоятельных видов внутри комплекса видов, предлагается создать новые морфологические и молекулярные рамки, которые выявляют более мелкие таксономически различимые единицы, чем те, что использовались первоначально. В таксономических группах могут выявляться все более и более мелкие таксономически значимые морфологические и молекулярные конкордантные единицы, благодаря многоуровневому разнообразию в эволюции признаков и иерархической организации жизни. Процесс уменьшения масштаба рамки может быть долгим, пока для определенной таксономической структуры не будут выявлены узко определяемые видовые единицы. Такой подход также позволяет учитывать эпигенетические механизмы, особенности онтогенеза и т.д.

В статье рекомендуется применять более нейтральные термины "cкрытое" или "потенциально не раскрытое" биологическое разнообразие, которое предлагается изучать по следующей схеме: (1) в широкой таксономической структуре выявить потенциальные случаи, когда виды трудно отличить по морфологическим данным; (2) эти сложные случаи исследовать при помощи максимально возможных методов и технологий; (3) традиционные морфологические, молекулярные, онтогенетические, экологические и другие методы следует применять согласованно, основываясь на том, что любые данные в равной степени могут служить первичными источниками для выявления мелких, но таксономически значимых отличий; (4) в результате установления "Fine-scale multilevel framework" в комплексе потенциальных видов должна быть создана дифференцированная таксономическая структура. Следует опираться на "презумпцию наличия морфологических различий" и применять этот подход на каждом уровне таксономического исследования. Обоснование такой презумпции - биологическая невозможность существования двух генетически различных, но морфологически совершенно идентичных видов. Соответственно, в случае, когда невозможно выявить морфологические различия, следует отложить этот нерешенный вопрос для будущих исследований, а не утверждать, что морфологических различий не существует.

В заключение, в работе подчеркивается, что перед лицом исчезновения многих организмов, следует сосредоточиться на изучении биологического разнообразия, нуждающегося в описании и сохранении, а не углубляться в расследование степени "криптичности" вида.

Новость подготовила © Коршунова Татьяна Алексеевна

18.09.2019