© Ким Адамейко, младший научный сотрудник лаборатории биохимии процессов онтогенеза. Научные интересы: биоинформатика, транскриптомика, хроматин, беспозвоночные.

Junior research scientist Laboratory of Biochemistry. Interests: bioinformatics, transcriptomics, chromatin, invertebrates.

© Анна Жураковская, стажёр лаборатории биохимии процессов онтогенеза. Научные интересы: эволюция беспозвоночных, клеточная пластичность, развитие и морфология губок.

Актины – важнейшее семейство структурных белков, необходимых для поддержания формы клеток, работы внутриклеточного транспорта, фагоцитоза и движения клеток эукариот. В недавней статье международный коллектив авторов под руководством Германа Эрлиха, включающий в себя в.н.с. ИБР РАН В.А. Ересковского, показал, как актиновые полимеры участвуют в формировании минеральных элементов скелета (спикул) у древнейших животных — губок.

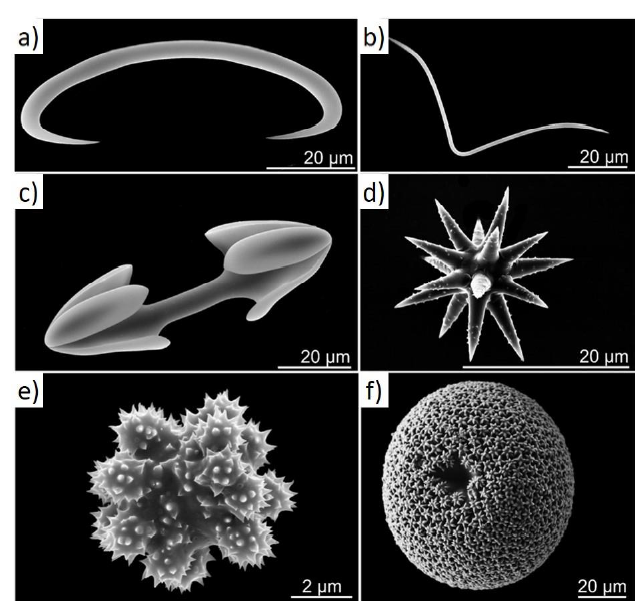

Спикулы придают губке форму, устойчивость и сопротивляемость течению, служат опорой клеткам, не соединенным клеточными контактами, как у более продвинутых животных. Спикулы губок невероятно разнообразны и столь видоспецифичны, что служат важнейшим определительным признаком в систематике этого типа животных (Рис. 1). (Известны и виды губок без спикул, у которых их функцию выполняет органический скелет, образованный белками коллагенами.) До сих пор не было понятно, как именно закладывается пространственная схема спикулы, и что порождает такое многообразие форм и размеров.

Рис. 1. Фотографии разнообразных спикул (микросклер) обыкновенных губок, сделанные сиспользованием СЭМ. (а) Abyssocladia koltuni; (b) Microciona armata; (c) Abyssocladia koltuni; (d) Geodia atlantica; (e) Geodia barretti; (f) Geodia atlantica. (a - c - photos of A. Ereskovsky; d - f – photos of courtesy of P. Cardenas).

Актины в клетках эукариот присутствуют как в виде мономеров (G-актины), так и в виде полимера, филамента (F-актины). Филамент F-актина, образованный из асимметричных молекул G-актина, также асимметричен и при этом постоянно «пересобирается» — к одному из его концов присоединяются новые мономеры, а с другого конца они диссоциируют, — и в некоторых условиях ветвится.

Спикулогенез у губок происходит в специализированных клетках – склероцитах. Сначала формируется так называемый аксиальный филамент, вокруг которого в дальнейшем будет происходить биоминерализация - отложение оксида кремния. В зрелой спикуле губок аксиальный филамент свободно располагается в канале спикулы, может ветвиться и распределяться по ее объему, тогда как другие органические молекулы, вовлечённые в спикулогенез (например, силикатеины, катепсины, коллаген, глассин), плотно зацементированы в кремниевом остове спикулы и не демонстрируют паттерн ветвления.

Предположение о том, что именно актин может составлять основу аксиального филамента, не случайно: ранее было показано, что актиновые филаменты задействованы в формировании кремниевых структур у других организмов. Так, у диатомовых водорослей актиновые филаменты участвуют в построении створок и обнаруживаются в местах интенсивной минерализации. Ингибирование полимеризации актина гаптофитовой водоросли Prymnesium neolepis нарушало формирование у нее кремниевых чешуек. У морских протистов фораминифер при формировании новых камер образуется сеть актиновых филаментов, которая окружает и размечает места будущего отложения кальция, служит матриксом, с которым связываются другие вещества, непосредственно участвующие в минерализации. Авторы обсуждаемой статьи внимательно изучили строение, структуру и состав аксиального филамента спикул нескольких видов стеклянных (Hexactinellida) и обыкновенных (Demospongiae) губок, как морских, так и пресноводных.

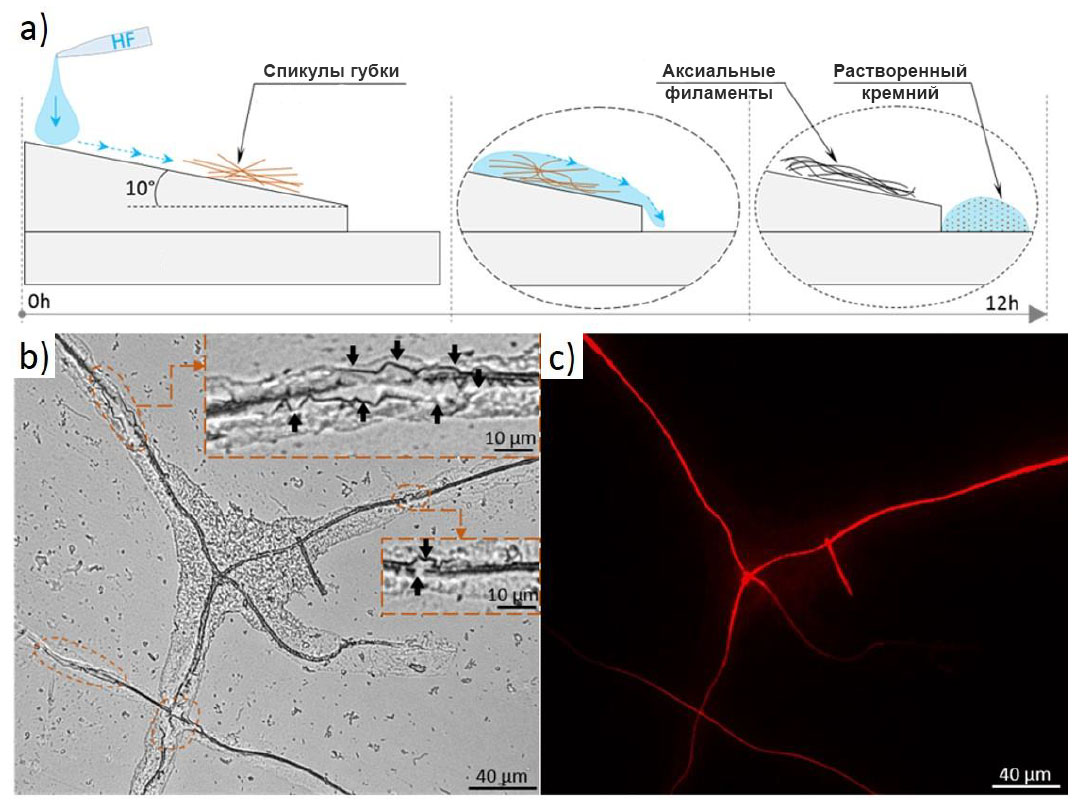

Авторы разработали новый метод, чтобы проанализировать состав аксиальных филаментов: спикулы обрабатывали 10% раствором плавиковой кислоты, которая удаляла весь кремний, но оставляла нетронутым органический матрикс (Рис. 2а). Оставшиеся после обработки и промывки аксиальные филаменты повторяли форму спикул, а окрашивание флуоресцентно меченым фаллоидином, способным специфически связывать молекулы актина, указывало на высокое содержание в спикулах актиновых филаментов (Рис. 2b,с). Дополнительное окрашивание с использованием специфических антител к β-актину подтвердило данный вывод. С помощью методов масс-спектрометрии авторы статьи также доказали присутствие актина в аксиальных филаментах и смогли идентифицировать последовательности некоторых отдельных актинов с покрытием 13-56.4%. У пресноводной губки Spongilla lacustris была показана колокализация актиновых филаментов с силикатеинами – белками, которые играют важнейшую роль в биоминерализации. Это наблюдение указывает на то, что актин является «каркасом», вокруг которого выстраиваются мономеры силикатеинов, запускающие в дальнейшем процесс отложения оксида кремния. Авторы также применили методы трансмиссионной микроскопии высокого разрешения и рамановскую спектроскопию для анализа формы и структуры аксиального филамента. На ультратонких срезах филаментов четко прослеживаются паттерны строения и архитектура, типичные для F-актинов других животных.

Рис. 2.(а) Схема основных этапов очищения аксиального филамента от неорганических веществ; (b) Изображение очищенного филамента, полученное с помощью световой микроскопии (остатки кремния указаны стрелками); (c) Изображение аксиального филамента, окрашенного фаллоидином, полученное с помощью световой микроскопии.

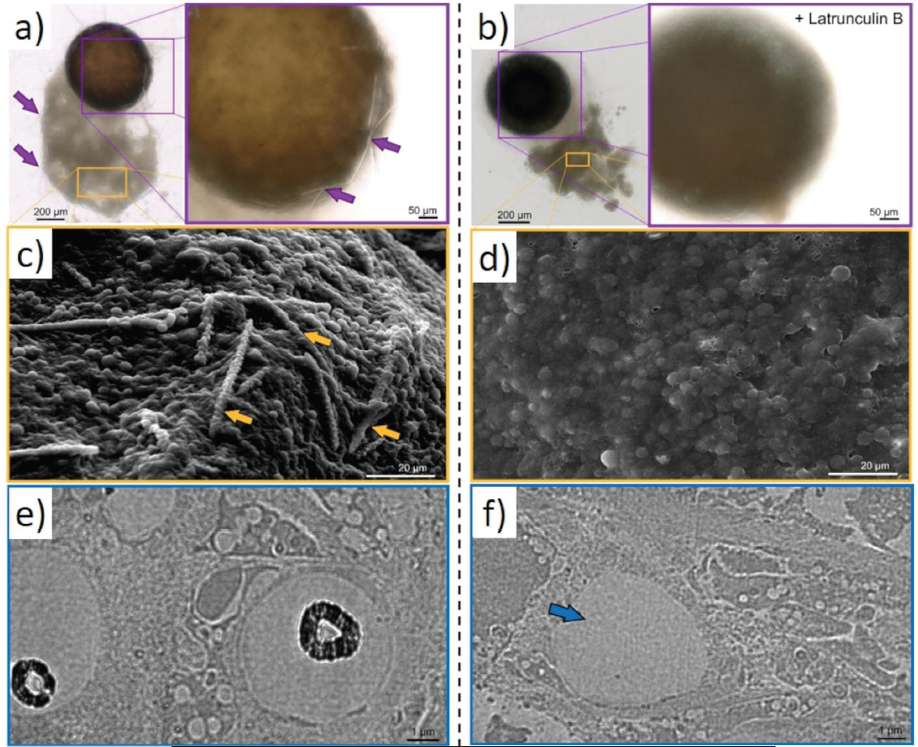

Результаты, полученные различными методами, не оставляют сомнений по поводу состава аксиальных филаментов. Но как они работают и какую функцию выполняют, как они оказываются в полости спикулы незакрепленными в её минерализованном веществе? Чтобы ответить на эти вопросы, авторы наблюдали спикулогенез в присутствии ингибиторов полимеризации актиновых филаментов. Был выбран лантрункулин Б – ингибитор, изначально выделенный из губок, и связывающий G-актин, что приводит к замедленному росту и деполимеризации F-актина, но при этом не останавливает жизненно важные процессы в клетке. В своих экспериментах авторы статьи аккуратно подобрали концентрацию ингибитора, опираясь на эксперименты с замедлением биоминерализации у гаптофитовых водорослей. Обработанные таким образом геммулы (покоящаяся стадия губки) росли и развивались, но не формировали спикул, а на ультратонких срезах склероциты оказались пустыми (Рис. 3).

Рис. 3. Ингибирование спикулогенеза лантрункулином Б. а), с) Губка, растущая в среде без ингибитора, стрелками обозначены спикулы; е) спикула внутри склероцита губки, растущей в среде без ингибитора; b), d) Губка, растущая в среде с добавлением ингибитора, спикулы отсутствуют; f) Отсутствие спикул в губке, растущей в среде с добавлением ингибитора.

По всей видимости, построенный из актина аксиальный филамент играет ключевую роль в спикулогенезе: он «очерчивает» область, вокруг которой должна происходить минерализация, а его способность удлиняться и ветвиться обуславливает разнообразие форм и размеров спикул губок. При этом, молекулы актина, не имеющие гидроксипролиновых остатков, необходимых для присоединения кремниевой кислоты, служат лишь площадкой для других веществ, которые непосредственно запускают процесс биоминерализации.

Новость подготовили ©Ким Адамейко и Анна Жураковская

18.04.2022