Комментарий к статье Wiemann J., Yang T.-R., Norell M. Dinosaur egg colour had a single evolutionary origin. Nature. 2018. 563:555-558.

© Зиневич Людмила Сергеевна, научный сотрудник, кандидат биологических наук.

Область научных интересов: популяционная и эволюционная генетика, экология, орнитология, угрожаемые виды, медицинская генетика, физиология человека и животных.

© Зиневич Людмила Сергеевна, научный сотрудник, кандидат биологических наук.

Область научных интересов: популяционная и эволюционная генетика, экология, орнитология, угрожаемые виды, медицинская генетика, физиология человека и животных.

Несмотря на то, что «золотым стандартом» для эволюционистов в настоящее время стали молекулярно-генетические методы исследований, отдельные группы ученых по-прежнему заняты разработкой альтернативных или дополнительных методик для анализа эволюции количественных и качественных признаков. Существует немало вопросов, на которые анализ ДНК может дать ответ лишь опосредованно, а в некоторых случаях провести его не представляется возможным. Примером подобной работы явилась опубликованная в ноябре 2018 года в журнале Nature статья Ясмины Вейманн и ее американских и немецких коллег об эволюции окраски яиц у яйцекладущих позвоночных.

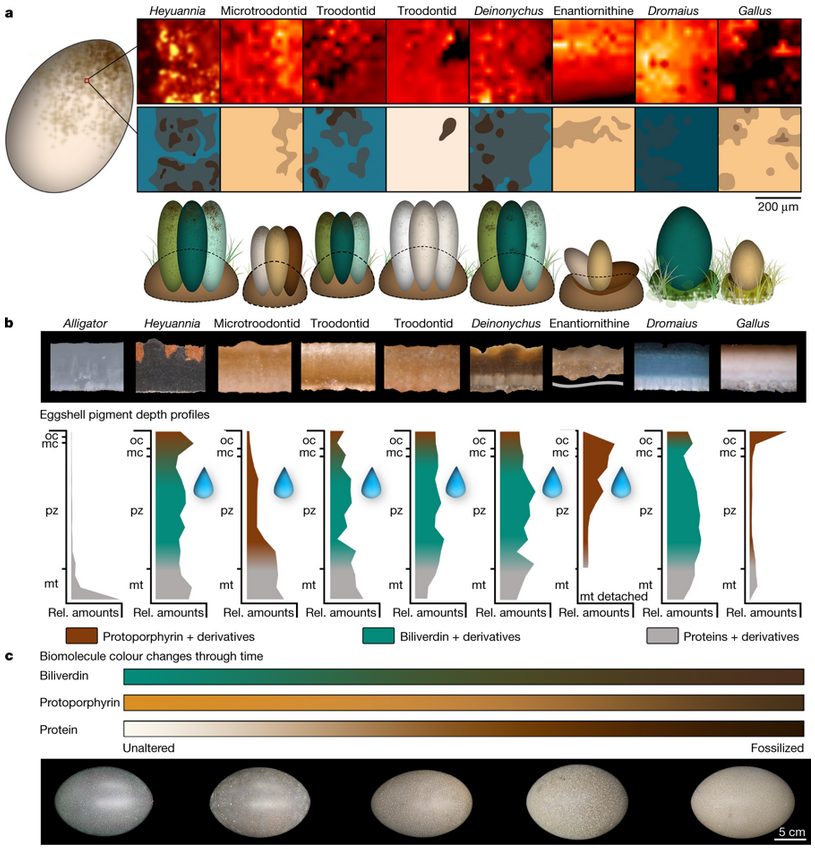

У птиц маскировочная окраска яиц характерна для гнезд открытого типа, расположенных, в первую очередь, на земле, как у куликов и чаек. Большинство ныне живущих рептилий закапывают яйца, маскируя их и обеспечивая нужный режим температуры и влажности для их развития. Поэтому длительное время считалось, что разнообразная окраска птичьих яиц – специфическое «изобретение» птиц, в то время как яйцекладущие динозавры имели однотонные белые яйца. При кажущейся малой значимости проблемы, этот вопрос имеет принципиальное значение в исследовании поведения вымерших групп животных, поскольку окрашивание яиц напрямую связано с репродуктивным поведением и стратегией размножения, в первую очередь, со стереотипом гнездования. Следует отметить, что к настоящему времени накоплено довольно значительное количество данных, позволяющих идентифицировать видовую принадлежность динозавров по остаткам яиц в окаменелостях. При этом, разумеется, окраска яиц не визуализируется. В своей предыдущей работе Ясмина Вейманн сумела выявить в окаменелых остатках яиц овирапторов продукты распада пигментов – красно-коричневого фотопорфирина и зелено-голубого биливердина, которые могут дать в сумме всю гамму окраски яиц. В ископаемых остатках активные группы данных пигментов сохраняются и могут быть выявлены спектроскопическим анализом. При этом другие белки при фоссилизации превращаются за счет кросс-сшивок в полимеры, богатые пирольными, пиримидиновыми и имидазольными группами (так называемые protein fossilization products, PFPs). Разработанная авторами методика микроспектроскопии высокого разрешения на основе рамановской спектроскопии (спектроскопии комбинационного рассеяния) включает чрезвычайно важный шаг по отсеиванию артефактных полос в рамановском спектре, которые связаны не с группами пигментов, а с остатками других белков (см. Рис.). С помощью этой методики авторы проанализировали окраску яиц 19 видов динозавров. Контролем выступали яйца домашней курицы и аллигатора. Было показано, что в группе Eumaniraptora, к которой относятся и современные птицы, окрашивание яиц возникло задолго до появления предков птиц и было довольно разнообразным – от окрашивания только за счет биливердина или фотопорфирина до сочетания этих пигментов. Особенности залегания пигментов в скорлупе также были идентичны таковым у современных птиц, что доказывает, что птицы унаследовали окраску яиц от динозавров данной группы, а не приобрели ее вторично в ходе эволюции. Авторы исследования считают, что окраска яиц коэволюционировала в группе Eumaniraptora с гнездованием в открытых гнездах, и окрашивание яиц могло иметь как функцию маскировки, так и защиты от гнездовых паразитов. Исследование филогенеза фенотипических признаков даже без выявления их генетических основ по-прежнему может существенно расширить наши представления о биологии и эволюции видов, как ныне существующих, так и вымерших.

(Рис.) Реконструкция окраски яиц:

а – картирование пигментов на поверхности скорлупы и моделирование маскировочного эффекта окраски;

b – вертикальное распределение пигментов в скорлупе аллигатора A. mississipiensis и видов, представленных в п. a.;

c – изменение окраски пигментов и образование PFPs в процессе формирования ископаемых остатков.

Новость подготовила © Зиневич Л.С.

19.12.2018