© Захарова Людмила Алексеевна

доктор биологических наук, профессор, г.н.с. лаборатории клеточных и молекулярных основ гистогенеза.

Область научных интересов: клеточные и молекулярные механизмы взаимодействия нейроэндокринной и иммунной систем в онтогенезе.

© Захарова Людмила Алексеевна

доктор биологических наук, профессор, г.н.с. лаборатории клеточных и молекулярных основ гистогенеза.

Область научных интересов: клеточные и молекулярные механизмы взаимодействия нейроэндокринной и иммунной систем в онтогенезе.

Беременность млекопитающих и человека включает физиологические и психические процессы адаптации, подготавливающие женский организм к вынашиванию плода и кормлению новорожденного. При этом развиваются долгосрочные изменения структуры мозга, которые позволяют отличать рожавшую женщину от нерожавшей.

Пластичность мозга реализуется при малой изменчивости числа нейронов в нем на протяжении всей жизни (Sercarz et al, 2004). Однако при беременности их количество меняется. Эти изменения контролируются половыми стероидами, содержание которых резко возрастает. В экспериментах на животных у рожавших самок были выявлены различные, длительно текущие изменения структуры мозга, генной экспрессии и поведенческих реакций по сравнению с нерожавшими самками (Hillerer et al., 2014). До недавнего времени данные о подобных изменениях у беременных женщин были единичны.

Так, в 1909 г у умершей беременной женщины было обнаружено увеличение размера гипофиза, подтвержденное в дальнейших исследованиях изменением его структуры (Gonzalez et al., 1988). Впоследствии, помимо размера гипофиза у здоровых беременных женщин были описаны размеры головного мозга и его желудочков, которые служили контролем для пациенток с преэклампсией – тяжелом осложнении на поздней стадии беременности (Oatridge et al., 2002).

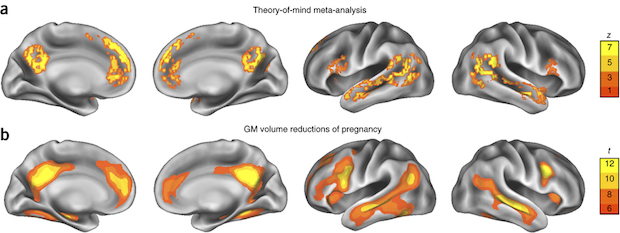

В 2017 г. Hoekzema Е. с соавторами впервые показали, что беременность ассоциируется с выраженным и длительно текущим уменьшением объема серого вещества мозга, выявленным с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Наблюдаемые изменения происходят симметрично в областях, вовлеченных в социальные процессы, связанные с поведением матери и ребенка после его рождения: преимущественно, в передней и задней областях кортикальной средней линии, в латеральной височной доле и префронтальной коре. Высокий уровень согласованности этих изменений в данных областях был подтвержден мета-анализом исследований функциональной визуализации мозга, предложенным Schurz с соавторами (Schurz et al., 2014).

По мнению авторов статьи (Hoekzema et al., 2017), изменения, происходящие в сером веществе мозга, имеют сходство с «сетевой теорией разума», называемой также «понимание чужого сознания», - способностью воспринимать поведение, мотивации, эмоции, мысли другого существа. Способность матери точно комментировать психические состояния и процессы своего ребенка важно для адекватной привязанности родителей и младенцев, а также для развития собственных социальных когнитивных функций ребенка. Авторы предполагают, что изменения размера серого вещества мозга при беременности обеспечивают адаптационные процессы, связанные с материнством и являются показателем послеродовой привязанности или враждебности матери к ребенку.

Современными исследованиями доказано, что глиальные клетки обмениваются сигналами о нейронной активности, как между собой, так и с нейронами. Ныне глие отводится важная роль в обеспечении многообразных метаболических процессов в нервной ткани, в формировании миелиновой оболочки, в восстановлении нервной ткани после травм и инфекций, а также в процессах долговременной памяти и обучения.

Рис. 1. Области мозга, отвечающие за социальные навыки (a) и области мозга, уменьшившиеся в объеме после беременности (b)

Рис. 1. Области мозга, отвечающие за социальные навыки (a) и области мозга, уменьшившиеся в объеме после беременности (b)

С помощью МРТ в сером веществе головного мозга женщин с послеродовыми психозами были выявлены также изменения, характерные для шизофрении и маниакально-депрессивного психоза, развивающиеся в течение первых 6 недель после родов (Fusté et al., 2017). При этом группу риска составляли женщины, у которых еще до беременности наблюдали шизоидное расстройство личности, либо маниакально-депрессивный психоз (25-50 %), или подобные психозы были выявлены у членов семьи (50-70%). Авторами было показано, что у женщин с развившимся послеродовым психозом уменьшены объемы передней поясной, верхней височной и парагиппокампальной (продольной) извилин по сравнению с женщинами с неразвившимися расстройствами, но входящими в группу риска.

Предполагается, что некоторые из этих изменений специфичны для определенного типа психоза. Так, при шизофрении и других неаффективных психозах наблюдается уменьшение объема мозга во фронтальной, лимбической и неокортикальной, включая гиппокамп и верхнюю височную извилину, областях, а также увеличение объема желудочков (Ellison-Wright, & Bullmore, 2010). При маниакально-депрессивном психозе объемы паралимбической области и передней поясной коры, ответственных за эмоциональные процессы, меньше, чем при шизофрении (Wise et al., 2016). Высказывается мнение, что выявленные нарушения могут служить диагностическим признаком этих психозов. Более того, у детей от женщин с шизофренией были уменьшены объемы теменной и затылочной долей коры по сравнению с потомством от здоровых матерей, а также уменьшен объем затылочной доли по сравнению с детьми от матерей с маниакально-депрессивном психозом (Sugranyes, G. et al., 2016).

Однако по мнению М. Fusté с соав. (2017), диагностическая сущность послеродовых психозов остается неясной из-за наличия полиморфизма клинических симптомов, разнообразных факторов риска и внезапно возникающих приступов, связанных с гормональным дисбалансом. Неясно также как долго остаются наблюдаемые нарушения мозга после родов. Тем не менее, авторы считают, что выявление нарушений, характеризующих послеродовые психозы, может помочь идентифицировать женщин с риском их развития после родов.

Новость подготовила © 2018 Захарова Л.А.

15.03.2018