© Варвара Евгеньевна Дьяконова,

© Варвара Евгеньевна Дьяконова,ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук, профессор РАН. Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

Юбилейный форум, отметивший 20-летие Федерации европейских нейронаучных обществ (FENS), состоялся в июле в Берлине и собрал рекордные 7000 участников. Российская нейронаука была представлена 120 учеными. С каждым новым форумом, проходящим раз в 2 года, FENS выглядит моложе: на этот раз подавляющее большинство участников было представлено молодыми учеными. В этом, несомненно, заслуга организаторов, привлекающих заметные средства на финансовую поддержку молодежи.

Коротко остановлюсь на отдельных запомнившихся докладах и темах.

– Нас скоро всех посчитают? «Смартфонный психиатр» Томас Роланд Инсел (Tom Insel) о цифровом фенотипировании состояний души.

Томас Инсел – американский невролог и психиатр, возглавлявший Национальный институт психического здоровья с 2002 года по ноябрь 2015 года, за свои последние достижения в психиатрии прозван «смартфонным психиатром». Инсел открыл цикл пленарных лекций словами: «мы многого достигли в нейронауке, а количество суицидов не снижается». Изначально идея отслеживать состояние человека по тому, как он общается с собственным телефоном, была вызвана необходимостью контролировать психику депрессивных больных, причем постоянно и в естественной обстановке. Использовали не смысловые, а всего лишь физические характеристики общения человека со смартфоном, такие как скорость набора текста, частота стираний, характер касания экрана, частота разных действий в лентах новостей: прокручивание, переход к развернутой версии, задержка, комментирование, лайки. Выявленные коэффициенты корреляций разных совокупностей таких показателей с депрессией, когнитивной активностью, психозом, влюбленностью и т.д., и т.п. оказались пугающе высокими -– 0.75, а иногда и 0.8. Это показывает, что смартфонное фенотипирование работает и может быть использовано как инструмент постоянного контроля психического и когнитивного состояния человека. Пока предполагается, что этот инструмент, оставаясь в руках исследователей и врачей, будет применяется только на больных и с их согласия. Однако, по понятным причинам, семитысячная аудитория была скорее взволнована возможностью потенциального тотального контроля за состоянием отдельного человека и общества, чем обрадована перспективой снизить суицидальные риски депрессивных больных. Открыт очередной ящик Пандоры? Посмотрим.

– Паола Арлотта (Paola Arlotta) вырастила из ИП клеток человека органоид, состоящий из нейронов коры головного мозга, до уровня, соответствующего возрасту семимесячного эмбриона

Еще одним выступлением, вызывающим одновременно технологическое восхищение и глубинный этический страх, стала лекция Паолы Арлотты из Гарвардского института исследований стволовых клеток: Development, reprogramming and modeling of the central nervous system: From the embryo to human brain organoids. https://hsci.harvard.edu/people/paola-arlotta-phd.

Впечатляют достижения ее группы: долговременное (до 7 месяцев) культуральное развитие органоидов коры, полученных из взрослых клеток человека с индуцированной плюрипотентностью (ИП); появление в таких органоидах всех известных типов нейронов коры, соответствующих 7 месячным эмбрионам; установление характерных связей; воспроизводимость органоида по клеточному составу и архитектуре от эксперимента к эксперименту. Отсутствие воспроизводимости в органоидах, выращенных из ИП клеток, до настоящего момента было одной из главных помех для их использования в заявленных экспериментальных целях. Большая часть доложенных результатов еще только в печати. Ждем!

– Нейробласты ищут свою нишу, Горд Фишелл (Gord Fishell, Harvard medical school)

Программа, случайность, ниша. Три главные идеи биологии развития. Уже накоплены экспериментальные доказательства в пользу всех трех представлений, а основные вопросы приобрели количественный и конкретный характер. В каком соотношении работают эти три принципа, как меняется их участие в развитии конкретной линии клеток? В истории биологии развития можно проследить изменение исследовательского интереса к этим принципам. Независимое от окружения разворачивание внутренней программы развития в какой-то момент уступило позиции нишевой концепции, в которой судьба клетки полностью определялась тем клеточным, химическим и механическим окружением, в которое она попала. В последние годы интерес сместился в сторону случайности и «шума», позволяющих генерировать разнообразие клеточных и даже организменных фенотипов при прочих равных условиях. В этой концепции ниша только повышает вероятность развития в определенном направлении. В симпозиуме Developmental logic underlying the functional diversity of cortical interneurons, организованным Gord Fishell, обсуждались последние достижении в понимании механизмов формирования разных клеточных фенотипов коры с использованием транскриптомов отдельных клеток. В работе симпозиума наметился возврат к идеям внутренней программы развития. В частности было показано, что ранее считавшиеся одинаковыми предшественники ГАМК-эргических нейронов (случайно мигрирующие в разные отделы коры и приобретающие на месте различную дифференциацию благодаря действию местной ниши), на самом деле различны, и эти различия определяют их выбор направления миграции. Найдя свою нишу, нейробласт претерпевает дальнейший тюннинг, переходя под ее воздействием к следующему этапу разворачивания внутренней программы.

– Индивидуальные различия в развитии сенсорной системы определяют устойчивые индивидуальные поведенческие фенотипы. The I in vision, Bassen Hassan, ICM, Brain Development, Paris, France

Беспозвоночные, похоже, получат пальму первенства в исследованиях механизмов формирования индивидуальности. Примерно полгода назад вышла блестящая работа Корнелии Баргманн на C. elegance, приоткрывшая занавес над молекулярными и модуляторными механизмами формирования индивидуальных поведенческих различий при одинаковом генотипе и условиях развития. Эта тема получила развитие на дрозофиле в докладе «The I in vision”. Группа, под управлением B. Hassan, описала устойчивые различия в поведенческом выборе (индивидуальные поведенческие фенотипы) у мух с одинаковой генетикой. Найдена корреляция этих поведенческих различий с ветвлением дендритов определенной группы зрительных сенсорных нейронов. Оптогенетическое выключение этих нейронов, действительно, привело к единообразию в выборе. Предполагается, что индивидуальные морфологические различия в архитектуре отростков нейронов – результат чистой стохастики, развитийного шума, формирующего разнообразие при одинаковой генетике и сходных условиях развития.

– Прогнозируемое прогнозирование

Рост популярности идеи «нервная система как инструмент прогноза», действительно, прогнозируем. Несколько пленарных лекций и специальных симпозиумов были посвящены этим идеям. Объекты исследования -– человек, мыши, мухи, моллюски и компьютерные модели. Даже классические схемы ассоциативного обучения (условного рефлекса) дополнены звеньями прогноза и обратной связью «ошибки прогнозирования». Так, Marta Zlatic (Howard Hughes Medical Institute), лауреат премии Эрика Кэндела, отказалась от первоначально заявленной темы в пользу изложения неопубликованных результатов по поиску нейронов ошибки прогнозирования у дрозофилы в модели ассоциативного обучения. Марте и ее коллегам удалось идентифицировать новые группы нейронов, которые подходят на роль датчиков ошибки прогнозирования, определить их молекулярные метки. С использованием современных методов оптического подавления или активации удалось показать зависимость поведения от их активности.

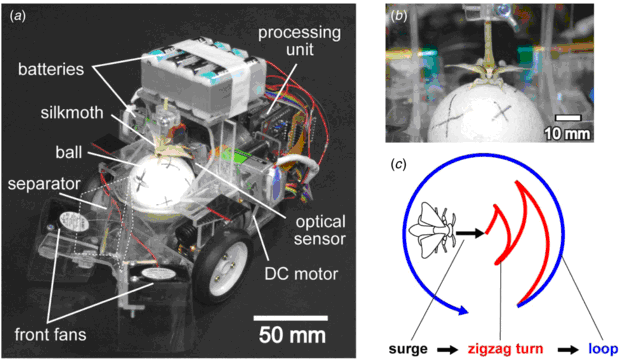

– Инсектомобили, шелкопряд подкатывают к самке на авто. The insect-driven hybrid robot bridges the gap between biological and artificial systems, Noriysu Ando, The University of Tokyo, Research Center for Advanced Science and Technology, Tokyo, Japan

И в завершение вот такие инсектомобили от японских коллег. Стимулом к движению служит феромон самки шелкопряда. Самец помещается на легкий пинпонговый шар с разметкой, движения которой считывает компьютер, и либо переводит на систему колес в соответствии с направлением движения насекомого, либо использует ту или иную заложенную исследователем программу преобразования движений шарика в движение автомобиля. В перспективе эта модель должна помочь разобраться в стратегии поиска полового партнера и способности насекомого учиться управлению, например, идти влево для того, чтобы двигаться вперед.

Новость подготовила © 2018 Дьяконова В.Е.

14.09.2018