© Минин Андрей Александрович

кбн, заведующий лабораторией экспериментальной эмбриологии.

© Минин Андрей Александрович

кбн, заведующий лабораторией экспериментальной эмбриологии.

Область научных интересов: молекулярная биология раннего развития.

Ооциты млекопитающих – единственные клетки, из которых может образоваться зародыш при нормальном развитии. Количество ооцитов у млекопитающих, формирующихся в гонадах женских особей на ранних этапах развития и в дальнейшем созревающих, ограничено. Именно поэтому ооциты оказываются лимитирующим компонентом во многих генетических, биотехнологических и репродуктивных процедурах при проведении экспериментальных и практических работ. Развитие технологий, использующих эмбриональные стволовые клетки, поставило вопрос получения нормальных ооцитов млекопитающих из этих или других типов клеток, однако до сих пор успехи таких экспериментов очень ограниченные. Главной проблемой на сегодняшний день оказывается недостаточность знаний о процессах, происходящих на раннем этапе формирования ооцитов, происходящих в эмбриональных гонадах млекопитающих.

Обсуждаемая работа посвящена именно этой проблеме.

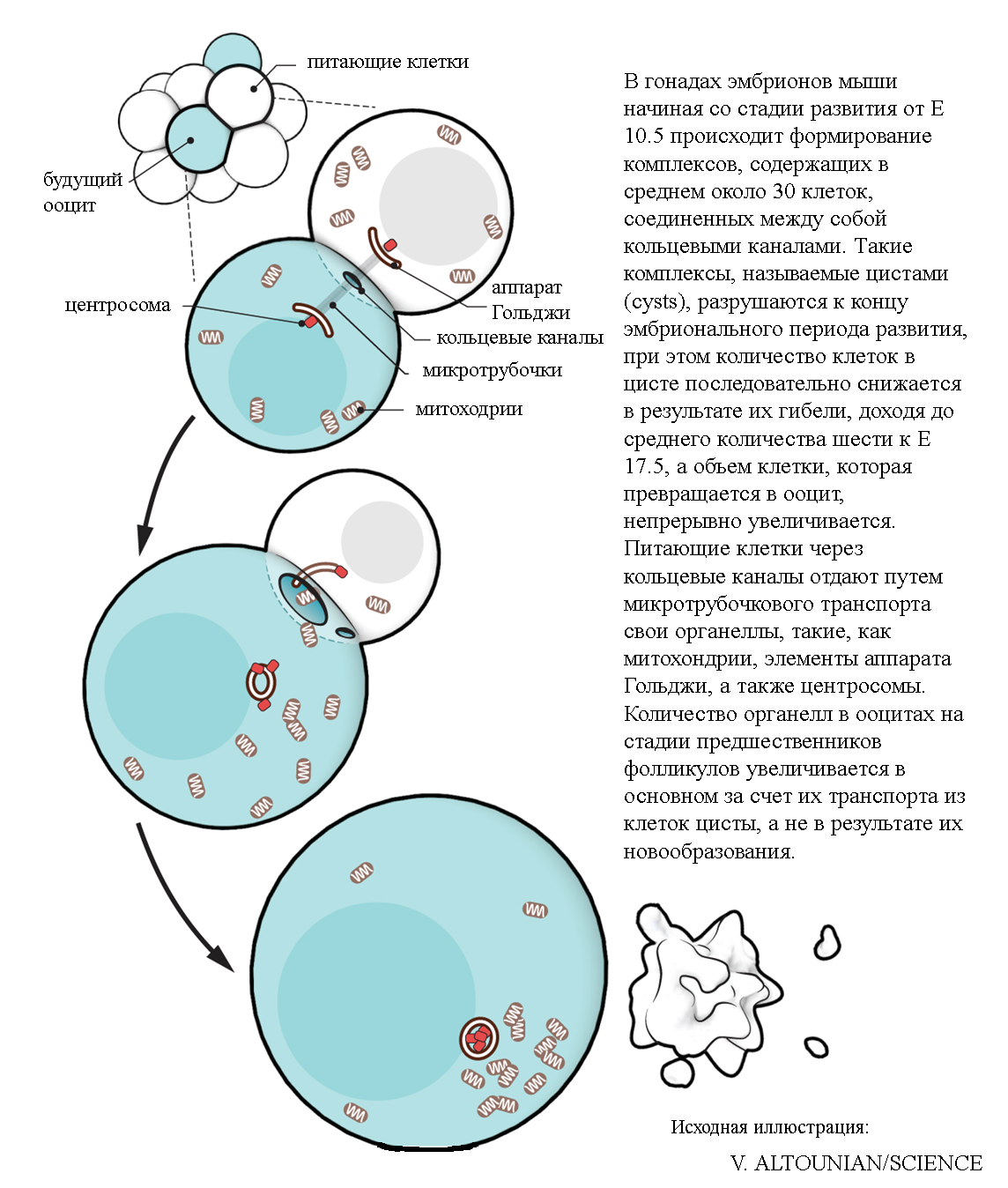

Наиболее полные представления об оогенезе получены в исследованиях, проводившихся на Drosophila и некоторых других беспозвоночных, а также низших позвоночных. Важным экспериментальным наблюдением у Drosophila является обнаруженное у клеток – предшественников ооцитов образование структур, называемых кольцевые каналы (ring canals) между 16 клетками, образующимися в результате последовательных четырех митозов в гонаде из клеток зародышевой линии (germ cells). Через эти кольцевые каналы осуществляется транспорт по микротрубочкам органелл из 15 питающих клеток (nurse cells) в одну из клеток, которая станет ооцитом, а питающие клетки в результате гибнут в процессе атипичной программируемой гибели.

Авторам рассматриваемой работы удалось показать, что в гонадах эмбрионов мыши начиная со стадии развития от Е10.5 происходит формирование комплексов, содержащих в среднем около 30 клеток, соединенных между собой кольцевыми каналами. Такие комплексы, называемые цистами (cysts), разрушаются к концу эмбрионального периода развития, при этом количество клеток в цисте последовательно снижается в результате их гибели, доходя до среднего количества шести к Е17.5, а объем клетки, которая превращается в ооцит, непрерывно увеличивается. Питающие клетки через кольцевые каналы отдают путем микротрубочкового транспорта свои органеллы, такие, как митохондрии, элементы аппарата Гольджи, а также центросомы. Количество органелл в ооцитах на стадии предшественников фолликулов увеличивается в основном за счет их транспорта из клеток цисты, а не в результате их новообразования. Разрушение цист и формирование предшественников фолликулов осуществляется не только за счет работы кольцевых каналов, но и в результате формирования крупных цитоплазматических мостиков между ооцитом и питающими клетками цист на стадиях от Е17.5 до Р4, на этом этапе объем ооцита продолжает увеличиваться несмотря на реорганизацию кольцевых каналов. Вероятно, именно этим объясняется фертильность мышей, нокаутированных по белку TEX14, необходимому для формирования кольцевых каналов.

Важнейшим выводом обсуждаемой работы является хорошо аргументированное утверждение, что нормальный ооцит млекопитающих не является результатом дифференцировки единственного клеточного предшественника, а образуется благодаря сложному непосредственному взаимодействию многих клеток, сопровождающемуся обменом клеточного материала.

|

Новость подготовил © 2016 Минин А.A.