© Михайлов Виктор Сергеевич, доктор биологических наук, профессор. Главный научный сотрудник ИБР РАН. Область научных интересов: биология развития, физико-химическая биология.

© Михайлов Виктор Сергеевич, доктор биологических наук, профессор. Главный научный сотрудник ИБР РАН. Область научных интересов: биология развития, физико-химическая биология.

Центральная догма молекулярной биологии постулирует, что носителем генетической информации являются нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) и ее реализация происходит путем переноса информации от ДНК к РНК и далее на белок. Наследование признаков в потомстве подчиняется законам Менделя за исключением наследования генома митохондрий, которое проходит по материнской линии. Роль белков как наследственных факторов долгое время игнорировалась.

Ситуация изменилась с открытием инфекционных белков - прионов, способных вызывать наследуемые фенотипические изменения без участия нуклеиновых кислот. Однако число таких белков невелико (около десятка) и механизм их действия довольно специфичен. Прионы формируют в цитоплазме клеток агрегаты типа амилоидов при участии шаперонов (HSP104 в клетках дрожжей) и наследуются как доминантные генетические факторы по цитоплазматическому (неменделевскому) типу. Хотя число прионов невелико, они оказались ответственны за серьезные нейропатологии, сопутствующие старению млекопитающих. Открытие прионов, отмеченное нобелевской премией, бросило тень на центральную догму биологии, но не привело к изменению представлений о центральной роли нуклеиновых кислот в эволюционном процессе. Участие белков в наследовании признаков по-прежнему серьезно не рассматривалось.

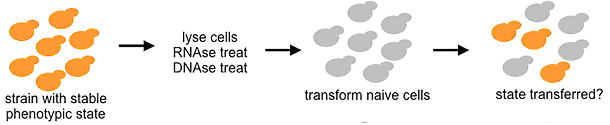

Недавно интернациональный коллектив ученых опубликовал работу, показывающую что «белковое наследование» связано не только с прионами и может иметь значительно большее значение в эволюции эукариот, чем предполагалось ранее (Chakrabortee et al., 2016. Cell 167, 1-13). В клетках дрожжей S. cerevisiae было обнаружено около 50 белков, которые выступают в качестве эпигенетических факторов и наследуются по неменделеевскому типу. Лишь небольшую группу из этих факторов составляют известные и новые прионы. Основная группа факторов действует как растворимые белки без формирования амилоидных фибрилл и без участия шаперона HSP104. В эту группу входят транскрипционные факторы, ДНК- и РНК-связывающие белки, характерной особенностью которых является наличие протяженных деструктурированных (disordered) доменов. Клеточными факторами, обеспечивающими реализацию «белковой памяти», являются шапероны HSP70, HSP90 и возможно другие факторы поддержания гомеостаза. «Белки памяти» консервативны в эволюции и имеются у многоклеточных организмов, включая млекопитающих и человека. Они превосходят по «инфекционности» типичные прионы на порядок и вызывают фенотипические изменения при значительно меньших концентрациях. Функция большинства «белков памяти» связана с адаптацией к изменяющимся условиям среды. В отличие от патогенной активности большинства прионов, растворимые «белки памяти» способствуют выживанию клеток и могут выполнять позитивную роль в эволюции. Наследуемый через белки фенотипический статус может спонтанно возникать или исчезать в эволюции без какого-либо изменения уровня экспрессии соответствующих генов.

Открытие многочисленной группы белков, выступающих в качестве генетических элементов и обеспечивающих «белковое наследование», естественно не отменяет центральную догму молекулярной биологии, но указывает на природу носителей эпигенетической наследственности и раскрывает новые важные механизмы адаптационных процессов в эволюции. Как отмечают авторы, открытая ими группа «белков памяти» может быть вершиной айсберга, и роль белкового наследования в эволюции эукариот может значительно превосходить наши сегодняшние ожидания.

|

Новость подготовил © 14.03.2017 Михайлов В.С.