Single-cell протеомика эмбрионов человека выявила критические периоды, связанные с включением зиготического генома

Источник новости: Dang, Y., Zhu, L., Yuan, P. et al.

Functional profiling of stage-specific proteome and translational transition across human pre-implantation embryo development at a single-cell resolution. Cell Discov 9, 10 (2023).

https://doi.org/10.1038/s41421-022-00491-2

https://doi.org/10.1038/s41421-022-00491-2

© Никишин Денис Александрович, к.б.н.

доцент кафедры эмбриологии МГУ им. М.В. Ломоносова, с.н.с. лаборатории проблем регенерации (группа эмбриофизиологии) ИБР РАН.

Область научных интересов: раннее эмбриональное развитие, оогенез, нейробиология развития.

© Ткаченко Мария Дмитриевна, магистр кафедры эмбриологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Область научных интересов: раннее эмбриональное развитие, оогенез.

С развитием технологий в руках ученых оказываются все более изощренные инструменты исследования, которые могут позволить преодолеть методологические трудности и совершить принципиально новые открытия и научные прорывы. Однако на первом этапе, как правило, результаты, получаемые с помощью новых методов, ограничиваются подтверждением уже известных положений, хотя и с более высоким разрешением. Это мы видим в сообщении китайских ученых, которым удалось проанализировать протеомы доимплантационных эмбрионов человека на уровне единичных клеток.

Технология секвенирования РНК одиночных клеток за последние годы получила широкое распространение. С помощью этого подхода уже описана эпигенетическая и транскрипционная регуляция развития человека на доимплантационных стадиях. Однако полноценное описание биологических процессов невозможно без анализа на уровне белка. Для анализа традиционным методом масс-спектрометрии ранний эмбрион млекопитающего слишком мал. В ходе доимплантационного развития человека размер клеток уменьшается от 120 мкм (зигота) до 15 мкм (клетки бластоцисты), а вместе с тем уменьшается и количество белков (от 100 нг до 100 пг на клетку). А протеомный анализ на уровне единичных клеток провести крайне непросто, ведь в отличие от нуклеиновых кислот, малые количества пептидных последовательностей невозможно амплифицировать.

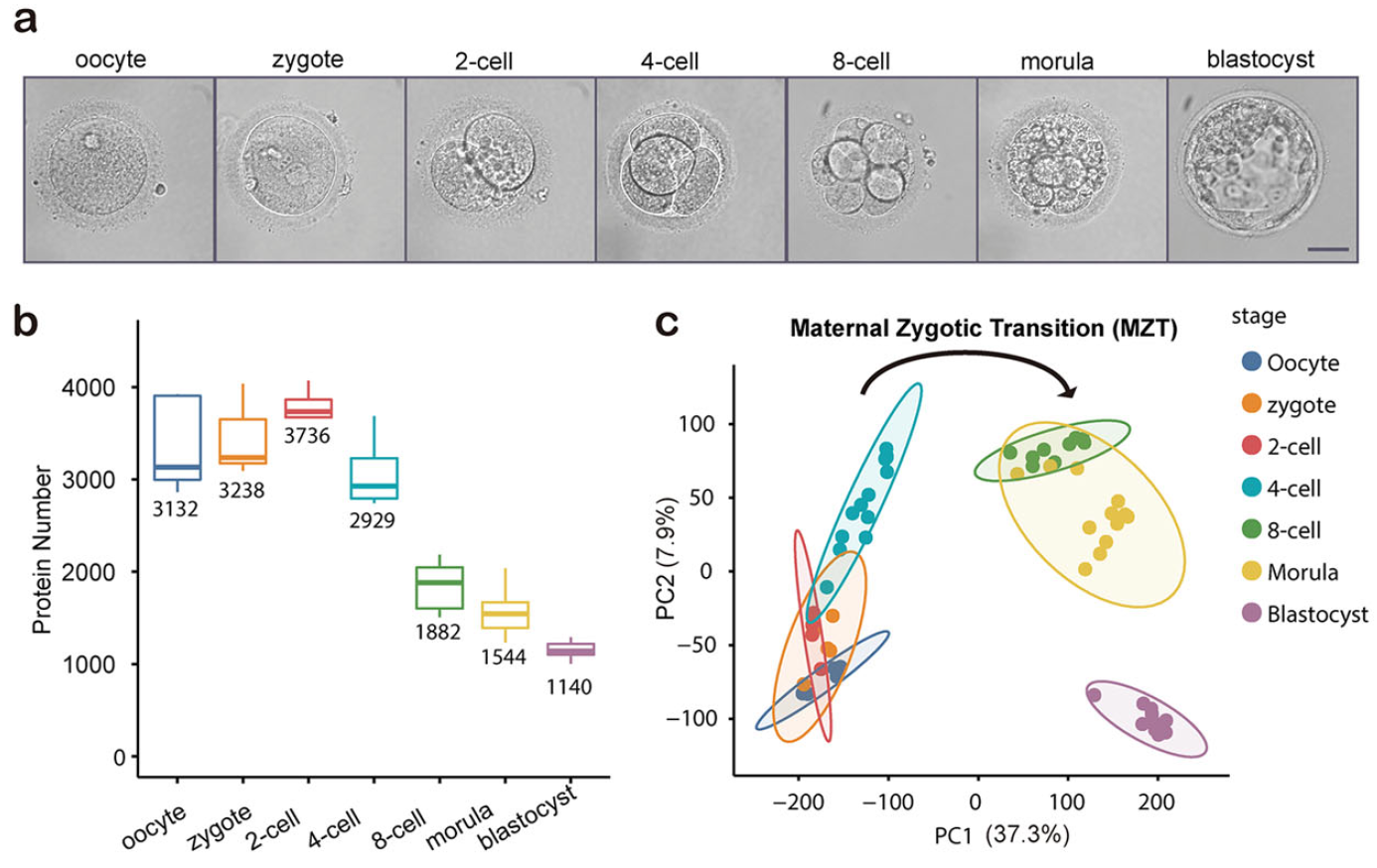

Рис. 1. Протеомный анализ единичных клеток доимплантационных эмбрионов человека. (a) Стадии развития, для которых проведен анализ: зрелый MII-ооцит, зигота, 2-, 4-, 8-клеточный эмбрион, морула и бластоциста. (b) Количество белков, детектированных в ооцитах, зиготах и отдельных бластомерах доимплантационных эмбрионов. Разнообразие белков по мере развития снижается. (c) Анализ методом главных компонент (PCA) протеомов единичных клеток, выделенных из эмбрионов человека на разных стадиях доимплантационного развития. Все пробы кластеризуются в соответствии со стадией, разрыв между группами соответствует моменту включения зиготического генома (MZT).

Тем не менее, китайским ученым удалось преодолеть эти сложности, применив современную технологию сверхвысокочувствительной масс-спектрометрии в сочетании с использованием нанолитровых масляно-воздушных капельных чипов (OAD). В исследовании был проведён анализ 58 образцов ооцитов и бластомеров, полученных из 2-, 4-, 8-клеточных эмбрионов, а также морул и бластоцист. На основании протеомного профиля было идентифицировано около 3000 белков в ооците и 1140 белков в одиночных клетках бластоцисты. Математический анализ полученных данных показал, что пробы кластеризуются в соответствии со стадией развития, а воспроизводимость метода достаточно высока. Тем не менее, стоит отметить, что весь последующий анализ проводился отностительно стадий эмбрионального развития, без учета различий отдельных клеток, поэтому применение технологии протеомики одиночных клеток в данном случае оказалось не вполне оправданным.

Анализ дифференциально экспрессирующихся белков, содержание которых отличается как минимум вдвое, позволил определить набор белков, специфичных для каждой стадии развития. Кроме того, были выявлены тысячи белков материнской трансляции включая субкортикальный материнский комплекс SCMC и деметилазу TET3. Отдельный кластер состоял из 305 белков зиготической трансляции, которые появляются после стадии 8-клеточного эмбриона.

Корреляция полученных авторами протеомных данных с транскриптомными не выявляется. Иными словами, прямой взаимосвязи между наличием мРНК и синтезом соответствующего белка нет. Для того, чтобы более детально изучить трансляционную активность в доимплантационном развитии человека, авторы проанализировали белки, транслирующиеся de novo. Для этого они на каждой стадии выявили гены, которые экспрессируются на высоком уровне на уровне мРНК, но не имеют выраженной экспрессии белка, а на следующей стадии развития демонстрируют трансляцию de novo. Оказалось, что в доимплантационном развитии человека есть два подъёма трансляции de novo: при переходе от зиготы к стадии 2 бластомеров и при переходе от стадии 8 бластомеров к моруле. Таким образом, первая волна трансляции de novo была определена учеными как «активация материнского протеома» (MPA) запускаемая материнской мРНК, а вторая как «активация зиготического протеома» (ZPA). Анализ генной онтологии выявил, что среди белков MPA – ответственные за подавление транскрипции до включения зиготического генома, тогда как среди белков ZPA – инициаторы трансляции, необходимые для дальнейшего развития после активации зиготического генома.

Сравнительный межвидовой анализ позволяет выявить эволюционно-консервативные механизмы развития и лучше понять регуляторные сети. Авторы проанализировали количественные протеомные данные эмбрионов, полученные на доимплантационных эмбрионах мыши и человека, и сравнили дифференциально экспрессирующиеся белки, специфичные для разных стадий эмбрионального развития. Оказалось, что наивысшая корреляция наблюдается между 2-клеточными эмбрионами мыши и 8-клеточными эмбрионами человека. Эти стадии соответствуют моменту включения зиготического генома (MZT), которые у мыши и человека происходят в разное время. В общей сложности 70 белков, среди которых NLRP2/7, WDR1 и AKT3, экспрессируются на одинаково высоком уровне у 2-клеточных эмбрионов мыши и 8-клеточных эмбрионах человека. Консервативными функциями этих белков у обоих видов является регуляция MZT, дальнейшего эмбрионального развития и органогенезов.

Таким образом, несмотря на трудности проведения протеомного анализа ранних эмбрионов млекопитающих, китайским ученым впервые удалось изучить протеомный паттерн доимплантационного развития человека. Полученные данные позволяют более глубоко проанализировать динамику трансляции белков в раннем развитии и выделить критические периоды активации трансляции, связанные с включением зиготического генома.

Новость представили

©Никишин Д.А., ©Ткаченко М.Д.

11.01.2023