Часть 4. Что такое археоциты губок?

© Ересковский Александр Вадимович, ведущий научный сотрудник лаборатории эволюции морфогенезов ИБР РАН. Доктор биологических наук.

© Ересковский Александр Вадимович, ведущий научный сотрудник лаборатории эволюции морфогенезов ИБР РАН. Доктор биологических наук.

Традиционно считается, что все представители типа Porifera (губки), вне зависимости от их таксономического положения и анатомической структуры, в качестве основной линии соматических стволовых клеток (ССК) имеют археоциты и, с недавних времен, также стали признавать хоаноциты как дополнительную группу плюрипотентных клеток.

Археоциты часто занимают центральное место в дискуссиях по цитологии, физиологии, гаметогенезу, регенерации и биологии развития губок (Simpson, 1984; Funayama, 2018; Sogabe et al., 2019; Nakanishi & Jacobs, 2020; Ereskovsky et al., 2021). Страстные споры вокруг археоцитов не утихают уже более века. Одни исследователи подвергали сомнению само существование этого типа клеток (Ефремова, 1972; Короткова, 1981), другие считали их тотипотентными клетками (Alié et al., 2015). Одни авторы считают, что археоциты присутствуют только в одном классе губок — Demospongiae (Ereskovsky, 2019), другие утверждают, что они характерны для всего типа (Simpson, 1984). Предполагаемые функции археоцитов варьируют от фагоцитоза и переноса пищевых частиц по телу губки до их участия практически во всех физиологических процессах, включая иммунный ответ и размножение (Simpson, 1984). При этом, как это ни парадоксально, ни одно специальное сравнительное исследование не было посвящено всестороннему анализу археоцитов.

Учитывая, что губки занимают базальное филогенетическое положение, всесторонний анализ этого полиморфного и многофункционального типа клеток необходим для лучшего понимания происхождения и эволюции типов клеток, ССК и самой стволовости, процессов дифференциации и трансдифференциации, происхождения и эволюции мезенхимально-эпителиального перехода и ряда других аспектов регенеративной биологии Metazoa.

Исследователи первой половины 20 столетия считали археоциты многофункциональными клетками с большими потенциями. Несмотря на технические ограничения, исследователи дали морфологические описания и выделили разные аспекты биологии археоцитов. Эти пионерские исследования сформировали концепцию археоцитов и повлияли на трактовку клеточной биологии губок на протяжении более столетия. Некоторые вопросы, заданные ранними исследователями об археоцитах, актуальны и сегодня.

Для того, чтобы понять природу и функции археоцитов у губок, авторы представленной статьи (Ereskovsky et al., 2024) попытались ответить на следующие вопросы: присутствуют ли археоциты во всех таксонах губок; каковы их морфологические, функциональные и молекулярные отличительные особенности; являются ли археоциты тоти- или плюрипотентными клетками; и представляют ли археоциты один клеточный тип или искусственную смесь нескольких типов?

Для этого был проведен глубокий анализ литературных и собственных данных. Были проанализированы публикации по представителем всех четырех классов губок (Demospongiae, Hexactinellida, Homoscleromorpha, Calcarea) с целью выявить сходные и различающиеся черты у амебоидных (archaeocyte-like) клеток мезохила по их морфологии, функциям, молекулярным характеристикам, участии в гаметогенезе, половом и бесполом размножении, регенерации и гомеостазе тканей.

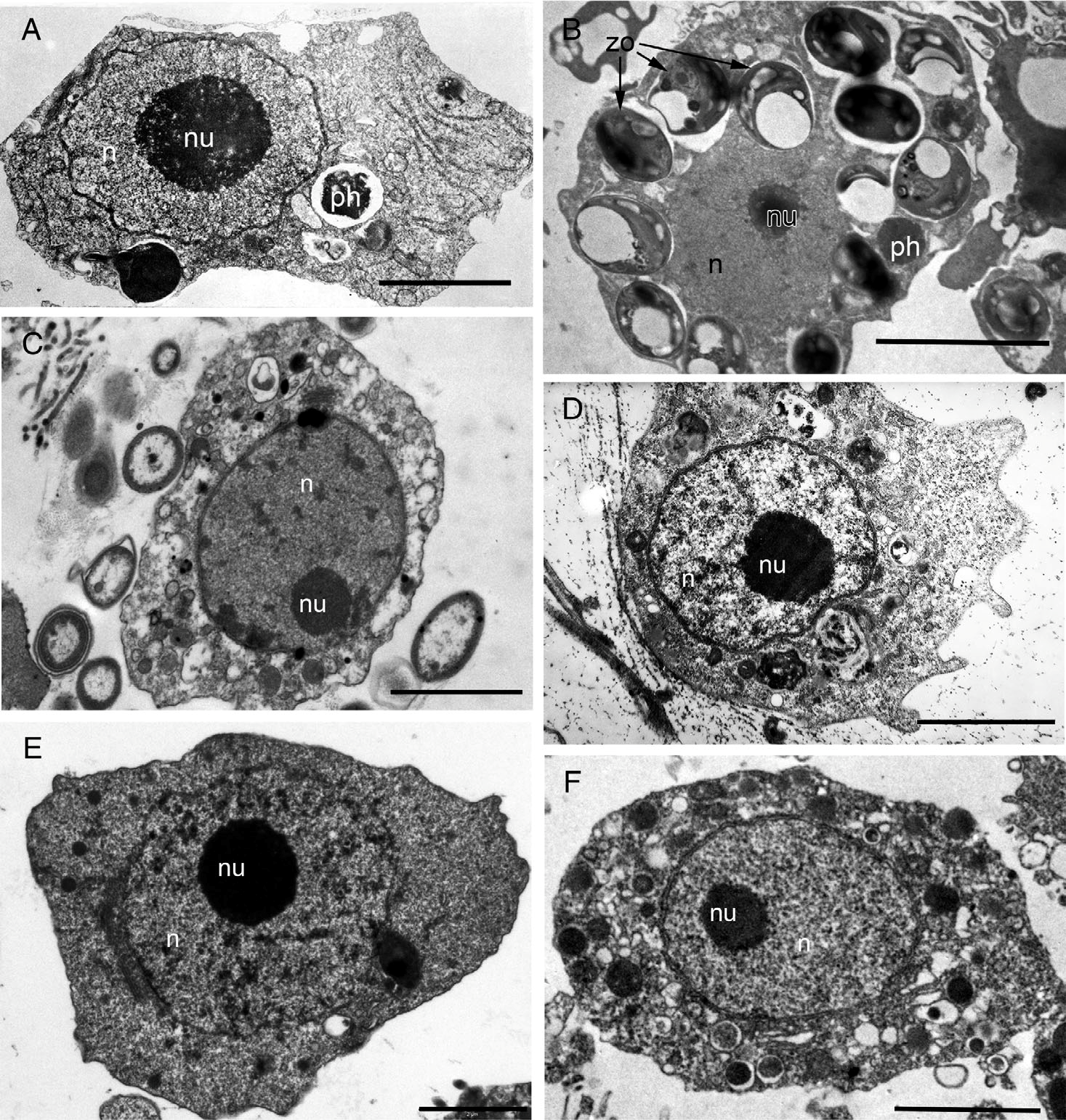

Традиционно типы клеток определяются в соответствии с их фенотипами, которые обычно отражают специализированные функции этих клеток (Arendt et al., 2016; Wagner, 2014, 2019). Морфология клеток на гистологическом и ультраструктурном уровнях служит основой для определения типа клеток. Сегодня — как и в начале 20-го века — археоциты по-прежнему различаются в основном по своей морфологии. Однако морфологические характеристики этих клеток весьма общие: это амебоидные клетки, рассеянные по мезохилу, с крупными ядрами, содержащими ядрышки, хорошо развитым ЭПР и многочисленными неспецифическими включениями. Фактически, археоциты характеризуются скорее отсутствием, чем наличием каких-либо особых признаков на морфологическом уровне (Рис. 1). Это затрудняет выделение археоцитов как отдельного типа клеток, а также может привести к ошибочной идентификации других клеток в качестве археоцитов.

Рис. 1. Археоциты разных демоспонгий (трансмиссионная электронная микрофотография). (А) Ephydatia muelleri (отряд Spongillida); (B) Lubomirskia baicalensis (отряд Spongillida); (C) Spongia officinalis (отряд Dyctyoceratida); (D) Halisarca dujardinii (отряд Chondrillida); (E) Crellomima imparides (отряд Poecilosclerida); (F) Suberites domuncula (отряд Suberitida). n, ядро; nu, ядрышко; ph, фагосома; zo, эндосимбиотическая зоохлорелла. Масштабные линейки: A, C–F = 2 мкм; В = 5 мкм.

Соответствующая морфологически определенная популяция клеток, археоциты в широком смысле, представляет собой многофункциональные клетки: они участвуют в пищеварении и иммунной защите, содержат симбионтов и дают начало различным типам клеток во время полового и бесполого размножения, регенерации и поддержании гомеостаза тканей. Однако неясно, действительно ли все эти клетки следует считать археоцитами, основываясь исключительно на их морфологии. Центральной идеей концепции археоцитов с момента ее возникновения (Minchin, 1900) является предполагаемая плюрипотентность археоцитов и их активность как ССК. По крайней мере, некоторые клетки популяции археоцито-подобных клеток проявляют активность, подобную ССК. Но в отличие от ранних исследований, которые описывали археоциты как имеющие почти неограниченные потенции, современные данные показывают двухкомпонентную систему стволовых клеток, состоящую из археоцитов и хоаноцитов.

Ситуация с молекулярными характеристиками археоцитов не лучше. Нет известных генов с археоцит-специфической экспрессией (за возможным исключением EfMsi2 у Ephydatia fluviatilis (Okamoto et al., 2012), но это еще предстоит подтвердить для других демоспонгий). Данные секвенирования РНК отдельных клеток (scRNA-seq) ограничены двумя видами (пресноводная Spongilla lacustris и морская Amphimedon queenslandica), и в обоих случаях было реконструировано несколько кластеров морфологически археоцитоподобных клеток (Sebé-Pedros et al., 2018; Musser et al., 2021). Мы пока не знаем, как эти кластеры амебоидных клеток мезохила соотносятся с археоцитами.

В целом, создается впечатление, что термин «археоцит» применялся к различным категориям амебоидных клеток мезохила демоспонгий. Все эти клетки соответствуют «классическим» морфологическим описаниям археоцитов, например, имеют везикулярное ядро с выраженным ядрышком, наличие фагосом и т. д. То есть, мы имеем, в данном случае, пример фетишизации термина, которая приводит к тому, что термин заслоняет понятие, встаёт над ним.

Авторы рецензируемого обзора пришли к выводу, что неконтролируемое использование термина «археоцит» может привести к нежелательному расширению и размыванию характеристик самого понятия «тип клеток» (поскольку под этот термин подпадают разные клетки) или маскировке механизмов анализируемых процессов (например, для различных восстановительных процессов у губок, у которых точный анализ выявил выраженный вклад различных дедифференцирующихся клеток, а не «археоцитов») (Ereskovsky et al., 2024). Поэтому представляется разумным ограничить использование термина «археоцит» только для тех случаев, когда можно показать клетку (с помощью специфических маркеров, экспериментов по отслеживанию клеток и т. д.) или, по крайней мере, предположить, что она является стволовой клеткой. В противном случае следует использовать иной нейтральный термин. Было предложено, что термин «ядрышковые амебоциты» является наиболее подходящим, лишенным какого-либо ненужного смысла.

На основе проведенного анализа авторы сделали следующие выводы:

Археоциты не универсальны для всех губок. Они присутствуют только у губок класса Demospongiae. Губки классов Calcarea и Homoscleromorpha лишены клеток мезохила морфологически и функционально достаточно сходных с археоцитами, чтобы считать их гомологичными. Симпластические стеклянные губки (класс Hexactinellida) имеют скопления неподвижных археоцитов, но их гомология с археоцитами демоспонгий в настоящее время не ясна.

Даже у Demospongiae нечеткие морфологические характеристики и отсутствие особых признаков не позволяют четко выделить и охарактеризовать определенную клеточную популяцию, соответствующую археоцитам. Молекулярная характеристика археоцитов только начинает развиваться. Несмотря на то, что нет четкого мнения об однородности/гетерогенности морфологических археоцито-подобных клеток, существующие данные говорят в пользу сценария их гетерогенности: термин «археоцит» применялся к отдельным категориям амебоидных клеток мезохила демоспонгий, морфологически сходных с описаниями «классических» археоцитов.

Стволовость всегда занимала центральное место в концепции археоцитов. Однако, в отличие от ранних взглядов на них как на клетки с почти неограниченными потенциями, современные данные подтверждают существование двухкомпонентной системы стволовых клеток, состоящей из археоцитов и хоаноцитов. Наиболее последовательные данные о функции археоцитов как стволовых клеток получены при изучении развивающихся геммул пресноводных губок: в этой системе археоциты действительно представляют собой активные стволовые клетки. Однако в тканях взрослых демоспонгий археоциты могут не играть столь заметную роль, как ССК, отдавая приоритет хоаноцитам.

Клетки с морфологией археоцитов (archaeocytes sensu lato) активно участвуют в цикле пищеварения и иммунной защите, представляя собой макрофаги демоспонгий. К таким клеткам не следует применять термин «археоцит», поскольку он изначально тесно связан с представлением о стволовости. Кажется разумным ограничить использование термина «археоцит» только случаями, когда доказано или, по крайней мере, предполагается, что клетка является стволовой. В исследованиях амебоидных клеток мезохила, которые не касаются стволовости, предпочтительным является более нейтральный термин «ядрышковые амебоциты».

По палеонтологическим данным предковые губки представляли собой тонкостенные организмы. Их мезохил, вероятно, не содержал отдельной популяции ССК. Плюрипотентными свойствами, вероятно, обладали эпителиоподобные популяции хоаноцитов и пинакоцитов. Последующее увеличение числа и роли ядрышковых амебоцитов (и/или археоцитов) произошло только у Demospongiae, поскольку эволюция у этой линии губок была связана с увеличением объема мезохила.

Новость подготовил

© Ересковский А.В.

12.12.2024