Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

Наше восприятие непостоянно. С одной стороны, давно не секрет, что сенсорные системы пластичны и подстраиваются под текущие мотивации организма. Из центральных отделов мозга на сенсорную периферию вплоть до первичных чувствительных окончаний (рецепторов) тянутся отростки нейронов, выполняющих функцию регулировки. Это явление часто называют эфферентным контролем сенсорных систем или сенсорной модуляцией. На уровне нейроанатомии присутствие систем эфферентного контроля было показано у самых разных животных. На субъективном уровне работа этого механизма может восприниматься как изменение чувствительности (одно или несколько чувств притупились или обострились) или даже как смена избирательности восприятия — когда, например, возрастает или пропадает чувствительность к определенной группе запахов.

Исследование механизмов сенсорной модуляции в реальном времени, на уровне нейронов и их непосредственного взаимодействия, методически довольно сложно. Если погрузить животное в состояние наркоза, чтобы добраться до первичных сенсорных отделов мозга и зарегистрировать их активность, то закономерно будут отсутствовать сигналы из центральных отделов, представляющие собой ту самую модуляцию, которую мы хотим исследовать. Иными словами, отсутствует контекст, в котором была бы актуальна сенсорная модуляция. Если же регистрировать работу нейронов в нормальном поведении, то мы теряем в разрешении, пространственном или временнОм: нынешний методический уровень позволяет видеть многое в работе нервной системы, но далеко не всё.

Вероятно, именно методические ограничения нередко заставляют предпочесть обонятельную систему в качестве объекта исследования сенсорной модуляции. С одной стороны, обоняние работает медленно, по крайней мере в сравнении со зрением или слухом, а значит, скорее всего, для регистрации активности нейронов можно успешно применять кальциевый нейроимаджинг. Кроме того, первичные обонятельные нейроны проецируются в так называемые гломерулы - многоклеточные ансамбли, каждый из которых возбуждается целиком, получая сигнал от нескольких первичных обонятельных рецепторов. Раз так, то можно ограничиться регистрацией активности целых гломерул, а не отдельных нейронов, что сильно снижает требования к пространственному разрешению метода. Есть основания считать, что гломерулы реализуют единый принцип обработки обонятельной информации, общий для разных животных, от беспозвоночных до млекопитающих.

В исследовании, опубликованном в Nature Communications в феврале 2023 года, исследовали модуляцию работы обонятельных гломерул специфическим нейропептидом.

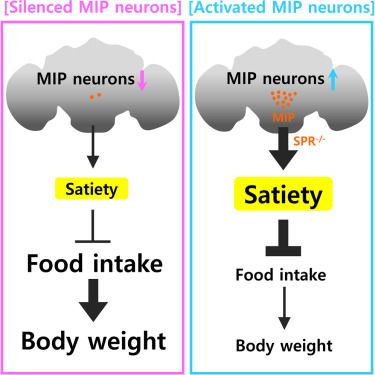

Об этом нейропептиде следует сказать особо. Несмотря на его не совсем удачное историческое название (миоингибирующий пептид, myoinhibitory peptide, MIP), совсем не исключено, что он имеет эволюционно консервативную функцию и регулирует аппетит у самых разных животных. Например, недавно было показано, что гомологичный MIP пептид у медуз (там он называется GLWa) подавляет аппетит и пищевое поведение (Thoma et al 2023; DOI: 10.1073/pnas.2221493120). У дрозофилы MIP оказался необходим и достаточен для регуляции насыщения пищей (Min et al., 2016, Current Biology 26, 814–820). Выключение MIP-содержащих нейронов приводило к увеличению веса тела (мухи не могли насытиться), в то время как искусственная активация этих нейронов подавляла пищевое поведение даже у голодных мух и снижала вес их тела (рис. 1). Многое говорит за то, что MIP действует через модуляцию обонятельной системы, то есть меняет привлекательность пищевых запахов или даже просто величину нейронного ответа на запах, действуя контекст-зависимо в самых разных ситуациях. Например, именно MIP опосредует изменение пищевых предпочтений у самок дрозофилы после спаривания (Hussain A, Üçpunar HK, Zhang M, Loschek LF, Grunwald Kadow IC (2016) Neuropeptides Modulate Female Chemosensory Processing upon Mating in Drosophila. PLoS Biol 14(5): e1002455. DOI: 10.1371/journal.pbio.1002455)

Рис. 1. Участие MIP нейронов в регуляции сытости и веса тела у дрозофил

Тем интереснее было посмотреть, каков же механизм изменения пищевых предпочтений под действием MIP. Парадокс в том, что отростки MIP-содержащих нейронов равномерно распределены по всем обонятельным гломерулам, среди которых лишь часть отвечает за пищевые запахи. Механизм общей регулировки чувствительности обоняния, возможно, тоже необходим, но известные поведенческие эффекты MIP у дрозофил предполагают избирательность его действия. Целью обсуждаемой работы (DOI: 10.1038/s41467-023-41012-3) как раз и было разобраться, как же преодолевается упомянутый парадокс.

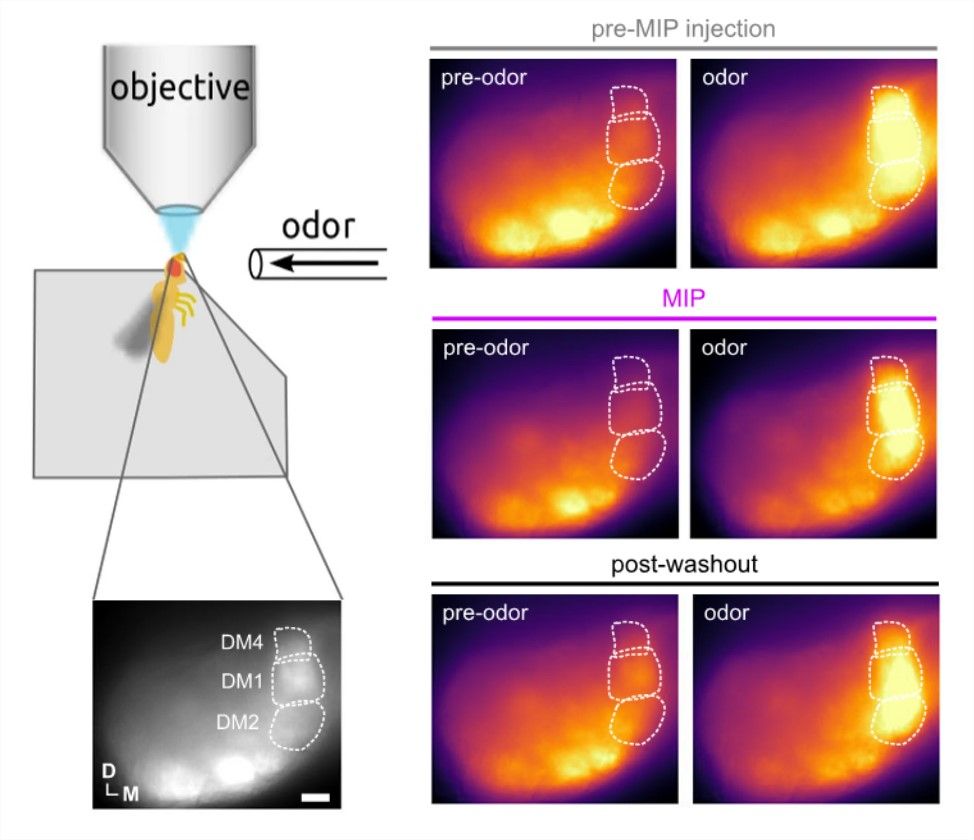

Традиционное, сразу приходящее в голову решение задачи - избирательная иннервация различных гломерул разными MIP-содержащими нейронами. Иными словами, несмотря на общий химический передатчик, избирательность модуляции может достигаться анатомической структурой нейронной сети. Авторами была проведена огромная работа по иммунохимическому анализу морфологии MIP-содержащих нейронов параллельно с выявлением этих же нейронов в ранее накопленной базе коннектома мозга дрозофилы. Оказалось, что проекции MIP- содержащих нейронов (числом 9 штук) очень вариабельны между индивидуумами, что может быть следствием как индивидуального опыта и обучения, так и отсутствием функциональной значимости такой адресации (лишь бы все гломерулы-мишени получали MIP, не важно от кого). Ещё один результат не в пользу идеи анатомической адресации был получен в опыте с аппликацией MIP в обонятельную долю в процессе восприятия запаха (авторы выбрали в качестве аромата яблочный уксус, который активирует несколько гломерул, удобных для одновременного имаджинга). Оказалось, что экзогенно апплицированный нейропептид по- разному влияет на разные гломерулы, отвечающие на запах уксуса: ингибирует одни и активирует другие (Рис.2). (Вопрос о том, как согласуется идея об адресном, через изолированные синапсы, влиянии MIP на нейроны-мишени с его же влиянием на работу гломерул при аппликации в омывающий раствор, в работе не рассматривается).

Рис. 2. Схема опыта и влияние MIP на активность обонятельных гломерул. Экзогенно апплицированный нейропептид по-разному влияет на разные гломерулы, отвечающие на запах уксуса: ингибирует одни и активирует другие

В ходе иммунохимического поиска MIP-содержащих нейронов было обнаружено, что они также содержат гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК, GABA). Этот факт в сочетании с различной экспрессией рецептора к MIP в разных гломерулах авторы рассматривают как вероятную основу избирательной модуляции. В качестве одного из вариантов авторы рассмотрели гипотезу о раздельном выделении двух медиаторов в зависимости от уровня активации нейронов, когда выброс MIP происходит только выше некоторого порога. Экспериментально разделить эффекты MIP и GABA, несмотря на предпринятую попытку, к сожалению, не удалось.

Таким образом, эта работа оказывается ещё одним свидетельством того, что адресность нейрохимического воздействия может задаваться не анатомической структурой связей (коннектомом), а специфической экспрессией рецепторов к нейромедиатору в его клетках- мишенях. Относительная простота представленной в работе модели (один нейропептид и один тип рецептора), тем не менее, способна обеспечить избирательную контекст-зависимую сенсорную модуляцию. Поскольку функции нейропептидов нередко оказываются эволюционно консервативными, не исключено, что обонятельная система млекопитающих модулируется сходным образом.

Новость подготовил

© Д.Д.Воронцов

11.12.2023