© Симонова Ольга Борисовна

− руководитель лаборатории молекулярно-генетических процессов развития, доктор биологических наук.

© Симонова Ольга Борисовна

− руководитель лаборатории молекулярно-генетических процессов развития, доктор биологических наук.

Как генетик-дрозофилист, считаю своим долгом прокомментировать эту новость. Лауреатами стали трое американских ученых − Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг (рис. 1).

Благодаря деятельности их научных групп, которая продолжалась не одно десятилетие, начиная с 1970-х годов, практически на пустом месте была создана новая наука, ставшая надежной базой для дальнейших исследований.

У всех живых организмов внутренние часы регулируют физиологические циклы отдыха и бодрствования, температуры, мышечной активности, внимания и т.д. Холл, Росбаш и Янг начали свои эпохальные работы в начале 70-х. Но, чтобы понять значение их открытий, нужно вернуться в конец 60-х и посмотреть, что интересовало специалистов по суточным ритмам в тот период, когда стартовали исследования сегодняшних нобелевских лауреатов. В 1729 году французский астроном Жан-Жак де Меран наблюдал суточные изменения у мимозы: оставленная в темноте, она закрывала и разворачивала листья вне зависимости от освещенности, в соответствии со своими внутренними настройками на 24-часовой ритм. С этого началась наука о суточных или циркадных ритмах (от лат. circa − круг, dies − день). Через два с половиной столетия, в 1960 году на симпозиуме в Колд Спринг Харбор с говорящим названием «Суточные ритмы» были суммированы достижения в этой области и главные текущие вопросы: «Мы так ничего и не знаем о типах суточных часов. Открытым остается вопрос о том, идут ли эти часы постоянно или начинают идти и останавливаются после прохождения 24-часового цикла, а затем их требуется «завести» снова. Употребляя термин «часы», мы не предполагаем, что циферблат обязан состоять из 24 делений. Часы должны измерять время, и у разных организмов измеряется конкретный период времени, который подходит для их целей. <...> Можно ожидать, что внутри того или иного организма работают несколько часов с совершенно разными циферблатами. И они не обязаны идти постоянно, а могут заводиться лишь в определенный жизненный момент. <...> В настоящее время циркадные ритмы изучаются с помощью измерений различных функций организмов. Но никто не может с надежностью утверждать, как наблюдаемые изменения связаны с внутренними часами и, соответственно, какая из функций наилучшим образом представляет эти часы. <...> Было бы исключительно полезно, если бы мы смогли показать, что, какую бы функцию мы ни взяли − концентрацию эозинофилов в крови, или локомоцию, или еще что-нибудь, − результаты циркадных экспериментов будут всегда сходными...» (Jürgen Aschoff. Exogenous and endogenous components in circadian rhythms // Cold Spring Harb Symp Quant Biol.1960. 25:11-28).

|

Как видно, о природе циркадных ритмов к 1970-м годам ничего не было известно, и более того, даже не было понятно, с какой стороны к этому вопросу подступиться.

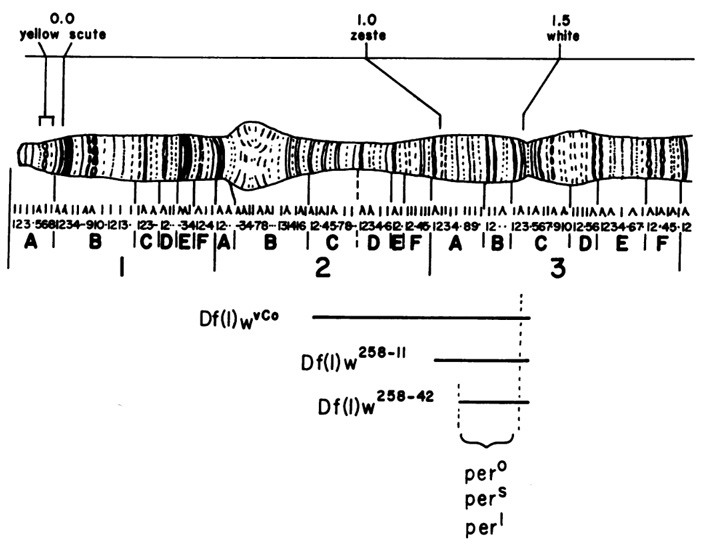

В начале 1970-х Сеймур Бензер (Seymour Benzer) и Рональд Конопка (Ronald J Konopka) в исследованиях на дрозофиле выявили ряд мутаций, нарушающих циркадные ритмы. Эти мутации удалось картировать в Х-хромосоме между известными генами zeste и white (рис. 2). Новый ген назвали period (per).

|

Ген per стал первым выявленным материальным носителем внутренних (присущих исключительно организму, а не среде) суточных ритмов, связанных с цикличностью физиологических проявлений. Было показано, что он контролирует суточный периодизм на всех стадиях развития, поскольку его мутации нарушали циркадную ритмику и у личинок, и у взрослых мух. Ген per был охарактеризован как ген общего действия, регулятор высокого уровня, поэтому вокруг него развернулась активная работа, в которую включились Джеффри Холл и Майкл Росбаш.

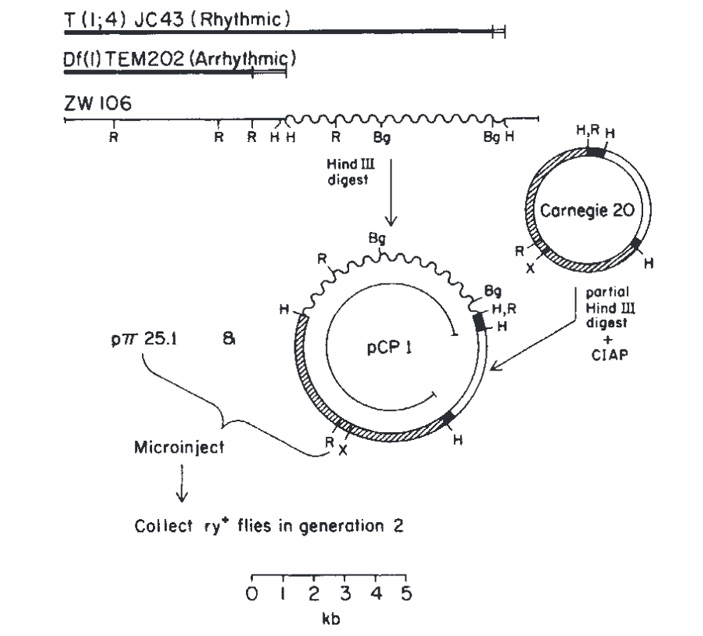

С использованием передовой тогда технологии клонирования участков ДНК в бактериях, они смогли напрямую доказать связь period с циркадными ритмами. Вместе с Рональдом Конопкой и коллегами из Массачусетского и Нью-Йоркского университетов они сначала изучили строение самого локуса, клонировали его функциональную часть, а затем провели resque-эксперименты по "спасению" мутантного фенотипа после интродукции в геном мутантов нормальной копии гена per. (W.A. Zehring et al. P-element transformation with period locus DNA restores rhythmicity to mutant, arrhythmic Drosophila melanogaster // Cell. 1984. 39(2 Pt 1):369-76). В результате суточные ритмы у мутантных мух с апериодичной двигательной активностью и с нарушениями цикличности в песне ухаживания самцов восстановились. Тогда же среди нескольких транскриптов этого локуса они нашли один с интересными свойствами. Во-первых, он у мутантов или отсутствовал, или его было ничтожно мало, во-вторых, у нормальных мух его количество резко менялось в течение дня: днем его было много, а ночью мало. Результаты также опубликовали в "Cell" (P. Reddy et al. Molecular analysis of the period locus in Drosophila melanogaster and identification of a transcript involved in biological rhythms // Cell. 1984. 38(3):701-10.). Стало очевидно, что белковый продукт, кодируемый этой интересной мРНК, напрямую участвует в регуляции суточного ритма. Иными словами, это кандидат на роль главного ритмоводителя физиологических часов. Они идут постоянно и не требуют ежедневного завода.

Параллельно ту же самую работу с тем же самым результатом проделала команда Майкла Янга в Рокфеллеровском университете (Нью-Йорк), опубликовав результаты ровно тогда же, в 1984 году, но в "Nature". (T.A. Bargiello et al. Restoration of circadian behavioral rhythms by gene transfer in Drosophila // Nature. 1984. 312:752-754). Этой работе предшествовали столь же тщательные исследования структуры локуса per и его транскриптов (рис. 3).

|

Работа двух команд шла "ноздря в ноздрю"! 1987 год: одна команда продемонстрировала, что per экспрессируется практически во всех тканях и, особенно в глазных структурах и в мозге − J.C. Hall, M.Rosbash. Genetic and molecular analysis of biological rhythms //Journal of Biological Rhythms. 1987. 2: 153-178. Другая команда установила, что длительность цикла зависит от количества продуктов per − M.K. Baylies et al. Changes in abundance or structure of the per gene product can alter periodicity of the Drosophila clock // Nature. 326:390-392. И те, и другие вплотную придвинулись к вопросу о механизме регуляции суточных ритмов.

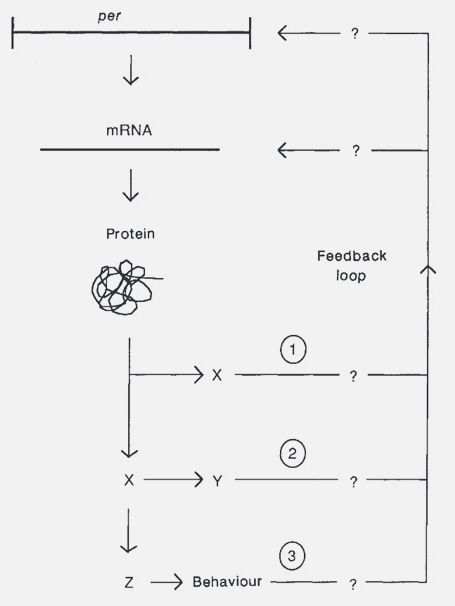

И действительно, вскоре Холлом и Росбашом была предложена принципиальная модель регуляции суточных ритмов (рис. 4).

|

Она основывалась на идее обратной связи между количеством белка PER и интенсивностью его экспрессии: накопление белка тормозит его синтез, а при снижении количества белка синтез активируется (рис. 4). Эта модель, помимо принципиальной схемы, содержала вопросы: за счет каких молекулярных механизмов срабатывает петля обратной связи? Каковы белковые и генетические инструменты для реализации этой схемы? Как влияет поведение на суточные ритмы? Где происходит молекулярная регуляция − в ядре (экспрессия гена per) или цитоплазме (стабильность мРНК)? Иными словами, была составлена программа будущих исследований.

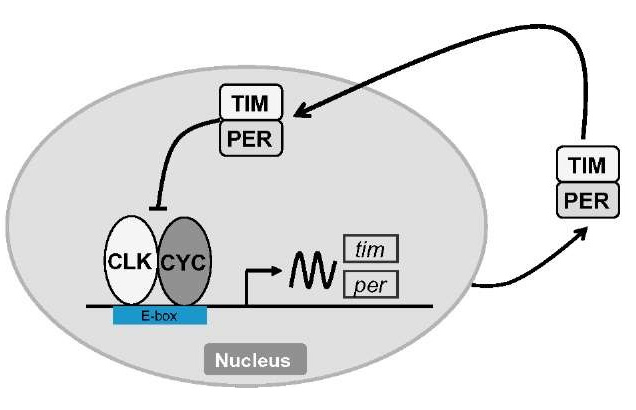

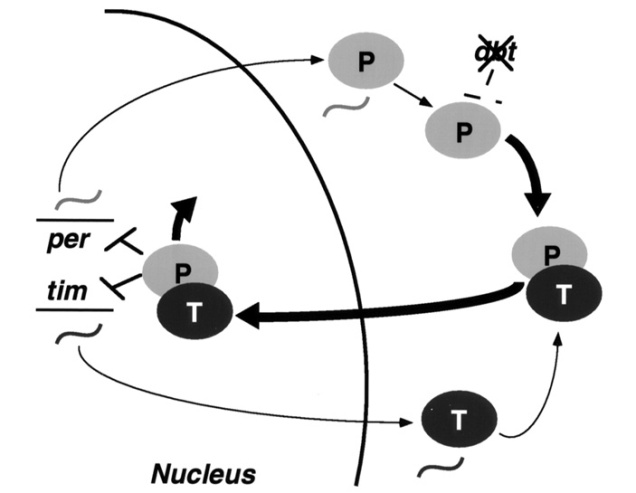

Занявшись иммуноцитохимическими экспериментами, Росбаш и Холл в 1992 году определили, где внутри клетки концентрируется белок PER. (X. Liu et al. The period gene encodes a predominantly nuclear protein in adult Drosophila // J Neurosci. 1992. 12:2735-44). Оказалось, что внутри ядра. Ученые заключили, что PER является транскрипционным фактором, который регулирует свой собственный ген per. Как этот белок попадает в ядро, ведь синтезируется он в цитоплазме? На этот вопрос смог ответить уже Янг, который к этому времени решил поискать другие гены, влияющие на суточные ритмы активности дрозофил. Для этого он с коллегами проанализировал около 7000 мутаций, выявив одну, которая удовлетворяла требованиям периодичности. (A.Sehgal et al. Loss of circadian behavioral rhythms and per RNA oscillations in the Drosophila mutant timeless // Science.1994. 263:1603-6). Эта мутация была названа timeless (белок TIM). У мутантов по этому гену суточные ритмы нарушались. В серии экспериментов команде Янга удалось показать, что period и timeless работают в связке, и именно белок TIM обеспечивает доставку PER в ядро. Там они блокируют транскрипционные факторы, запускающие синтез их собственных мРНК (рис. 5).

|

У мутантов perl с удлиненным ритмом измененный белок PER хуже связывается с TIM, и, вероятно, из-за этого задерживается доставка и аккумуляция в ядре репрессорной комбинации PER/TIM. Позже было также доказано, что количество TIM в клетке меняется в зависимости от освещенности. Свет разрушает TIM. Таким образом, жизненный ритм организма подстраивается к смене дня и ночи.

Через некоторое время Янг выявил и исследовал еще один ген, участвующий в регуляции суточных ритмов. Для этого понадобилось проанализировать вторую и третью хромосомы у 15000 дрозофил, которых подвергли действию химического мутагена. В результате были выделены две линии с мутациями в новом гене doubletime (dbt). Одна из них − резко укорачивала период ритмов: вместо 24-часового получался 18-часовой цикл активности. А другая, наоборот, увеличивала период циклов до 26–27 часов. Роль белка DBT, как выяснилось, состоит в том, чтобы фосфорилировать и инактивировать избыточный PER, который накапливается в цитоплазме в отсутствии белка TIM (на свету), так как остаток PER должен быть удален из цитоплазмы до начала следующего цикла (рис. 6). Таким образом, белок DBT способствует сохранению цикличной работы генов per/tim, контролируя уровень мономерного PER в цитоплазме.

|

Гомологичные белки были обнаружены и у человека, что говорит об эволюционном консерватизме молекулярных механизмов циркадных ритмов у мухи и млекопитающих. Таким образом, приступив в 70-х годах к исследованиям в дисциплине, которая состояла из одних вопросов, к началу нового века эти трое ученых, ставшие лауреатами Нобелевской премии в этом году, фактически заново создали науку о циркадных ритмах. Они построили предметную базу для фундаментальных и прикладных исследований. Ведь большинство физиологических процессов у живых организмов завязано на суточных ритмах, и каждый биохимический процесс с ними соотносится.

Новость подготовила © 2017 Симонова О.Б.

11.10.2017