Часть 2. Где обитают соматические стволовые клетки?

© Ересковский Александр Вадимович, ведущий научный сотрудник лаборатории эволюции морфогенезов ИБР РАН. Доктор биологических наук.

© Ересковский Александр Вадимович, ведущий научный сотрудник лаборатории эволюции морфогенезов ИБР РАН. Доктор биологических наук.

Статья международного коллектива биологов развития (Martinez et al., 2022), - вторая часть цикла о соматических стволовых клетках у беспозвоночных животных. Напомним, что соматические стволовые клетки (ССК) (они же стволовые клетки взрослых) — это клетки дифференцированных тканей и органов, способные к самовозобновлению и дифференцировке в различные типы клеток. Они необходимы для развития многоклеточных организмов, поддержания и восстановления тканевого гомеостаза. ССК Metazoa очень разнообразны (Rinkevich et al., 2021). У некоторых беспозвоночных функции ССК выполняют дифференцированные соматические клетки, способные изменять степень своей "стволовости", и иногда даже возвращаться в тотипотентное состояние (рис. 2 в предыдущей заметке, Rinkevich et al., 2021).

Где именно "обитают" ССК? Многие ССК населяют межклеточные компартменты в дифференцированных тканях, называемые нишами стволовых клеток (НСК). НСК обеспечивают специфическое микроокружение, регулирующее выживание и пролиферацию популяции ССК.

В наших знаниях о клеточном, молекулярном и системном уровнях НСК имеются серьезные пробелы. Взаимодействия клеток внутри НСК были охарактеризованы на молекулярном уровне лишь в единичных случаях, и в основном на позвоночных животных. По-видимому, может существовать несколько подтипов НСК (например, простые ниши, сложные ниши, ниши хранения), каждый из которых характеризуется специфической морфологией, особенностями межклеточных взаимодействий и клеточного цикла. Единой концепции, обобщающей данные о НСК всех Metazoa, в настоящее время не существует.

Многие водные беспозвоночные обладают высокой способностью к регенерации и/или бесполому размножению, эффективность которых зависит от быстрой и полной мобилизации стволовых клеток. Именно поэтому водные беспозвоночные - многообещающие объекты для изучения ССК (Rinkevich et al., 2021). Авторы данного обзора (Martinez et al., 2022) провели анализ информации, имеющейся по ССК водных беспозвоночных и позвоночных животных. Благодаря взгляду через призму "немодельных" видов водных беспозвоночных, им удалось сформулировать новую парадигму ниши соматических стволовых клеток.

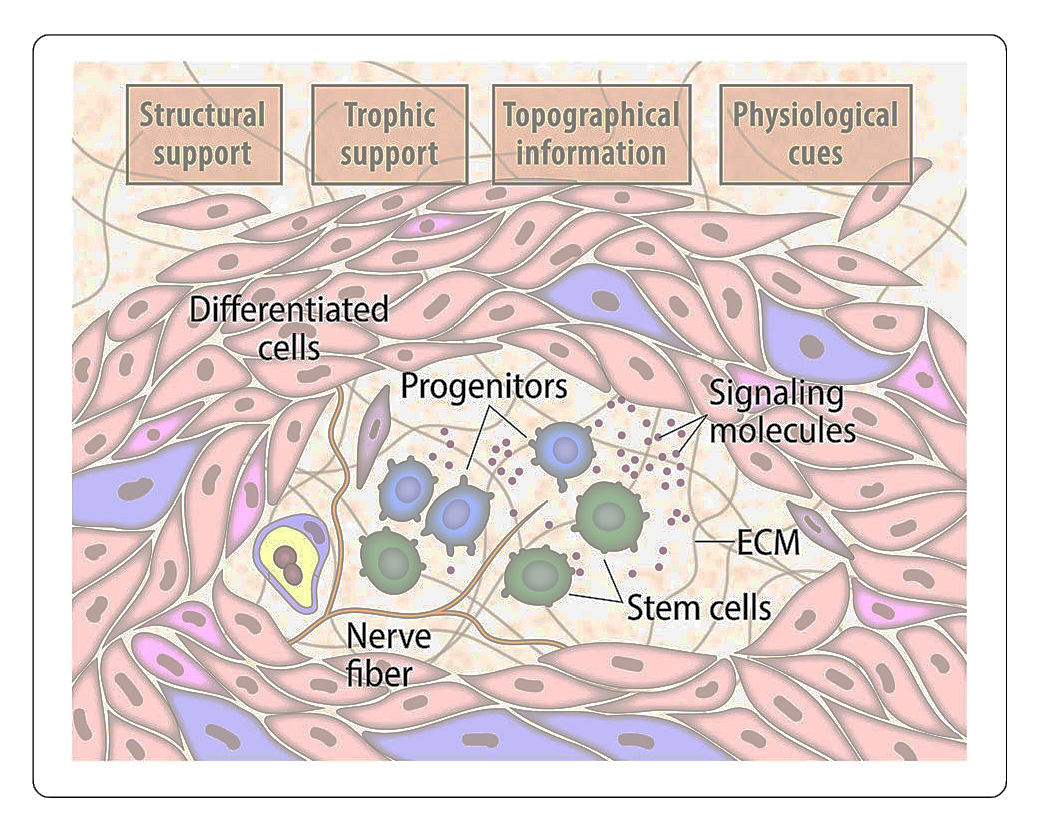

Анализ особенностей ССК модельных организмов, таких, как позвоночные, позволил выявить некоторые общие свойства и особенности структуры НСК (рис. 1). Четыре группы свойств ниши связаны со всеми её функциями: структурная поддержка ССК; трофическая поддержка ССК; поддержка ССК за счёт топографической информации; поддержка ССК за счёт физиологических сигналов. Таким образом, у рассматриваемых организмов НСК - это специфическая группа клеток в определенном месте дифференцированной ткани, предназначенная для поддержания стволовых клеток. Структура ниши может меняться от организма к организму, и формирование её среды может обеспечиваться различными типами клеток и регуляторных молекул.

В отличие от НСК позвоночных и представителей Ecdysozoa (Drosophila, C. elegans), НСК "немодельных" наземных и водных беспозвоночных изучены гораздо хуже. Тем не менее, имеющиеся данные позволяют провести сравнительные исследования. В данной работе основными объектами сравнительного анализа НСК послужили представители типов Cnidaria, Platyhelminthes, Acoelomorpha, Tunicata. У них, с разной степенью подробности, описаны те области тела, где популяции предполагаемых ССК поддерживаются и активируются во время регенерации, почкования и гомеостаза. Однако о цитоархитектуре этих предполагаемых НСК и взаимодействиях резидентных ССК между собой и с окружающими их клетками известно очень мало. Термин «ниша стволовых клеток» часто используется в отношении предполагаемых НСК без достаточных оснований, особенно в тех случаях, когда о биологии ССК и их локализации известно очень мало (как, например, у Porifera, Anthozoa (Cnidaria), Ctenophora, Annelida (Capitella teleta)).

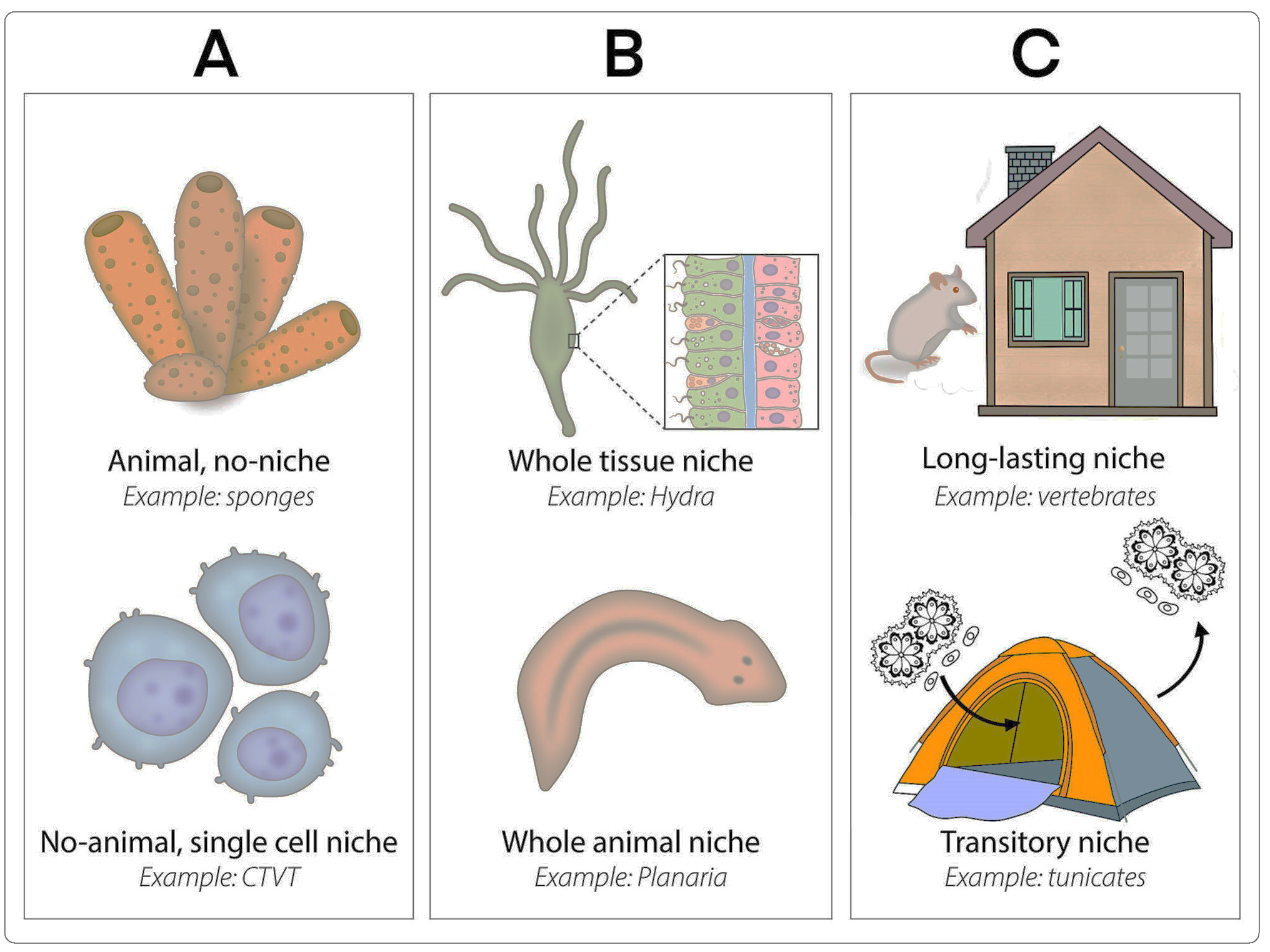

В результате сравнительного анализа НСК разных животных авторы предложили три типа организации ниши стволовых клеток: А, B, C (рис. 2). Несмотря на то, что эти три типа ниш имеют специфические признаки (авторами выделено 12 таких признаков), это не означает, что все существующие ниши должны быть "втиснуты" в эту классификацию. Поскольку признаки архитектуры НСК являются результатом естественного отбора, то в реальности возможны различные комбинации и промежуточные варианты признаков, характерных для того или иного типа выделенной авторами ниши.

Архитектура типа "А" (отсутствие очевидной ниши). Такой вариант характерен для животных, у которых нет структурированных НСК. Для них типичен высоко пластичный набор ССК, т. е. ССК появляются по мере необходимости (например, мезенхимальные археоциты демоспонгий). Кроме того, каждая стволовая клетка создает свою собственную микросреду, заменяющую оформленную нишу.

Архитектура типа "B" характерна для животных, группы ССК которых распределены по всему телу (равномерно или неравномерно) и не демонстрируют регионально - специфичной экспрессии генов. У животных, имеющих ниши типа "B", НСК представляют собой либо отдельный орган или ткань (как у Hydra), либо нишей является все животное (как в случае Platyhelminthes). К нише типа "В" также можно отнести и хоаноциты губок, поскольку сам по себе эпителий - хоанодерма у различных групп губок является микроокружением, поддерживающим пролиферацию и дифференцировку хоаноцитов. Таким образом, представители различных классов одного типа (например, Porifera) могут иметь либо НСК одного из двух типов - "A" или "B", либо оба типа НСК - "A" и "B" внутри одного организма.

Архитектура типа "C" описана для тех животных, которые обладают пространственно ограниченными (и богатыми межклеточными взаимодействиями) нишами ССК. В первую очередь, такой тип архитектуры характерен для млекопитающих и насекомых, а также, возможно, для некоторых видов оболочников (Tunicata). В этих случаях пространственно ограниченные ниши ССК, состав их клеток и внеклеточного матрикса являются ключевыми факторами для обеспечения как поддержания стадии стволовых клеток, так и регуляции их дифференцировки.

Благодаря проведенному анализу становится очевидно, что ниши стволовых клеток у многоклеточных животных характеризуются гораздо большим разнообразием вариантов структурной организации и свойств, чем это представлялось на основе исследования лишь модельных для биологии развития организмов. Однако для лучшего понимания свойств этих ниш, необходимы дальнейшие тщательные исследования комплекса параметров НСК: (а) четкая идентификация резидентных стволовых клеток, (б) подробная карта клеточных компонентов и внеклеточного матрикса, (в) доказательства молекулярных взаимодействий между стволовыми клетками и компонентами их внешней среды, (г) функциональные исследования. Без комплексной всех параметров ниши выделение любого нового типа НСК будет оставаться спекулятивным, в какой бы биологической системе он ни изучался.

Рис. 1. Обобщение данных о структуре и свойствах ниши стволовых клеток у модельных организмов. На этой иллюстрации представлены наиболее важные базовые структуры, которые, как предполагается, определяют НСК. Вверху перечислены четыре физиологических свойства, связанных с функциональностью ниши. Далее показаны различные компоненты ниши, связанные с активностью НСК: различные клетки, сигнальные молекулы и внеклеточный матрикс (из Martinez et al., 2022).

Рис. 2. Концептуальная схема, представляющая три различных типа архитектуры ниши стволовых клеток у многоклеточных животных. A, B и C относятся к трем структурным состояниям, выделенным для описания постепенно усложняющейся архитектуры ниш и их локализации в теле животного (из Martinez et al., 2022).

Новость подготовил

© Ересковский А.В.

11.04.2022