© Дмитрий Воронцов, старший научный сотрудник лаборатории СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ. Кандидат биологических наук.

Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

© Елена Воронежская, доктор биологических наук, руководитель лаборатории СРАВНИТЕЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ.

Область научных интересов: участие нейротрансмиттерных веществ в механизмах нейрогенеза.

Вам когда-нибудь хотелось заглянуть в далекое прошлое и увидеть динозавра? Ну или, хотя бы, древнее насекомое? Те, кому этого хочется особенно сильно, идут в палеонтологи. Причем ученых интересуют все, даже самые маленькие сохранившиеся свидетельства эволюции жизни на Земле. Над проблемой «филогенетического родства» бьется молекулярная филогенетика. Однако филогенетические деревья могут указать нам только на предполагаемое родство.

Материальные ископаемые находки и тщательный их анализ и сравнение с современными видами необходимы, чтобы дополнить теоретическую картину изменения жизненных форм, обеспечить временную калибровку эволюционных преобразований.

Среди доступных в настоящее время ископаемых особое положение занимают включения в янтаре — окаменевшей миллионы лет назад смоле древних деревьев. Смола сохраняет попавших и застывших в ней древних животных и растения вплоть до мельчайших подробностей. В различных янтарях можно найти включения возрастом от 20 до 230 миллионов лет. Только представьте, что в этих прозрачных кусочках окаменевшей смолы сохранены представители мезозойской и кайнозойской эры! И очень часто исследования таких уникальных образцов ограничены не сохранностью самих включений, а исключительно возможностями применяемых методов.

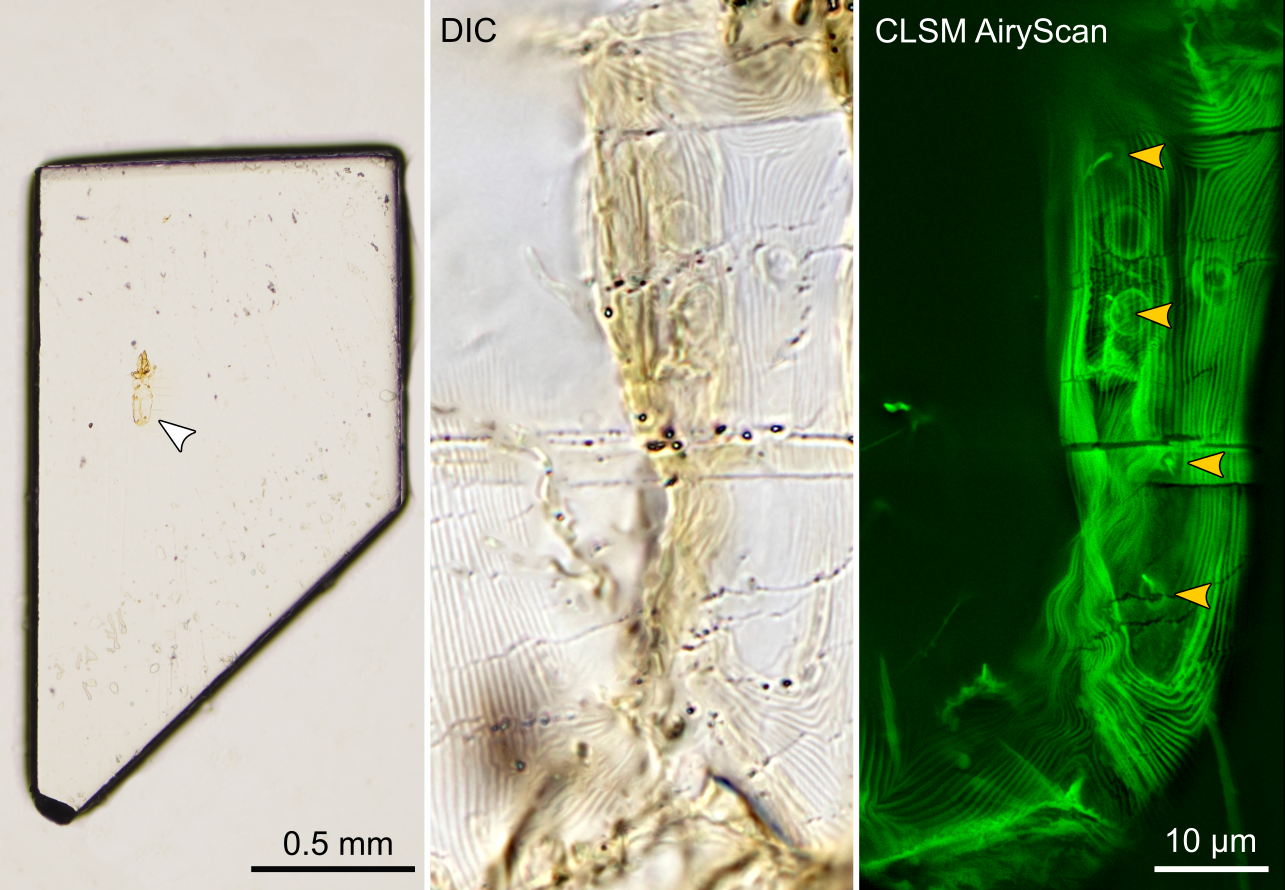

В нашей недавно опубликованной методической работе www.researchgate.net/publication... мы показали, что можно повысить оптическое разрешение при исследовании включений в янтаре, применив особый метод обработки образцов, лазерный конфокальный микроскоп и технику сканирования с супер-разрешением Airyscan (мы использовали микроскоп Zeiss LSM 880 в ЦКП ИБР РАН). Важно, чтобы ископаемый образец обладал способностью к автофлуоресценции. Так, кутикула членистоногих обладает очень яркой автофлуоресценцией, которая сохраняется при заключении в янтаре в течение десятков миллионов лет (рисунок 1).

Это свойство позволяет исследовать мельчайшие подробности их внешнего строения. Комбинация прецизионной полировки янтарных образцов, их обратимое просветление при помощи заполнения водой и использование насыщенного раствора фруктозы в качестве иммерсионной среды позволила нам заглянуть за дифракционный предел видимого света (около 0.25 микрон) при исследовании таких образцов. В процессе работы мы не раз испытывали удивление и восхищение, наблюдая яркую флуоресценцию и мельчайшие подробности строения клеща, который застыл в янтаре много миллионов лет назад (рисунок 2).

Существенно, что, в отличие от некоторых других методик исследования ископаемых, лазерное сканирование никак не вредит образцам, каждый из которых, естественно, уникален. Предложенная нами методика повышения оптического разрешения исследования янтарных включений открывает дорогу для дальнейшего совершенствования методов исследований древних ископаемых. Мы надеемся, что наши методические находки найдут свое применение и вне палеонтологических исследований — в тех случаях, когда требуется повысить оптическое разрешение при микроскопическом анализе сложных трехмерных объектов.

Рис. 1. На двух верхних фото показаны близкие родственники - клещи семейства Camerobiidae, справа — современный, слева — живший около 40 млн лет назад. Оба отсканированы на конфокальном микроскопе с одинаковыми параметрами. Видно, что за прошедшее время авто-флуоресценция внешних покровов клеща если и уменьшилась, то незначительно. Три нижние фотографии показывают переднюю часть ископаемого галлового клеща (Acari: Eriophyoidea), возраст около 40 млн лет. Слева — фото в проходящем свете, в центре — стандартный конфокальный скан, справа — Airyscan. В проходящем свете видны, прежде всего, преломляющие свет внешние покровы клеща, в то время как конфокальный микроскоп позволил увидеть детали внутреннего строения ископаемого клеща. Во всех случаях изображения получены из нескольких десятков послойных кадров.

Рис. 2. На фотографиях показан ископаемый клещ из янтаря мелового периода (возраст около 99 млн лет). Слева — тонкая полированная пластинка янтаря с клещом из семейства Pediculochelidae (показан стрелкой). В центре — фрагмент кутикулы клеща, съёмка в проходящем свете с дифференциальным интерференционным контрастом (DIC), объектив 100х. Справа — тот же фрагмент, конфокальное сканирование в режиме супер-разрешения, объектив 63х. Для сопоставления с современными представителями семейства было важно разглядеть и посчитать маленькие щетинки (показаны стрелками), которые прекрасно видны на конфокальном изображении.

Новость подготовили

© Дмитрий Воронцов и Елена Воронежская

11.02.2022