Беспозвоночные – новые модели для изучения механизмов влияния двигательной активности на работу мозга и поведение потомков

Комментарий к статье: Dyakonova V, Mezheritskiy M, Boguslavsky D, Dyakonova T, Chistopolsky I, Ito E, Zakharov I. Exercise and the Brain: Lessons From Invertebrate Studies. Front Behav Neurosci. 2022 16:928093.

doi: 10.3389/fnbeh.2022

© Дьяконова Варвара Евгеньевна, г.н.с. доктор биологических наук, профессор РАН.

© Захаров Игорь Сергеевич, д.б.н., председатель ученого совета ИБР РАН.

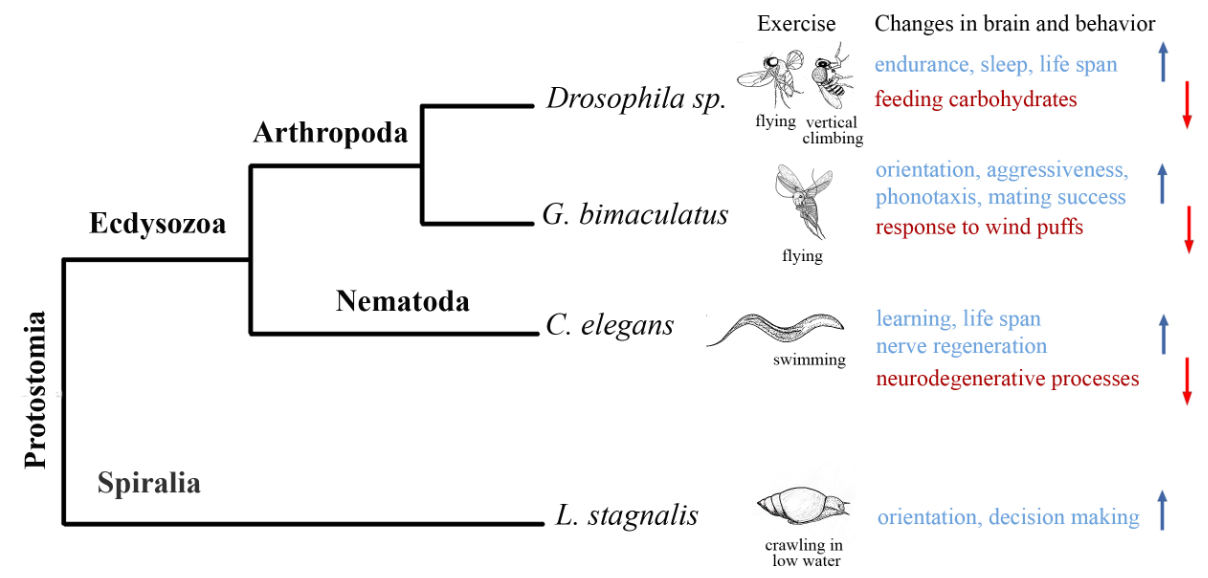

Антропологи давно обсуждают, почему и как в эволюции человека сформировалась связь «движение-мозг». Их представления основаны на специфической анатомии человека, предрасположенной к длительному бегу (Bramble, Lieberman, 2004; Lieberman, 2012) и охотничьей деятельности древних людей, которая требовала сочетания физических и умственных усилий (Raichlen, Alexander, 2017). В недавнем обзоре мы впервые собрали данные по влиянию видо-специфичной интенсивной локомоции на поведение и работу нервной системы у разнообразных представителей Protostoma, к которым трудно применить предположения антропологов. Оказалось, что движение улучшает функции мозга у всех исследованных представителей трех крупных и отдаленно родственных групп первичноротых, а именно у нематод, моллюсков и членистоногих (рис. 1).

У нематоды C. elegans плавание защищало от нейродегенерации, улучшало ассоциативное обучение (Laranjeiro et al., 2019), ускоряло регенерацию нервов (Kumar et al., 2021). У моллюска L. stagnalis предшествующее наземное ползание повышало активность в новой среде и облегчало принятие решений (Коршунова и др., 2016); у мухи Drosophila spp. вертикальное лазание повышало выносливость, улучшало сон и пищевое поведение (обзор, Watanabe and Riddle, 2019), у сверчка G. bimaculatus полет улучшал ориентацию за счет конспецифического фонотаксиса (Mezheritskiy et al., 2020), усиливал агрессивность (Hofmann и Stevenson, 2000), способствовал спариванию (Дьяконова, Крушинский, 2008) и повышал устойчивость к тревожным сигналам (Stevenson et al., 2005). Многие из этих эффектов были описаны и у млекопитающих как положительные результаты бега, что предполагает определенное сходство бенефициарных эффектов локомоции у отдаленно родственных видов. На молекулярном и эпигенетическом уровне также наблюдается явное сходство межд

у млекопитающими, насекомыми и нематодами в регуляции метаболизма посредством интенсивной локомоции. У представителей этих групп упражнения снижают метаболизм глюкозы и увеличивают метаболизм жиров, влияя на экспрессию консервативных генов, связанных с метаболизмом. Дальнейшее изучение механизмов, активируемых интенсивным движением в нервной системе различных беспозвоночных, может привести к открытию еще большего числа общих молекулярных каскадов.

Однако выявленное сходство ставит и вопрос: а являются ли исследования на беспозвоночных чем-то большим, чем просто повторением работ, сделанных ранее на грызунах, дали ли они что-то принципиально новое? Мы считаем, что да, они уже значительно обогатили область новыми открытиями и, кажется, имеют еще лучшие перспективы.

Первый урок из исследований на беспозвоночных заключается в том, что феномен влияния физической активности на работу мозга не уникален для млекопитающих, он, вероятно, имеет глубокие эволюционные корни. Тогда в чем его биологический смысл? Наша гипотеза предполагает, что интенсивное движение интерпретируется организмом как предсказание изменений, в ожидании которых и происходят корректировки поведения и активности нервной системы. В результате ресурсы мобилизуются на повышение скорости и эффективности принятия решений — пресловутое «думай быстро!». Действительно, все поведенческие эффекты интенсивной локомоции благоприятны для адаптации и ориентации в новых условиях, как обсуждалось в предыдущих работах по филогенетически далеким видам (Коршунова и др., 2016; Аонума и др., 2020; Межерицкий и др., 2020), включая млекопитающих. У последних бег стимулировал исследование новых территорий (Yin et al., 2013), способствовал обучению новому и забыванию старых воспоминаний (Epp et al., 2016). Интересно, что у позвоночных и беспозвоночных двигательная активность стимулирует рискованное и энергетически затратное поведение в условиях неопределенности. Это может отражать общий гомеостатический переход от стабильности к более высокой пластичности, наблюдаемый на поведенческом, метаболическом и генетическом уровнях. Переход к более высокой пластичности — ожидаемый способ преадаптации к новизне. В то же время эффекты физической нагрузки у позвоночных и беспозвоночных отличаются от влияния стресса (Laranjeiro et al., 2017; Aonuma et al., 2020) и даже устраняют последствия некоторых стрессорных воздействий (Heijnen et al., 2016).

Следующее интересное открытие, сделанное у беспозвоночных, предполагает, что, по крайней мере, у C. elegans и Drosophila более высокая двигательная активность связана с увеличением продолжительности жизни, несмотря на очевидные энергетические затраты. Активация когнитивных навыков после физических упражнений требует дополнительных энергетических трат. Более того, у C. elegans когнитивная активность и возбуждение нейронов связаны с уменьшением продолжительности жизни (Burger et al., 2008; Zullo et al., 2019; Дьяконова, 2020). Однако интенсивная локомоция (по крайней мере, в некоторых режимах), оказывая стимулирующее влияние на когнитивные функции, по-видимому, не оказывает отрицательного влияния на продолжительность жизни. Мы предполагаем, что это может быть связано с активацией антиоксидантных систем (уже показанной как эффект физической нагрузки) и систем репарации ДНК (еще предстоит проверить) для защиты от риска мутаций нейронной ДНК при повышении эпигенетической пластичности мозга. Большой перспективой для будущих исследований на беспозвоночных животных является поиск естественных механизмов, которые способствуют повышению пластичности нервной системы при усилении защитных функций после физической нагрузки.

Благодаря экспериментальным преимуществам выбранных беспозвоночных животных, удалось также получить и новые сведения о клеточных и молекулярных механизмах, лежащих в основе влияния интенсивной локомоции на мозг. Так, у C. elegans выяснен молекулярный механизм ускоренной регенерации нервов, вызванной физической нагрузкой, на уровне отдельных клеток (Kumar et al., 2021). Установлено, что ключевой молекулой, необходимой для индуцированной плаванием регенерации аксонов, является сенсор клеточной энергии AAK-2/AMPK. Это интересное открытие может помочь понять молекулярные взаимосвязи между такими явлениями как физические упражнения, нейронное возбуждение и продолжительность жизни. AAR-2/AMPK находится на пересечении этих путей (Park et al., 2020). У Lymnaea stagnalis впервые обнаружены изменения биофизических свойств изолированных серотонинергических нейронов, а также участие объемной нейротрансмиссии в адаптации нервной системы к физической нагрузке (Дьяконова и др., 2019). У Drosophila spp. в хорошо контролируемых экспериментах с различными режимами тренировок идентифицированы метаболические пути и гены нервной системы, экспрессия которых чувствительна к тренировкам (Watanabe and Riddle, 2021); подтверждена роль октопаминергической системы генетическими, фармакологическими и поведенческими исследованиями (Sujkowski et al., 2017, 2020; Cobb et al., 2020). У сверчка G. bimaculatus наиболее полный репертуар поведенческих изменений, вызванных полетом, описан в нейроэтологических исследованиях агрессии (Hofmann, Stevenson, 2000), спаривания (Дьяконова, Крушинский, 2008), слуховой ориентации (Сергеева, Попов, 1994; Межерицкий и др., 2020). Эти исследования позволили описать вызванные полетом изменения поведенческого состояния и сформулировать гипотезу о биологическом значении эффекта полета как возможной адаптации к новой среде (Stevenson et al., 2005; Дьяконова, Крушинский, 2008; Межерицкий и др., 2020).

Исследования взаимосвязи движение - мозг у вышеперечисленных организмов, по всей видимости, будут продолжены. Практически у каждой выбранной модели остаются определенные пробелы либо в методическом, либо в теоретическом плане. В исследованиях на моллюсках пока не использованы генетические подходы, не полностью исследованы когнитивные функции после интенсивной локомоции. У Drosophila spp. нет данных о когнитивных эффектах физических упражнений, вопрос о биологической и этологической значимости эффектов вертикального ползания остается открытым. Сверчки недостаточно охарактеризованы в генетических и клеточных экспериментах. C. elegans как объект имеет прекрасные перспективы для клеточного и генетического анализа влияния плавания на обучение и продолжительность жизни наряду с механизмами, связывающими когнитивную активность с увеличением продолжительности жизни. Кроме того, все беспозвоночные организмы были бы полезны для изучения возможных трансгенераторных эпигенетических эффектов интенсивной локомоции и их механизмов. До сих пор о таких эффектах физических упражнений сообщалось только у грызунов (для обзора Yang et al., 2021), которые менее удобны для изучения из-за их относительно длительного жизненного цикла.

Мы пока не знаем, развивались ли упомянутые эффекты интенсивной локомоции на нервную систему независимо в исследованных группах беспозвоночных, а также у первичноротых и вторичноротых. Изучение влияния локомоции на поведение и мозг у беспозвоночных были начаты только в последние 7–8 лет, и данные по ним все еще немногочисленны, однако представляется, что продолжение исследований в этом направлении обещает существенные достижения в понимании эволюции механизмов адаптации животных к меняющимся условиям жизни.

Новость представили ©Дьяконова В.Е., Захаров И.С.

11.01.2023