Dmitry N. Lapshin, Dmitry D. Vorontsov

Journal of Experimental Biology 2019 222: jeb208785 doi: 10.1242/jeb.208785 Published 31 October 2019

© Воронцов Дмитрий Дмитриевич

- кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития. Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

© Воронцов Дмитрий Дмитриевич

- кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития. Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

В последнее время в научном мире сложилось мнение, что изучение биологии кровососущих комаров почти утратило практическую значимость. Много надежд возлагается на методы контроля численности видов, переносящих опасные для человека заболевания. Один из таких методов предполагает массово выпускать в природу генетически модифицированных самцов комаров, содержащих доминантный летальный ген, с целью сокращения естественной популяции. Однако первое применение этого метода оказалось недостаточно эффективным (Scientific Reports (2019) 9:13047 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-49660-6). Это значит, что сохраняется необходимость дальнейшего изучения биологии комаров, в том числе с применением нейроэтологических методов исследования. В частности, изучение их слуховой системы может дать результаты, важные не только в теоретическом, но также и практическом плане.

Комары представляют собой довольно интересную нейроэтологическую модель. Дело в том, что для многих видов комаров характерно сложное брачное поведение, основанное на одновременном излучении и восприятии акустических сигналов. Хорошо всем известный ноющий звук самки комара является ключевым сигналом для самца. Услышав этот сигнал в период роения, самец, который также издаёт в полёте звук, только на более высокой частоте, бросается в погоню за самкой. Но вовремя услышать, определить направление на звук и догнать самку — только первая часть задачи. После сближения самец и самка производят взаимную подстройку частот взмахов крыльев, а поскольку тоны самца и самки существенно различаются, то они не пытаются сделать их одинаковыми, а настраиваются в гармоническом соотношении индивидуальных тонов (т.е. как отношения простых чисел, например, 3:2 или 4:3). Только после этого, если пара обладает достаточно хорошим музыкальным слухом для правильной взаимной настройки, происходит спаривание.

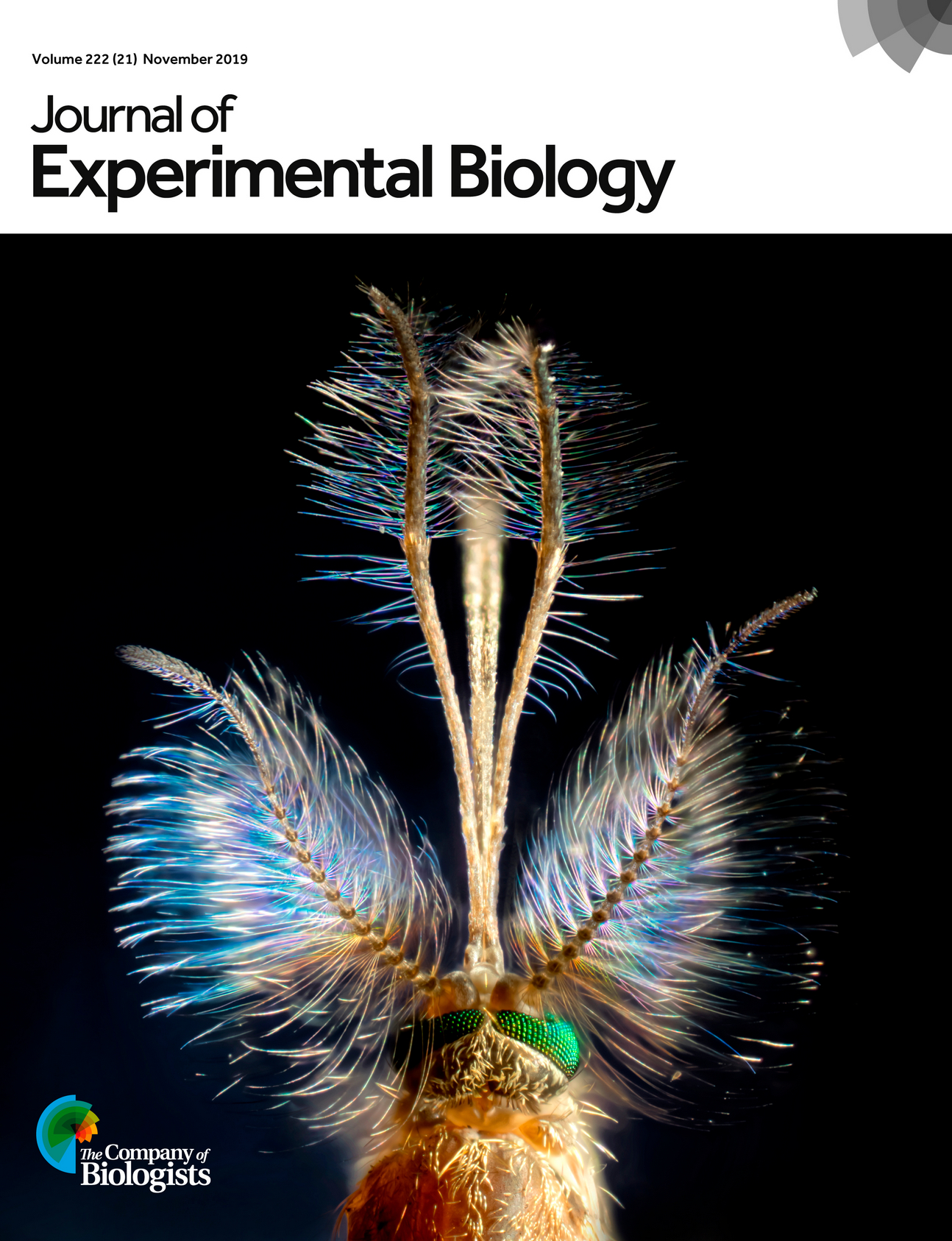

Фото. Обложка Journal of Experimental Biology.

Фото Д.Д. Воронцова

Следует добавить, что у многих видов и погоня за самкой, и гармонический танец происходят в рое, где одновременно вьётся несколько сотен самцов. При таком давлении отбора неудивительно, что при скромных размерах комаров не наблюдается особой экономии в устройстве их слуховой системы.

Комары воспринимают звук не через мембрану, как млекопитающие, а парными опушенными антеннами, расположенными на голове (фото). Такие структуры предназначены реагировать не на изменение звукового давления, а на небольшие колебания частиц воздуха, которые всегда сопровождают звук (смещение частиц и изменение давления — два компонента любого звука, наподобие электрического и магнитного компонентов в электромагнитном излучении). В основании каждой антенны находится капсула, так называемый Джонстонов орган, содержащий примерно 15000 механочувствительных нейронов — число, довольно внушительное для сенсорных систем насекомых.

Джонстонов орган комара считается самым чувствительным приёмником механических колебаний среди всех членистоногих животных. Как и млекопитающие, комары применяют активное механическое усиление слабых звуков, которое можно зарегистрировать при помощи очень чувствительного микрофона, если поднести его к уху (или к антенне комара). Если масштабировать Джонстонов орган до размеров Эйфелевой башни, то получится, что находящиеся в основании башни чувствительные элементы будут способны зарегистрировать отклонение её вершины на 1 мм. Такая чувствительность соизмерима с нашей способностью слышать звуки в низкочастотном диапазоне (90-500 Гц). Самки комаров не столь чувствительны по сравнению с самцами, однако также умеют находить объект для нападения по издаваемому им звуку. Важно отметить, что комары слышат в полёте, когда на антенны действует не только сильная вибрация от крыльев, но и порывы ветра, в том числе и те, что сопровождают собственные манёвры насекомого. Вызванные ими смещения антенны на несколько порядков превышают ее колебания при действии звуковых волн. Любой из современных искусственных микрофонов в таких условиях работать не будет.

Слуховые нейроны комаров настроены на разные частоты, а в силу радиально-симметричного строения антенны и Джонстонова органа ещё и избирательны по направлению прихода звука (для сравнения: слуховая система млекопитающих для надёжного определения направления на звук использует различные ухищрения, задействующие множество нейронов в мозге). Если посмотреть на слуховой орган комара с позиции инженера, то мы увидим микрофон с прекрасной чувствительностью и ветрозащитой, который к тому же может быть избирательно направленным в пределах 360 градусов.

Исследованию того, как же устроен слух комаров на уровне отдельных слуховых нейронов, и была посвящена наша работа, недавно опубликованная в Journal of Experimental Biology (doi: 10.1242/jeb.208785). В течение двух экспериментальных сезонов нами были измерены пороговая чувствительность, частотная настройка и предпочтительное направление восприятия более трехсот слуховых нейронов. Как исходно мы и предполагали, нейроны с различными параметрами оказались равномерно ориентированными во всех направлениях вокруг антенны. Однако другие экспериментальные находки оказались не столь тривиальными. В частности, были подтверждены данные из нашей предыдущей работы об объединении слуховых нейронов в пары и тройки, причём два нейрона в таких группах реагировали на один и тот же звук противоположно (противофазно). Именно такая система могла бы эффективно отфильтровывать низкочастотные помехи (например, действие ветра на антенны комара). В то же время, помимо противофазности двух связанных нейронов необходимо, чтобы эти нейроны обладали избирательностью к частотам, характерным для звука полета самки. Так и оказалось, причём пары и тройки частот в группах нейронов тяготели к соотношениям простых чисел (т.е. гармоническим соотношениям), про которые уже было известно из наблюдений за поведением комаров.

Хотя описанный механизм пока существует лишь в виде гипотезы, можно надеяться, что мы стали ближе к пониманию принципов работы одной из самых совершенных слуховых систем в животном мире нашей планеты.

Новость подготовил © Воронцов Д.Д.

10.12.2019