© Михайлов Виктор Сергеевич, доктор биологических наук, профессор. Главный научный сотрудник ИБР РАН. Область научных интересов: биология развития, физико-химическая биология.

© Михайлов Виктор Сергеевич, доктор биологических наук, профессор. Главный научный сотрудник ИБР РАН. Область научных интересов: биология развития, физико-химическая биология.

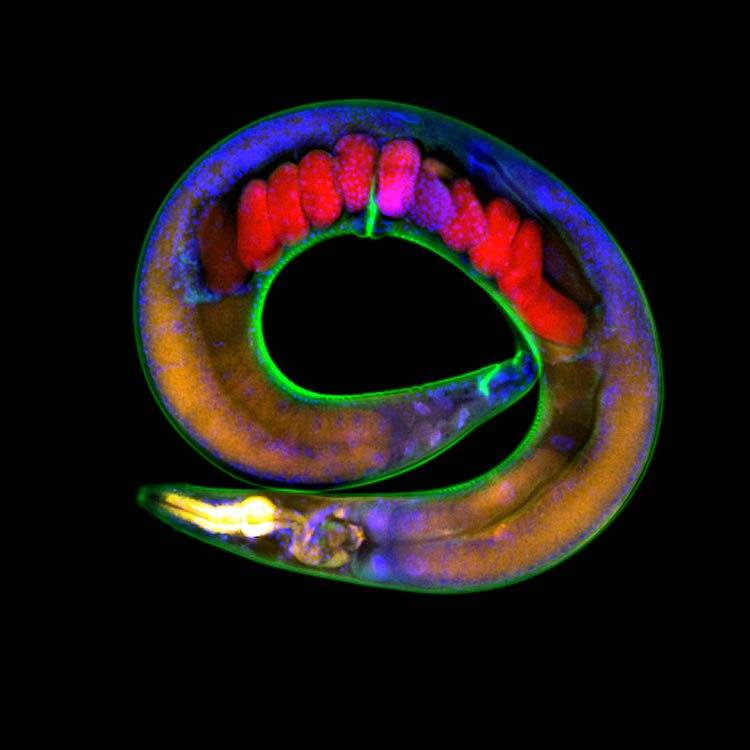

Изменение экспрессии генов животных под воздействием факторов внешней среды может оставлять след в потомках, который проявляется в сохранении у них измененного уровня генной экспрессии. Механизм подобной эпигенетической памяти изучен плохо. Неизвестно, как быстро в поколениях стирается родительский след и каков молекулярный механизм переноса регуляторной информации об уровне экспрессии генов от родителей к потомкам. Ряд новых сведений о механизме эпигенетической наследственности получен в работе на нематоде C. elegans коллективом из нескольких научных институтов Барселоны (Klosin et al., 2017). Червей подвергали воздействию высокой температуры (25ºС) в течение одной или нескольких генераций и определяли у потомков, которых содержали при обычной температуре (20ºС), уровень экспрессии трансгенной конструкции, интегрированной в гетерохроматин и кодирующей несколько копий флуоресцентного белка. Тепловое воздействие приводило к увеличению экспрессии трансгена и свечению нематоды при освещении ультрафиолетовым светом (рисунок), но повышенный уровень экспрессии трансгена и флуоресценции нематоды наблюдался не только у прогретых особей, но и у их потомков, содержавшихся при обычной температуре, вплоть до 15-ого колена!

Рисунок из статьи: "Environmental ‘Memories’ Passed on for 14 Generations" Neuroscience News. April 21, 2017

В работе удалось выяснить молекулярный механизм, обеспечивающий эпигенетическую память. При обычной температуре уровень экспреcсии трансгена низок из-за присутствия в гетерохроматине метилированного гистона Н3 (H3K27me3), который ингибирует транскрипционную активность. Метилирование гистона осуществляется метилтрансферазой SET-25, которая в нормальных условиях активна. В этих условиях трансгенная нематода в ультрафиолете светится слабо. Тепловое воздействие на червей приводит к снижению активности метилтрансферазы, деметилированию гистона H3, активации экспрессии трансгена и значительному увеличению флуоресценции нематоды. Деметилированный хроматин передается потомкам, как по материнской, так и отцовской линии, т.е. через ооциты и спермии, и обеспечивает повышенный уровень экспрессии трансгена в эмбрионах и взрослых особях. Скрещивание прогретых и контрольных червей подтвердило, что повышенный уровень экспрессии наследуется как цис-фактор, интегрированный в хроматин, а не как растворимый ядерный или цитоплазматический транс-фактор. Восстановление активности метитрансферазы SET-25 при возвращении потомков прогретых особей к обычной температуре приводит к метилированию гистона H3, ремоделированию гетерохроматина и постепенному снижению экспрессии трансгена. Память о тепловом воздействии на червей постепенно стирается в ряду поколений. Два фактора влияли на эпигенетическую память потомков – копийность трансгена и длительность теплового воздействия на родителей. У единичного трансгена повышенная экспрессия наблюдалась на протяжении пяти генераций, а у мультикопийного – до 15 генераций. После прогрева родителей в течение 5 генераций «память» сохранялась у потомков 14-ого колена, а при прогреве в течение одной генерации «память» терялась уже после 7-ой генерации. Этот результат вполне согласуется с постепенным характером ремоделирования гетерохроматина. Что важно помнить при интерпретации полученных результатов? Проведенные эксперименты описывают эпигенетическую память о тепловой активации генов в гетерохроматине, который транскрипционно неактивен и представлен преимущественно разными классами повторов, псевдогенами и другими последовательностями с неясной функцией. Хотя подобная «мусорная» ДНК может составлять значительную часть генома, она не включает активные гены эухроматина, кодирующие белки. Транскрипционная активность активных генов может меняться незначительно при довольно умеренном тепловом воздействии на червей или не изменяться вовсе и потому не может оказывать долговременное воздействие на потомков. С другой стороны, полученные результаты указывают на то, что «молчащая» ДНК гетерохроматина может служить буфером для различных внешних воздействий, формировать память об этих воздействиях и участвовать в адаптации организмов к изменяющимся условиям среды в ходе эволюции.

Новость подготовил © 10.05.2017 Михайлов В.С.