Научные интересы: апиология.

В исследовании Dessart et al. (2024) подчеркивается, что инвазивные виды растений оказывают негативное воздействие на местные экосистемы, конкурируя за жизненно важные ресурсы, такие как территория, питательные вещества и насекомые-опылители. Это приводит к существенным изменениям в структуре среды обитания и, как следствие, к сокращению биоразнообразия (IUCN Council, 2000; Charles and Dukes, 2007; Hejda et al., 2009).

Одной из основных стратегий, обеспечивающих успех инвазивных видов, является эффективное взаимодействие с опылителями. Dessart et al. (2024) отмечают, что некоторые инвазивные виды растений обладают конкурентными преимуществами, выделяя насыщенный нектар или демонстрируя яркую окраску цветков, что делает их более привлекательными по сравнению с местными видами растений (Chittka and Schurkens, 2001; Traveset and Richardson, 2006). Учитывая решающую роль опылителей в репродуктивном преимуществе растений, их предпочтения могут оказывать значительное влияние на распространение инвазивных видов растений (Dessart et al., 2024).

Цветовые сигналы, как утверждают Dessart et al. (2024), играют важную роль в коммуникации между растениями и опылителями (Menzel and Blakers, 1976). Понимание этих особенностей восприятия цвета позволяет изучать механизмы, посредством которых цвет влияет на выбор растений опылителями (Dessart et al., 2024).

Вместе с тем, Dessart et al. (2024) подчеркивают, что вопрос о том, как именно инвазивные виды растений используют особенности зрения пчел и других насекомых-опылителей для успешной экспансии в экосистемы, остается недостаточно изученным и требует дальнейших исследований (Dessart et al., 2024).

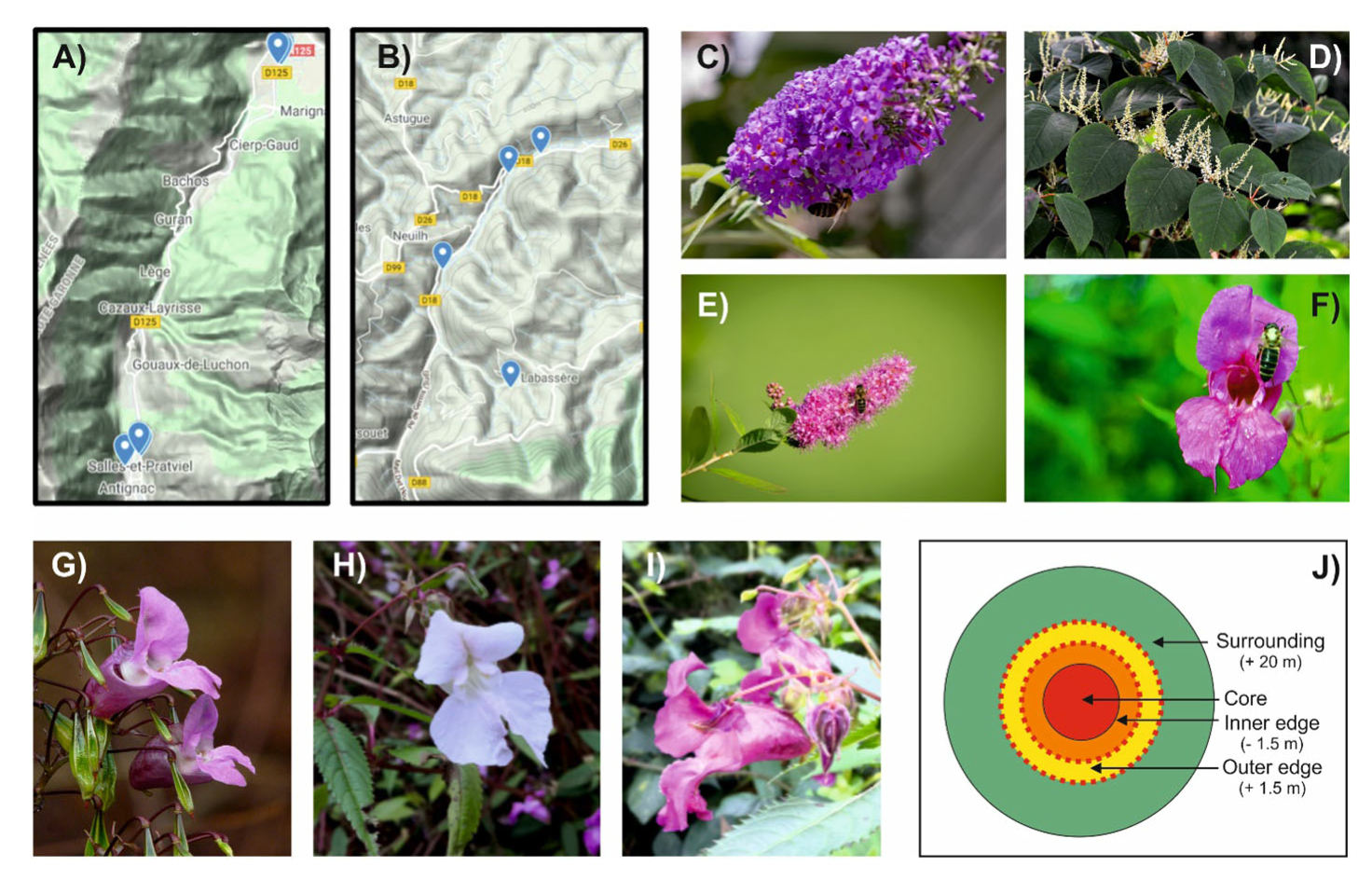

В рамках своего исследования Dessart et al. (2024) проводили полевые работы на двух участках, расположенных в предгорьях Центральных Пиренеев на юго-западе Франции: в долине Пик (42°45’ N, 0°37’ E, высота 1200 м) и в долине Усуэ (43°5’ N, 0°5’ E, высота 800 м). Эти природные комплексы характеризуются сочетанием сельскохозяйственных и лесных зон и высоким уровнем биоразнообразия растений, однако подвержены инвазии различными видами растений (Tabacchi et al., 2010; Guillerme et al., 2020; Jantzi et al., 2021).

Для проведения исследования Dessart et al. (2024) были отобраны четыре доминирующих инвазивных вида растений: Buddleja davidii (кустарник с цветками фиолетовой или розовой окраски), Reynoutria japonica (растение с цветками белой окраски), Spiraea japonica (растение с цветками розовой окраски) и Impatiens glandulifera (растение, представленное тремя морфологическими вариантами (морфами) цветков: с фиолетовой, розовой и белой окраской). Исследования проводились в июле и сентябре 2020 года, в периоды максимального развития растительности (Dessart et al., 2024) (рисунок 1).

Рисунок 1. Район исследования и инвазивные виды растений (Dessart et al., 2024). На рисунке представлены два района исследований, расположенные во Франции: (A) рельефная карта долины Пик (42°45’ с.ш., 0°37’ в.д., высота 1200 м над уровнем моря) и (B) рельефная карта долины Уссуэ (43°5’ с.ш., 0°5’ в.д., высота 800 м над уровнем моря). Также на рисунке изображены изучаемые инвазивные виды растений: (C) Buddleja davidii (Буддлея Давида), (D) Reynoutria japonica (Рейнутрия японская), (E) Spiraea japonica (Спирея японская) и (F) Impatiens glandulifera (Бальзамин железистый). Бальзамин железистый представлен тремя морфами: (G) фиолетовой, (H) белой и (I) розовой. В дополнение к этому, представлена схема стратегии исследования, которая включает в себя четыре зоны, расположенные вокруг точек распространения инвазивных видов растений: Основная зона (ядро), характеризующаяся высокой плотностью инвазивного вида; Внутренняя крайняя зона, характеризующаяся низким уровнем покрытия (< 5%) инвазивным видом и находящаяся на расстоянии 1,5 м от ядра; Внешняя крайняя зона, в которой инвазивные виды растений отсутствуют и которая расположена на расстоянии 1,5 м от внутренней зоны; и Окружающая зона, расположенная в пределах 20 м от внешней зоны (J) (Dessart et al., 2024).

В исследовании Dessart et al. (2024) каждый участок был разделен на четыре концентрические зоны: 1. Ядро зоны – область с высокой плотностью одного из выбранных инвазивных видов. 2. Внутренний край – узкая переходная зона (1,5 м) с минимальным присутствием инвазивного вида. 3. Внешний край – зона, непосредственно окружающая ядро, где инвазивный вид полностью отсутствует. 4. Окружающая зона – более широкая область (20 м), прилегающая к внешнему краю, где инвазивные растения также отсутствуют (Dessart et al., 2024).

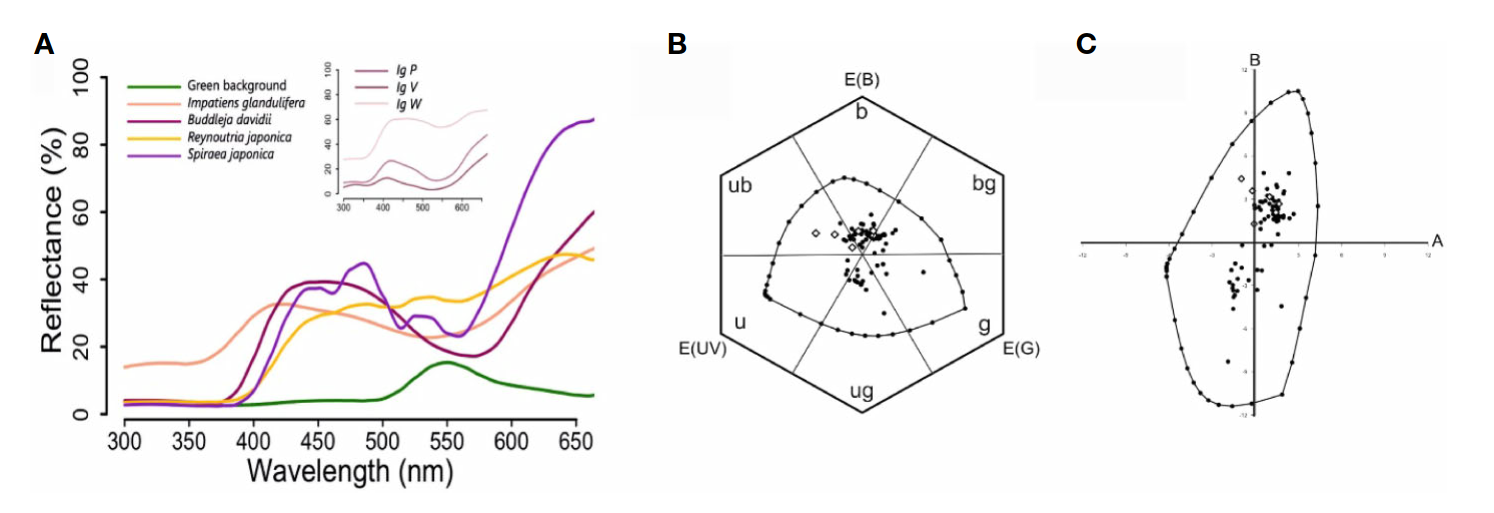

Для анализа спектральной отражательной способности цветов в диапазоне 300–650 нм, соответствующем видимому спектру пчёл (Menzel & Blakers, 1976), Dessart et al. (2024) отбирали не менее трёх свежих цветков каждого вида растений в каждой исследуемой зоне. Измерения проводились с помощью спектрометра Ocean Optics USB4000 и источника света PX-2, а калибровка осуществлялась с использованием белого стандарта (сульфат бария). Всего было собрано 543 спектра от 70 видов растений: 66 местных и 4 инвазивных. Для описания фона были измерены спектры листьев 15 видов растений (n = 25 спектров) (Dessart et al., 2024).

Для анализа восприятия цвета Dessart et al. (2024) использовали гексагональную шкалу (HU) (Chittka, 1992), которая позволяет оценить различимость цветов пчелами. Анализ проводился с помощью пакета pavo в среде R (Maia et al., 2013). Цветовые характеристики цветков были сопоставлены с фоновыми листьями, чтобы рассчитать: (1) Хроматический контраст – разница между цветом цветка и фоном в двухмерном цветовом пространстве; (2) Ахроматический контраст – контраст по длинноволновому рецептору пчелы (L-рецептор), позволяющий обнаруживать объекты на больших расстояниях; (3) Спектральную чистоту – насыщенность цвета, которая влияет на предпочтения пчел (Dessart et al., 2024).

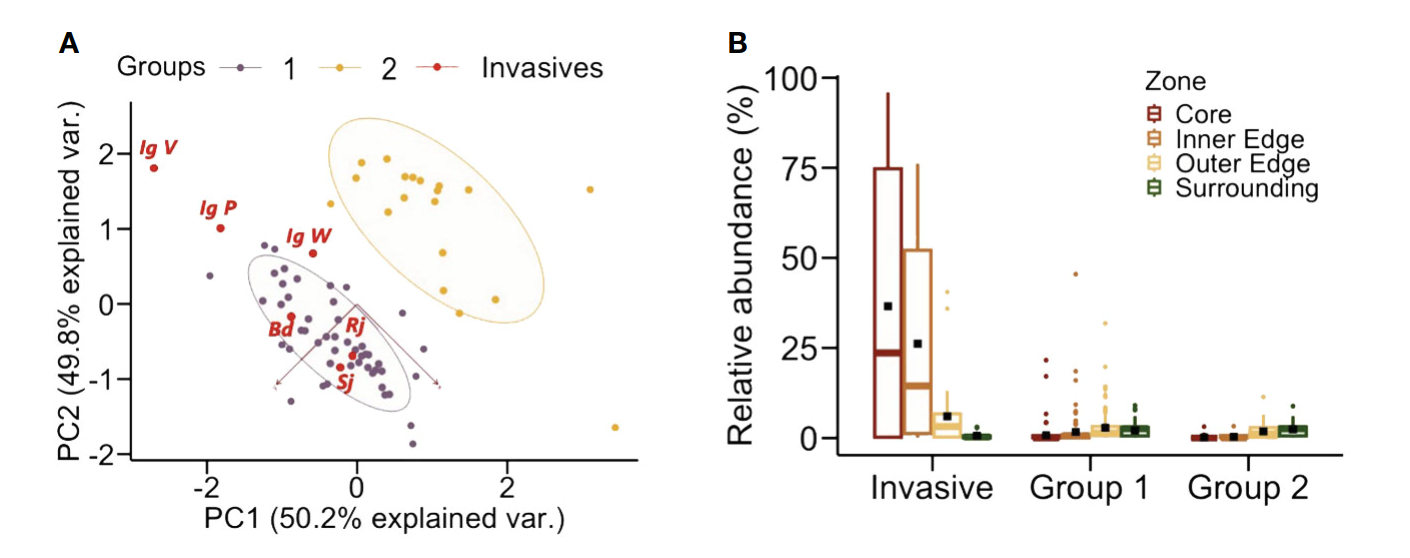

Для оценки сходства цветов инвазивных и местных видов Dessart et al. (2024) провели кластерный и PCA-анализ данных. Авторы использовали метод k-средних, чтобы сгруппировать данные в кластеры с минимальной суммой квадратов расстояний от точек до центров кластеров (Dessart et al., 2024).

С целью выявления специфических визуальных сигналов для пчел у инвазивных видов растений Dessart et al. (2024) оценили и сравнили хроматический контраст, ахроматический контраст и спектральную чистоту между цветами инвазивных и местных видов растений. Сравнение проводилось с использованием критерия Крускала-Уоллиса и теста Уилкоксона. Для проверки различимости цветов использовался метод PERMANOVA с порогом различимости в 0,1 в единицах гексагональной шкалы (HU), который соответствует способности пчел различать цвета в результате условных рефлексов (Dyer and Chittka, 2004).

Спектральная отражательная способность четырех исследуемых инвазивных видов растений (Reynoutria japonica (белые цветы); Buddleja davidii (фиолетово-розовые цветы); Spiraea japonica (розовые цветы); Impatiens glandulifera (фиолетовые, розовые и белые цветы) была сопоставлена с зеленым фоном листьев, который использовался как адаптационный фон в анализе восприятия цвета пчелами. Цветовые координаты цветков были построены в пространстве цветового шестиугольника, что позволило визуализировать различия между инвазивными и местными видами в восприятии пчел (Chittka, 1992; Dessart et al., 2024) (рисунок 2).

Рисунок 2 демонстрирует цветовые характеристики инвазивных и местных видов растений, существенные для медоносных пчел (Apis mellifera). (A) График иллюстрирует отражение света от листьев четырех инвазивных видов: Buddleja davidii, Reynoutria japonica, Spiraea japonica и Impatiens glandulifera. Измерения проводились в диапазоне длин волн 300-650 нм, который воспринимается пчелами. Также представлено среднее отражение света от зеленых листьев. Вставка демонстрирует разнообразие окраски цветков у Impatiens glandulifera: розовую (IgP), фиолетовую (IgV) и белую (IgW) морфы. (B) Цветовые локусы, представляющие цвета цветков, нанесены на цветовой гексагон. На гексагоне отображены 72 цветовых локуса, соответствующие 66 местным видам (черные точки) и 4 инвазивным видам (белые ромбы). (C) Распределение инвазивных и местных видов показано в цветовом пространстве, которое моделирует восприятие цветов пчелами на основе кодирования противоположных цветов (Color Opponent Coding, COC). График демонстрирует реакцию различных типов клеток, отвечающих за восприятие цвета, на цвета инвазивных и местных видов (Dessart et al., 2024).

В цветовом пространстве с кодированием противоположных цветов (Color Opponent Coding, COC) цвета представляются через комбинации противоположных цветовых каналов. Это пространство основано на теории цветового зрения, которая утверждает, что глаз воспринимает цвета через три типа рецепторов (колбочек), каждый из которых наиболее чувствителен к определённому диапазону длин волн света: красному (L), зелёному (M) и синему (S). Однако сигналы от этих рецепторов обрабатываются в зрительной системе не напрямую, а через противоположные пары (Dessart et al., 2024).

PCA анализ данных выявил разделение цветков на две группы на основе их цветовых локусов в цветовом шестиугольнике. Виды растений Группы 1 включали 52 вида (48 местных и 4 инвазивных). Эти виды локализовались в ультрафиолетово-синей и синей областях шестиугольника, что соответствует синевато-фиолетовому восприятию цвета пчелами. Виды местных растений Группы 2 включали 18 местных видов, локализованных в ультрафиолетово-зеленой и зеленой областях шестиугольника. Инвазивные виды растений располагались преимущественно в центральных зонах выборок (ядро и внутренний край), тогда как виды местных растений Группы 1 преобладали в окрестностях инвазивных видов, а виды растений Группы 2 – во внешних и окружающих зонах (Dessart et al., 2024).

Для оценки заметности цветов инвазивных растений были рассчитаны три показателя: хроматический контраст, ахроматический контраст и спектральная чистота. В общем сравнении заметности цветов между инвазивными и местными видами растений значимых различий по этим показателям выявлено не было (p > 0.05) (Dessart et al., 2024) (рисунок 3).

Рисунок 3. (A) Кластерный анализ характеристик цветов позволяет выделить две группы растений по окраске цветов. Группа 1 (фиолетовые точки) включает 52 вида: 48 местных и 4 инвазивных — Buddleja davidii(Bd), >Spiraea japonica (Sj), Reynoutria japonica (Rj) и три морфы цветов Impatiens glandulifera (Ig) (IgV, IgW, IgP) в ультрафиолетово-синей области. Инвазивные виды растений обозначены красными точками. Группа 2 (желтые точки) состоит из 18 местных видов растений с окраской цветов в ультрафиолетово-зеленой и зеленой областях. (B) По частотам инвазивных видов растений видно, что они преимущественно распространены в основной зоне, тогда как виды растений группы 1 — во внутренних и внешних крайних зонах, а виды растений группы 2 — во внешней и окружающей зонах (Dessart et al., 2024).

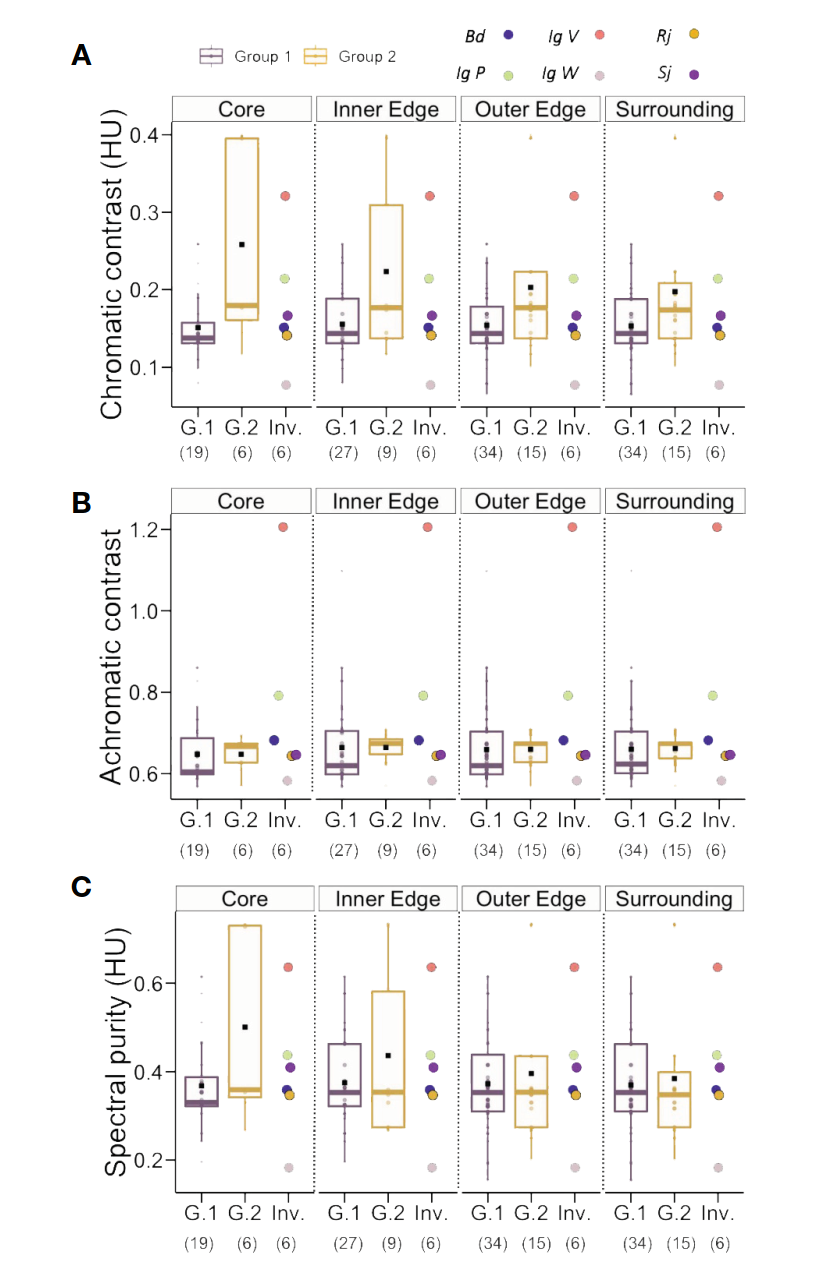

Однако при анализе отдельных видов растений были обнаружены отличия. Вид растения Impatiens glandulifera с фиолетовыми и розовыми цветами проявлял более высокие значения хроматического и ахроматического контрастов, а также спектральной чистоты по сравнению с местными растениями (p < 0.0001) (Dessart et al., 2024).

Белая морфа цветов вида Impatiens glandulifera оказалась менее заметной, демонстрируя низкие значения всех трех показателей. Buddleja davidii и Spiraea japonica показали умеренные различия в ахроматическом контрасте и спектральной чистоте, но не отличались хроматически. Цветы вида Reynoutria japonica не показали значительных различий от цветов местных растений. Дополнительный анализ по зонам выборки показал, что различия были более выражены в центральных зонах (ядро и внутренний край). Например, фиолетовая и розовая морфы Impatiens glandulifera были более заметными как на больших, так и на малых дистанциях (Dessart et al., 2024) (рисунок 4).

Рисунок 4. (A) Хроматический контраст (в единицах гексагональной шкалы, HU), (B) Ахроматический контраст (контраст L-рецепторов относительно фона) и (C) Спектральная чистота (в единицах гексагональной шкалы, HU) для растений Группы 1 (G.1), для растений Группы 2 (G.2) и инвазивных видов растений (Inv.), проанализированные по зонам выборки: основной, внутренней и внешней зонах, а также окружающей зоне. Виды растений: Bd — Buddleja davidii; Sj — Spiraea japonica; Rj — Reynoutria japonica; Ig — Impatiens glandulifera; IgV, IgW и IgP — фиолетовая, белая и розовая морфы Ig. Число в скобках указывает размеры выборок (Dessart et al., 2024).

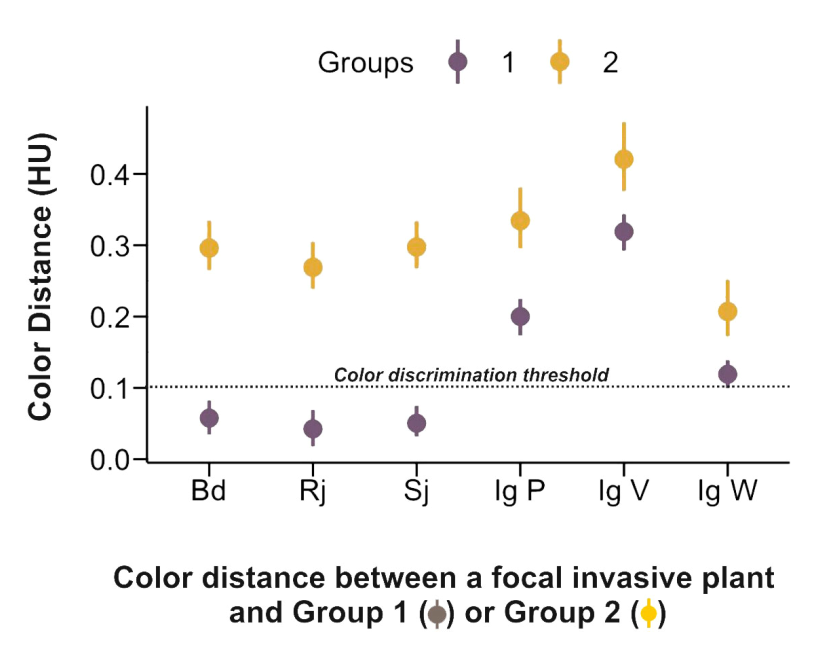

В исследовании Dessart et al. (2024) была проведена оценка различимости цветов инвазивных и местных видов растений на основе анализа расстояний между их цветовыми локусами в шестиугольном цветовом пространстве. В качестве порога различимости, воспринимаемого пчелами, использовалось значение в 0.1 единицы шестиугольника, согласно Dyer and Chittka (2004). Результаты показали, что инвазивные виды растений статистически значимо отличались по цвету от местных видов, принадлежащих к Группе 2 (зелено-ультрафиолетовая область). Однако, три инвазивных вида – Buddleja davidii, Reynoutria japonica и Spiraea japonica – оказались неразличимы для пчел от местных видов растений Группы 1, расположенных в ультрафиолетово-синей и синей областях спектра. Белая морфа Impatiens glandulifera находилась на границе различимости по сравнению с видами Группы 1. В то же время, фиолетовая и розовая морфы цветов Impatiens glandulifera демонстрировали четкую различимость для пчел от всех исследованных местных растений, что делает их визуально уникальными и, следовательно, более заметными (Dessart et al., 2024) (рисунок 5).

Авторы исследования пришли к выводу, что стратегия использования цветовых сигналов у инвазивных растений неоднородна. Некоторые виды, по-видимому, имитируют цвета местных растений, чтобы привлекать опылителей. Другие же, как Impatiens glandulifera, формируют уникальные и легко различимые цветовые сигналы (Dessart et al., 2024).

Рисунок 5. Дистанции различий в цветах между инвазивными и местными видами растений (Группы 1 и 2) в единицах гексагональной шкалы (HU). Пунктирная линия на уровне 0.1 HU обозначает порог различения цветов для медоносной пчелы. Результаты показывают, что все инвазивные виды растений достоверно отличались по цвету от местных видов растений Группы 2. Однако три инвазивных вида – Buddleia davidii, Reynoutria japonica и Spiraea japonica – не показали значительных различий в цвете по сравнению с окружающими видами местных растений Группы 1. Важно отметить, что все цветовые морфы вида Impatiens glandulifera достоверно отличались от цветов местных видов растений Группы 1 (Dessart et al., 2024).

Dessart et al. (2024) подчеркивают, что коммуникация между растениями и насекомыми-опылителями играет важную роль в эффективном опылении. Цветовые сигналы являются значимым элементом этой коммуникации, привлекая опылителей с больших расстояний (Menzel and Blakers, 1976), и их цветовое восприятие критично для выбора цветков и обучения на основе условного рефлекса (Giurfa et al., 1996; Menzel, 1985). Dessart et al. (2024) выявили, что четыре инвазивных вида растений используют различные цветовые стратегии для конкуренции с местными видами за внимание пчел-опылителей. Анализ хроматического и ахроматического контрастов, а также спектральной чистоты, позволил выделить две основные стратегии захвата территорий инвазивными видами растений: цветовую схожесть и цветовую выделяемость (Dessart et al., 2024).

Dessart et al. (2024) обнаружили, что три инвазивных вида растений (Buddleja davidii, Reynoutria japonica и Spiraea japonica) демонстрируют цветовую схожесть с окружающими их местными растениями, относящимися к Группе 1 (ультрафиолетово-синие и синие оттенки). Эти инвазивные растения не выделяются на фоне местных видов, что способствует эффекту генерализации у пчел (Dessart et al., 2024).

Генерализация означает, что пчелы, посещающие местные виды с похожей окраской, также посещают инвазивные растения, не проводя четкого различия между ними. Такая стратегия позволяет инвазивным видам: (1) использовать существующую коммуникацию между местными растениями и насекомыми-опылителями; (2) привлекать пчел за счет их цветовой памяти и поведенческой приверженности определенным цветам (Dessart et al., 2024).

Dessart et al. (2024) предполагают, что такая стратегия может способствовать эффекту магнита, при котором инвазивные растения усиливают посещаемость всех цветков с похожей окраской в их окружении (Moeller, 2004; Cuadra-Valdés et al., 2021). Однако этот эффект также может приводить к перекрестному опылению и потере пыльцы у менее распространенных местных видов, потенциально снижая их репродуктивный успех (Morales and Traveset, 2008).

В отличие от вышеуказанных видов, фиолетовые и розовые морфы Impatiens glandulifera демонстрируют высокую заметность для пчел: (1) их цветовые сигналы четко различимы от местных видов растений (Группы 1 и 2); (2) они имеют более высокий хроматический и ахроматический контраст, что облегчает их обнаружение как с дальних расстояний, так и при приближении; (3) спектральная чистота их цветов выше, что делает их более привлекательными для пчел (Lunau, 1990; Rohde et al., 2013).

Dessart et al. (2024) объясняют успех этих морф ассоциативным обучением пчел. Высокая заметность цветов и их уникальная окраска способствуют быстрому обучению пчел, поскольку они ассоциируют эти цветы с положительным подкреплением в виде нектара (Rescorla and Wagner, 1972). Цветы Impatiens glandulifera обеспечивают особенно богатый углеводами нектар, что усиливает их привлекательность для опылителей (Chittka and Schurkens, 2001). Таким образом, уникальные цветовые сигналы фиолетовых и розовых морф дают им значительное преимущество в привлечении пчел и обеспечивают их репродуктивный успех (Dessart et al., 2024).

В отличие от розовых и фиолетовых морф, белая морфа Impatiens glandulifera показала низкие значения хроматического и ахроматического контрастов и спектральной чистоты, что делает её менее заметной для пчел. Dessart et al. (2024) предполагают, что белая морфа может компенсировать этот недостаток за счет других механизмов, таких как обонятельные сигналы (сильный аромат цветов) или высокая концентрация нектара или пыльцы, которые могут привлекать пчел при близком приближении (Dessart et al., 2024).

Dessart et al. (2024) отмечают, что присутствие инвазивных видов растений может значительно изменять динамику взаимодействий между местными растениями и опылителями. В частности, стратегия цветовой схожести может привести к конкуренции за опылителей и снижению репродуктивного успеха местных растений. Стратегия цветовой выделяемости позволяет инвазивным видам доминировать в сетях опыления, что может привести к вытеснению местных видов (Dessart et al., 2024).

Таким образом, инвазивные виды растений используют две основные стратегии для привлечения пчел и насекомых-опылителей: цветовую схожесть с местными видами и цветовую выделяемость через высококонтрастные и уникальные цветовые сигналы. Эти стратегии способствуют их успешному распространению и конкуренции с местными видами растений. Исследование Dessart et al. (2024) имеет важное значение для анализа зрительного восприятия насекомых-опылителей, понимания процессов биологической инвазии и создает основу для исследований, направленных на изучение визуальных и сенсорных сигналов, используемых растениями для привлечения опылителей (Dessart et al., 2024).

Список литературы

- Bjerknes, A. L., Totland, Ø., Hegland, S. J., & Nielsen, A. (2007). Do alien plant invasions really affect pollination success in native plant species? Biological Conservation, 138(1–2), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2007.04.015

- Bjerknes, A. L., Totland, Ø., Hegland, S. J., & Nielsen, A. (2007). Do alien plant invasions really affect pollination success in native plant species? Biological Conservation, 138(1–2), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2007.04.015

- Charles, H., & Dukes, J. S. (2007). Impacts of invasive species on ecosystem services. In W. Nentwig (Ed.), Biological invasions (pp. 217–237). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-36920-2_13

- Chittka, L. (1992). The color hexagon: A chromaticity diagram based on photoreceptor excitations as a generalized representation of color opponency. Journal of Comparative Physiology A, 170(5), 533–543. https://doi.org/10.1007/BF00199331

- Chittka, L., & Schurkens, S. (2001). Successful invasion of a floral market. Nature, 411(6838), 653. https://doi.org/10.1038/35079676

- Chittka, L., Thomson, J. D., & Waser, N. M. (1999). Flower constancy, insect psychology, and plant evolution. Naturwissenschaften, 86(8), 361–377. https://doi.org/10.1007/s001140050636

- Dessart, M., Aguiar, J., Tabacchi, E., Guillerme, S., & Giurfa, M. (2024). Color-advertising strategies of invasive plants through the bee eye. Frontiers in Plant Science, 15, 1393204. https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1393204

- Dyer, A. G., & Chittka, L. (2004). Fine colour discrimination requires differential conditioning in bumblebees. Nature, 428(6983), 411–413. https://doi.org/10.1038/nature02373

- Gioria, M., & Osborne, B. A. (2014). Resource competition in plant invasions: Emerging patterns and research needs. Frontiers in Plant Science, 5, 501. https://doi.org/10.3389/fpls.2014.00501

- Giurfa, M., & Lehrer, M. (2001). Honeybee vision and floral displays: From detection to close-up recognition. In L. Chittka & J. D. Thomson (Eds.), Cognitive ecology of pollination (pp. 61–82). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511542268.005

- Giurfa, M., et al. (1996). Detection of coloured stimuli by honeybees: minimum visual angles and receptor specific contrasts. Journal of Comparative Physiology A, 178(5), 699-709. https://doi.org/10.1007/BF00227381

- Hejda, M., Pyšek, P., & Jarošík, V. (2009). Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities. Journal of Ecology, 97(3), 393–403. https://doi.org/10.1111/j.1365-2745.2009.01480.x

- IUCN Council. (2000). Guidelines for the prevention of biodiversity loss caused by alien invasive species. IUCN Species Survival Commission.

- Kevan, P. G. (1983). Floral colors through the insect eye: What they are and what they mean. In C. E. Jones & R. J. Little (Eds.), Handbook of experimental pollination biology (pp. 3–30). Van Nostrand Reinhold.

- Lunau, K. (1990). Colour saturation triggers innate reactions to flower signals: Flower dummy experiments with bumblebees. Journal of Comparative Physiology A, 166(5), 827–834. https://doi.org/10.1007/BF00187329

- Lunau, K., Wacht, S., & Chittka, L. (1996). Colour choices of naive bumble bees and their implications for colour perception. Journal of Comparative Physiology A, 178(4), 477–489. https://doi.org/10.1007/BF00190178

- Menzel, R. (1985). Learning in honey bees in an ecological and behavioral context. In B. Hölldobler & M. Lindauer (Eds.), Experimental behavioral ecology and sociobiology (pp. 55–74). Gustav Fischer Verlag.

- Menzel, R., & Blakers, M. (1976). Colour receptors in the bee eye—Morphology and spectral sensitivity. Journal of Comparative Physiology, 108(1), 11–13. https://doi.org/10.1007/BF00625437

- Moeller, D. A. (2004). Facilitative interactions among plants via shared pollinators. Ecology, 85(12), 3289–3301. https://doi.org/10.1890/03-0810

- Morales, C. L., & Traveset, A. (2008). Interspecific pollen transfer: Magnitude, prevalence, and consequences for plant fitness. Critical Reviews in Plant Sciences, 27(4), 221–238. https://doi.org/10.1080/07352680802205631

- Parker, I. M., Simberloff, D., Lonsdale, W. M., Goodell, K., Wonham, M., Kareiva, P. M., Williamson, M. H., Von Holle, B., Moyle, P. B., Byers, J. E., & Goldwasser, L. (1999). Impact: Toward a framework for understanding the ecological effects of invaders. Biological Invasions, 1(1), 3–19. https://doi.org/10.1023/A:1010034312781

- Peitsch, D., Fietz, A., Hertel, H., de Souza, J., Ventura, D. F., & Menzel, R. (1992). The spectral input systems of hymenopteran insects and their receptor-based color vision. Journal of Comparative Physiology A, 170(1), 23–40. https://doi.org/10.1007/BF00190398

- Rescorla, R. A., & Wagner, A. R. (1972). A theory of Pavlovian conditioning: Variations in the effectiveness of reinforcement and nonreinforcement. In A. H. Black & W. F. Prokasy (Eds.), Classical conditioning II: Current research and theory (pp. 64–99). Appleton-Century-Crofts.

- Skurski, T. C., Rew, L. J., & Maxwell, B. D. (2017). Mechanisms underlying nonindigenous plant impacts: A review of recent experimental research. Ecology and Evolution, 4(5), 692–702. https://doi.org/10.1002/ece3.948

- Traveset, A., & Richardson, D. M. (2006). Biological invasions as disruptors of plant reproductive mutualisms. Trends in Ecology & Evolution, 21(4), 208–216. https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.01.006

Новость подготовили

© д.б.н., в.н.с. Ильясов Рустем Абузарович, Ильясова Алла Юрьевна

10.04.2025