© Баклушинская Ирина Юрьевна, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук. Область научных интересов: цитогенетика, вид, механизмы видообразования, гибридизация, детерминация пола.

© Баклушинская Ирина Юрьевна, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук. Область научных интересов: цитогенетика, вид, механизмы видообразования, гибридизация, детерминация пола.

Фраза Феодосия Добржанского "Ничто в биологии не имеет смысла кроме как в свете эволюции" [3] стала крылатой. Но так ли важно задумываться о смысле тех биологических процессов, которые мы изучаем в природе, в пробирке или путем биоинформатического анализа? Бесконечное количество статей, которые приходится просматривать при планировании эксперимента и написании статей – узкоспециальные, пусть даже они появились на страницах Nature и Science; и это закономерно, научные исследования должны иметь цель и четко сформулированные задачи, что на практике означает заполнение небольшой ячейки определенными знаниями. Однако нельзя все время зарываться головой в песок (даже в поисках обитающих там живых существ), периодически стоит взглянуть на безбрежный простор сверху. А еще все время хочется заглянуть в будущее, составить прогноз, предсказать/высказать гипотезу, превратится ли нечто во что-то и когда это случится. Такая тяга к "спекуляциям" (слово имеет ярко выраженные негативный оттенок в русском, но вполне адекватно в английском, нередко переводится как 'размышление') неизбывна и абсолютно оправданна, более того, необходима для научного творчества. В биологии обобщения возможны лишь с позиций эволюционной теории, поэтому

появление в Science статьи, посвященной основам научного знания – о повторяемости эволюции и возможности постановки эволюционного эксперимента, не может остаться незамеченным. Основной вопрос: является ли эволюция процессом детерминированным или же случайным?

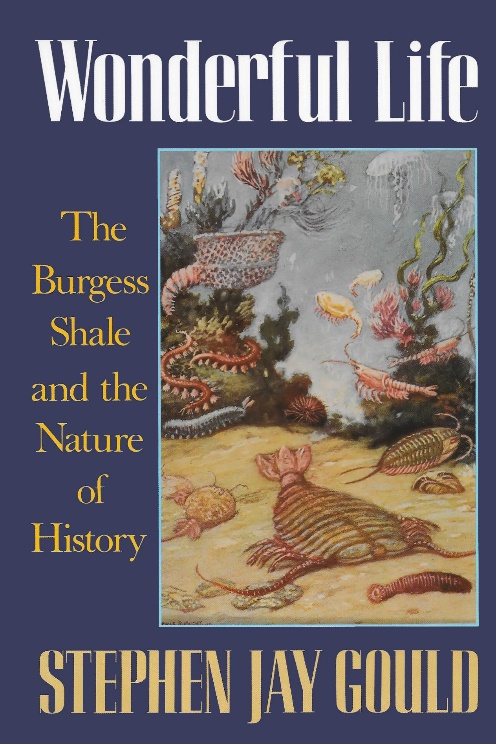

Стивен Джей Гулд, один из авторов эволюционной концепции прерывистого равновесия (punctuated equilibria, см. Gould, Eldredge, 1972) считал, что чувствительность результатов к деталям, т.н., "историческая случайность" является важной особенностью эволюции. Как это проверить? Например, поставив мысленный эксперимент (gedankenexperiment) по воспроизведению – Гулд предлагал как бы прокрутить заново пленку, на которой записана жизнь, "ленту жизни". В предисловии к своей книге "Wonderful life" ("Прекрасная жизнь") Гулд пишет, что эта идея навеяна знаменитым фильмом "It's a wonderful life". Но несмотря на то, что жизнь прекрасна, "плохая новость", по мнению Гулда, заключается в том, что мы не можем выполнить такой мысленный эксперимент, поскольку заведомо невозможно учесть случайные процессы. Гулд утверждал, что историческая случайность занимает центральное место в эволюции, живой мир является продуктом определенной истории, и, если бы эта история пошла по другому пути вследствие, казалось бы, незначительных случайных изменений, современный мир был бы совершенно не похож на тот, который мы знаем.

В статье Blount et al., 2018 проанализированы исследования, в которых сделана попытка доказать повторяемость эволюция. Авторы начинают с отсылки к книге Стивена Гулда (Gould, 1989) и определений основных понятий, подчеркивая, что эволюция — это исторический процесс, среди основных факторов которого можно перечислить следующие: возникновение мутаций, рекомбинация, естественный отбор и генетический дрейф. Первые два обеспечивают формирование генетической изменчивости, тогда как последние два "управляют судьбой" полученных вариантов. Интересно, что в данной статье поток генов, межвидовая гибридизация и горизонтальный перенос генов рассматриваются в качестве особых форм рекомбинации, в отличие от классического понимания этого процесса. Обосновывается такой подход тем, что поток генов описывает перемещение генов по пространственному ландшафту, а межвидовая гибридизация и горизонтальный перенос генов затрагивают генетический материал, перемещающийся между видами. Три процесса из четырех (все, кроме естественного отбора) обычно оцениваются как стохастические, поскольку конкретные варианты, произведенные или потерянные в данном поколении, являются (или кажутся) случайными. Возникает вопрос – что такое случайность? Авторы поясняют, что под случайностью они понимают нечто, что делает исторические последствия непредсказуемыми. При этом естественный отбор определяется как детерминированный процесс, отражающий различия в склонности альтернативных генотипов выживать и размножаться в зависимости от их соответствия окружающей среде.

Таким образом, "детерминизм" в названии статьи отсылает нас к систематическим эффектам естественного отбора, которые способствуют повторяемости в эволюции. При этом детерминизм не означает неизбежность, в отличие от некоторых философских контекстов. Например, вредная мутация может зафиксироваться в небольшой популяции за счет генетического дрейфа, а полезная мутация - исчезнуть тоже за счет дрейфа даже в большой популяции, потому что число особей, изначально несущих мутацию, было невелико.

Еще немного определений. Слова "параллельный" и "конвергентный" широко используются для описания повторяемых эволюционных результатов. Если филогенетические древа, т.е. "родословные" или реконструкции эволюционной истории, сходны или идентичны по происхождению, и если они эволюционируют аналогично, тогда это явление называют параллельной эволюцией. Напротив, если в прошлом они существенно расходились, но впоследствии развивали аналогичные структуры или функции, то имеет место конвергенция.

В современной концепции эволюционной биологии развития, или "evo-devo", развитие является ключевым аспектом эволюции живого. Генетические изменения, затрагивающие гены развития и регуляцию их экспрессии могут радикально преобразовать фенотип. Более того, прошлые генетические изменения, которые происходят стохастически [стохастический (от греч. στοχαστικός — «умеющий угадывать») - случайный] как, например, мутации, могут стать непредвиденными обстоятельствами, которые формируют последующую эволюцию. Как в такой ситуации быть с оценкой повторяемости?

По мнению авторов статьи, Гулд был бы рад, что его мысленный эксперимент по воспроизведению ленты жизни был преобразован в эмпирическую исследовательскую программу по изучению роли исторической случайности и естественного отбора. Лабораторные эксперименты по воспроизведению показывают, что повторяемость результатов возможна, по крайней мере, когда используется широкое определение признака (например, на уровне генов, а не конкретных мутаций). Вместе с тем, мнение Гулда о том, что случайны изменения были широко распространены на протяжении всей эволюции, остается предметов дискуссий.

Интрига состоит еще и в том, что в Wonderful Life, Гулд сначала дает описание "мысленного эксперимента" gedankenexperiment как строгое воспроизведение ленты жизни и подчеркивает, что изменение может привести к радикально различным последствиям (Gould, 1989, цитата 1). Но через 200 страниц задается вопросом, что случится, если внести не радикальные, а небольшие изменения в начале эксперимента, будут ли результаты другими (Gould, 1989, цитата 2). Похоже, что дьявол, действительно, кроется в деталях! Тем не менее, такая двойственность породила длительные дискуссии и результаты множества экспериментов получили разную интерпретацию. Экспериментальным биологам эта проблема близка из-за необходимости подбора корректных контролей для каждого опыта. Но что делать эволюционным биологам, где контроль в принципе невозможен? Нередко мы говорим о природном эксперименте, например, обсуждая особенности гибридизации в зонах вторичного контакта. В этом случае проверяется на прочность защищенность геномов видов при непосредственном контакте. Аллопатрические виды не нуждаются в создании репродуктивных барьеров, для их разделения достаточно географического барьера, но зачастую при изменении ареалов и возникновения непосредственного контакта оказывается, что виды легко вступают в гибридизацию, опытным путем проверяя степень своей генетической разобщенности.

Можно ли рассматривать конвергентное сходство как пример повторяемости эволюции? Авторы статьи не дают однозначного ответа на этот вопрос, отсылая нас к анализу понятия адаптивного ландшафта. Конвергенция в широком смысле определяется как независимая эволюция сходных признаков у разных групп. Конвергентная эволюция может происходить, например, вследствие общих программ развития, или существования в аналогичных средах благодаря действию естественного отбора. Наличие примеров конвергентного сходства поднимает вопрос о предсказуемости эволюции и нивелировании роли случайных событий в истории. Конвергенция в природе, как показывают многочисленные современные исследования, оказывается более распространена, чем мы полагали еще два десятилетия назад, а ее распространенность свидетельствует о силе естественного отбора, позволяющего многократно создавать сходные адаптивные решения.

Яркий пример конвергенции – выкармливание детенышей молоком. Считается, что лактация характерна для млекопитающих, собственное название этой группы животных подчеркивает данную особенность, но, на самом деле, выкармливание детенышей свойственно многим животным в том числе беспозвоночным. Совсем недавно вышла работа, где показано, что прыгающие пауки тоже выкармливают детенышей молоком, причем малыши зависят от материнской заботы и кормления полностью, а подростки – частично (Chen et al., 2018). В данном случае трудно говорить о том, что генетические основы, морфология или же состав молока могут быть сходны, сходен лишь тип кормления и его сопряженность с материнской заботой, что в эволюции человека привело к удлинению периода взросления и развитию умственных способностей, появлению человека разумного Homo sapiens. Однако конвергенция в случае пауков, по-видимому, не зашла столь далеко.

Многие вопросы еще предстоит решить; например, до какой степени генетический бэкграунд, сохранившийся при дивергенции, может повлиять на возможность дальнейшей параллельной эволюции; или при каких обстоятельствах возникают сходные признаки у отдаленно родственных таксонов. Эволюция может быть как случайной, так и детерминированной, но всегда сложной и увлекательной для изучения.

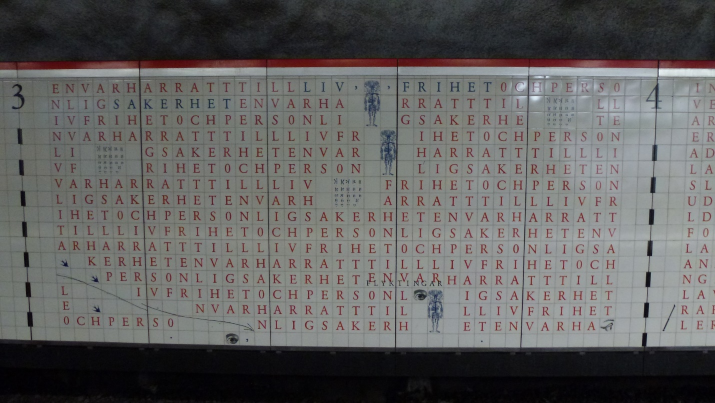

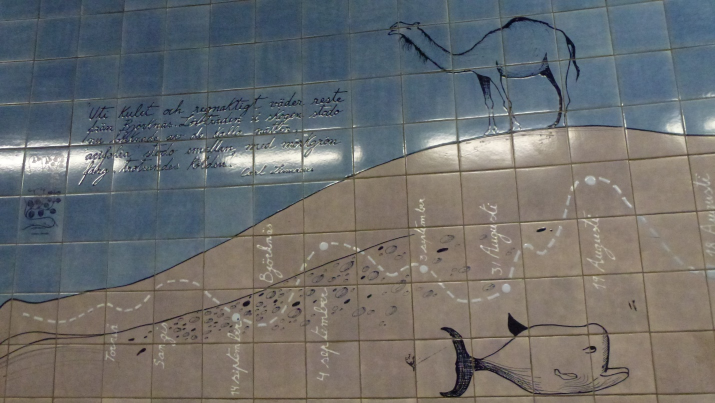

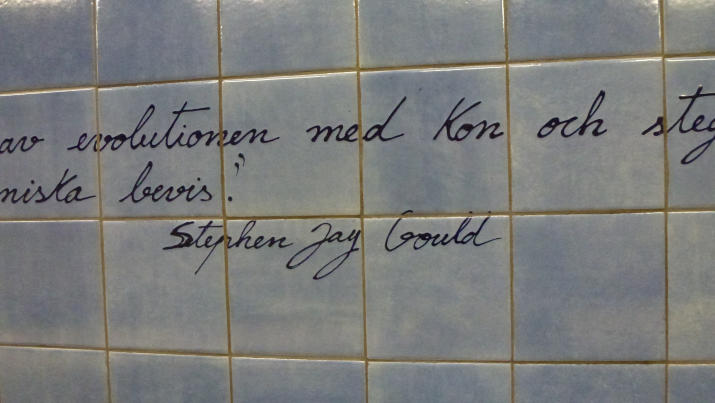

Станция метро "Университет" в Стокгольме расположена вблизи университета и Музея естественной истории, видимо поэтому основная тема художественного убранства, выполненного в технике азулежу (автор Françoise Schein), – наука. На 12 панелях развернут сюжет путешествия Линнея вокруг Балтийского моря, есть также кариотип человека и текст Декларации прав человека. Несомненно, объединяющая идея – необходимость достижения гармонии человека и окружающего его мира. Стены станции можно рассматривать долго и с удовольствием. Отрадно, что рядом с текстами Линнея помещена цитата, под которой мы видим подпись Дж. С. Гулда. Несомненно, это признание заслуг этого яркого ученого, считавшего, научные идеи во всей их полноте и неоднозначности, могут быть представлены без какого-либо упрощения и искажения, на языке, доступном для всех разумных людей.

- Blount ZD, Lenski RE, Losos JB. Contingency and determinism in evolution: Replaying life’s tape. Science. 2018. 362(6415):eaam5979

- Chen Z., Corlett R.T., Jiao X., Liu S.J., Charles-Dominique T., Zhang S., Li H., Lai R., Long C., Quan R.C., 2018. Prolonged milk provisioning in a jumping spider. Science. V. 362(6418). P. 1052-1055.

- Dobzhansky Th. Nothing in biology makes sense except in the light of evolution. The American Biology Teacher. 1973. V. 35 (3). P. 125-129.

- Gould S.J. Wonderful Life: The burgess shale and the nature of history. W.W. Norton, New York. 1989. 347 pp.

- Gould, 1989, цитата 1. “I call this experiment ‘replaying life's tape.’ You press the rewind button and, making sure you thoroughly erase everything that actually happened, go back to any time and place in the past…Then let the tape run again and see if the repetition looks at all like the original” (p. 48).. “Alter any early event, ever so slightly and without apparent importance at the time, and evolution cascades into a radically different channel” (p. 51)

- Gould, 1989, цитата 2. “[A]ny replay, altered by an apparently insignificant jot or tittle at the outset, would have yielded an…outcome of entirely different form…” (p. 248).

- Gould S.J., Eldredge N. Punctuated equilibria: an alternative to phyletic gradualism. In: Schopf T.J.M., Ed. Models in paleobiology. Freeman, Cooper & Co, San-Francisco. 1972. P. 82-115.

Новость подготовила © Баклушинская И.Ю.

09.01.2019