© Варвара Евгеньевна Дьяконова. Ведущий научный сотрудник. Доктор биологических наук. Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

Авторы двух аналитических работ, опубликованных почти одновременно журналами Science и Bioessays, обсуждают важный стратегический вопрос: способствует ли развитию науки ограничение разнообразия так называемых модельных организмов в современных исследованиях?

Модельные организмы - это представители тех видов животных, которые удостоились особого внимания человека в его борьбе за знания. На них выясняют функции отдельных генов, тестируют эффективность и токсичность лекарственных препаратов, с их помощью пытаются разобраться в механизмах человеческих заболеваний. Сейчас этих видов сравнительно немного, и более чем в половине случаев предпочтение отдано мышам или крысам. Но так было не всегда.

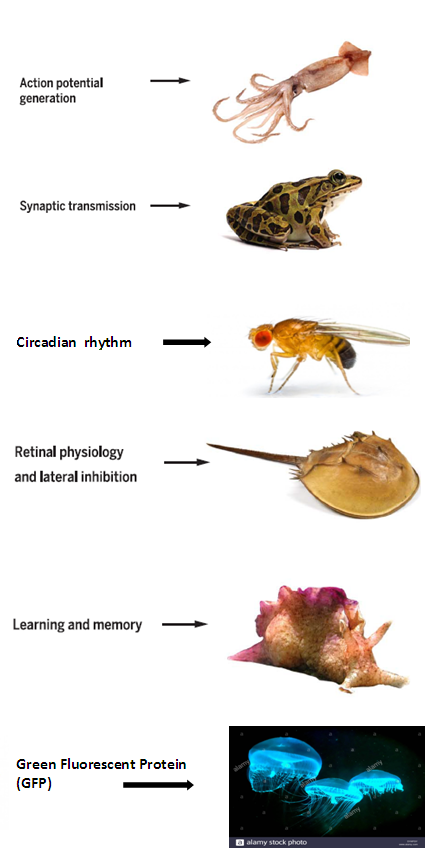

Ещё сравнительно недавно, лет тридцать назад, исследователь в начале своей карьеры выбирал интересующую его научную проблему, а затем искал наиболее подходящий для её решения организм. Итогами такого подхода стали фундаментальные открытия, удостоенные Нобелевских премий, такие как механизмы генерации потенциала действия в нейроне (гигантский аксон кальмара), синаптической передачи (нервно-мышечный синапс лягушки), зрения и работы сетчатки (глаз мечехвоста), памяти и обучения (аплизия) (Рис. 1).

|

Сейчас в биологии доминирует весьма ограниченное число модельных животных, а число работ по «непопулярным» организмам сокращается. Многие лаборатории, долгое время успешно работавшие на беспозвоночных животных, были вынуждены перейти на работу с крысами или мышами по причине трудностей с получением финансирования под свои привычные объекты либо из-за невозможности опубликовать свои результаты в высокоимпактных журналах.

Что же изменилось? Можно было бы предположить (хотя это и не так), что большая часть базовых знаний о физиологии животных уже получена, и настало время сосредоточиться на частных проблемах и задачах, таких как лечение человеческих заболеваний. При распределении ограниченных средств кажется неразумным тратить их на выяснение одних и тех же вопросов на разных животных. Куда как эффективнее было бы сфокусироваться на немногих, удобных для экспериментирования модельных животных. Быстрая смена поколений, легкость содержания и разведения в лабораторных условиях, доступность для генетических манипуляций представляет большое удобство для экспериментатора. Мышей (Mus musculus) уже называют «пушистыми пробирками» («furry test tubes»). Вокруг модельных животных формируется научное сообщество, которое унифицирует методы и обеспечивает широкое обсуждение получаемых результатов.

Но всё ли хорошо в такой картине? Не упускаем ли мы что-то исключительно потому, что наше модельное животное вовсе не подходит для решения поставленной задачи? Не выходит ли так, что исследователь отбрасывает проблемы, которые сложно решить в рамках доступной ему модели? Действительно, успешность применения результатов, полученных на модельных животных, в клинике оказалась намного ниже ожидаемой!! Множество данных, полученных заведомо качественно и независимо подтвержденных, оказываются неприменимыми в клинической практике. Если качественно и неоднократно подтвержденные лабораторные результаты систематически не находят подтверждения в клинике, то это должно стать полезным указанием на различие в физиологии модельного животного и человека и привести к пересмотру неверной концепции.

Одна из проблем может крыться в неверном выборе модельного животного для конкретного исследования. Несмотря на множество общих генов, человек эволюционно далёк от грызунов, на которых проводится большая часть работ. Образ жизни мышей сильно отличаются от такового человека, то же касается функционирования, например, и их иммунной системы. И в результате мы вместо выяснения общих закономерностей или получения средства для лечения человеческого заболевания научаемся эффективно лечить... мышей.

Вторая проблема может быть в генетической однородности, которую в экспериментальных исследованиях принято считать благом. Ведь животных, особенно в случае трансгенных линий, специально делают генетически гомогенными, чтобы избежать погрешностей, вызванных индивидуальной вариабельностью. Если наши животные однородны, мы получаем качественные статистически достоверные данные, обходясь при этом минимальными сериями. В то же время, врачи лечат весьма разнородную человеческую популяцию, и в этой разнородности может быть одна из причин того, почему многие лабораторные открытия не находят применения в клинике.

Ещё одна проблема, напрямую вытекающая из стандартизации методов массового содержания лабораторных животных — искусственная, обедненная среда с пониженным уровнем патогенов, новизны, стресса. Это делается также с целью стабилизации получаемых результатов и для облегчения работы сотрудников лаборатории. Условия содержания могут попросту не учитывать биологию наших модельных животных, и это также способно привести к существенному искажению результатов исследований. В результате, множество накопленных знаний оказывается надежно релевантным только по отношению к определенной генетической линии мышей, содержащихся при 12 часовом световом ритме, в обедненной среде, и получающих строго определенный корм. А сохранятся ли полученные эффекты, если мы изменим хотя бы один из этих параметров? Современные требования к научным исследованиям не предполагают такой проверки результатов на прочность.

Каким же образом можно было бы обойти имеющиеся трудности? Понятно, что отказаться от стандартных моделей вряд ли реалистично, да и незачем в силу их очевидных преимуществ. Но и ограничиваться ими непрактично. Необходимо выбирать модель для решения поставленного вопроса, а не наоборот.

Одним из путей, способных в значительной степени улучшить ситуацию, может стать зарекомендовавший себя сравнительный подход, без применения которого многие открытия не были бы сделаны вовсе. Чтобы выявить общие закономерности, не принадлежащие лишь отдельной группе животных, очевидно, работу следует проводить на различных моделях и в разных условиях. Несомненно, такой подход требует больших затрат, но иные пути могут быть ещё более затратными. Помимо разнообразия животных, необходимых для полноценных сравнительных исследований, несомненно, следует учитывать и индивидуальное разнообразие, характерное для человеческой популяции, не ограничиваясь в лабораторных исследованиях инбредными линиями.

Публикация статей с предложением вернуть должную легитимность сравнительным исследованиям на разных видах животных сразу двумя ведущими научными журналами дает надежду на изменение политики фондов, финансирующих научные исследования.

|

Новость подготовили © 09.01.2018 Dmitry D. Vorontsov, Varvara E. Dyakonova