https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003367

Область научных интересов: молекулярная биология, социобиология, апиология.

Общительность обычно определяется как склонность к социальному взаимодействию вне контекста агрессии или ухаживания. Генетические и молекулярные основы общительности мало изучены. Тем интереснее работы на модельных объектах с высоким уровнем социальности, например, на медоносных пчелах. Индивидуальные различия в общительности – ключевая особенность любого сообщества. Это относится и к медоносным пчёлам: одни особи хорошо взаимодействуют с другими, а другие почти ни с кем не контактируют. Трофаллаксис – поведение, при котором пчёлы обмениваются пищей и выделениями желёз, – представляет собой социальное взаимодействие и косвенный показатель общительности в колониях медоносных пчёл. Трутни и пчелиная матка потребляют пищу, но не отдают её (исключение составляют молодые матки), в то время как рабочие особи являются и потребителями, и донорами. Они делятся содержимым своего медового зобика, а иногда и продуктами секреции головных желёз. Такие трофаллактические взаимодействия происходят неслучайно между членами колонии. Их возникновение и успешность зависят от таких факторов, как пол и возраст потребителей и доноров, доступность и качество пищи, время суток, погода и сезон.

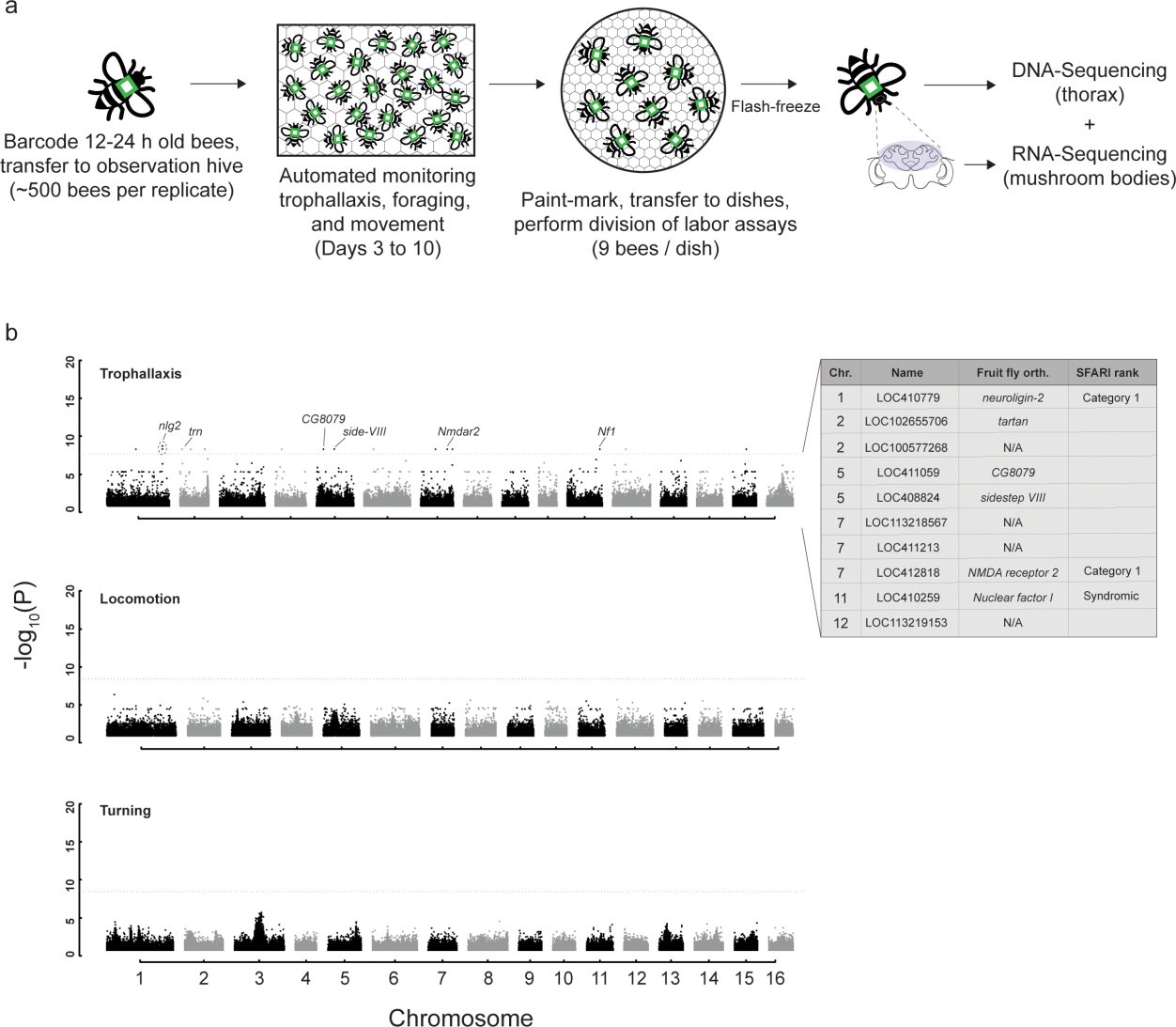

В новой работе исследователи из США и Великобритании предположили, что более общительные пчёлы чаще занимаются трофаллаксисом и определили генетические и молекулярные механизмы общительности, основанной на трофаллаксисе, с помощью секвенирования генома, транскриптомики мозга и автоматизированного отслеживания поведения. Полногеномное исследование ассоциаций (GWAS) выявило 18 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), связанных с различиями в общительности (Рис. 1). Более половины выявленных однонуклеотидных полиморфизмов были локализованы в интронных областях генов. Несколько SNP были локализованы в генах, которые ранее связывали с общительностью у других видов, в том числе в контексте аутизма у людей, что указывает на общие молекулярные механизмы. Различия в общительности также были связаны с разной экспрессией генов в мозге, особенно генов, связанных с передачей нервных сигналов и развитием (Рис.2). Используя сравнительный геномный и транскриптомный подходы, были обнаружены свидетельства различий в механизмах, лежащих в основе общительности у разных особей, в том числе в механизмах, связанных с чувствительностью к вознаграждению и вероятностью встречи. Эти результаты указывают на возможное эволюционное сохранение молекулярных основ общительности. Исследования социальных насекомых показали, что различия в последовательности генов и профиле их экспрессии свидетельствуют о некоторой степени сходства между позвоночными и беспозвоночными в нейрогеномной архитектуре социального поведения, несмотря на то что они разошлись около 600 миллионов лет назад [1].

Рис. 1. Схема эксперимента и геномные корреляты частоты трофаллаксиса у пчёл.

(a) Для каждого эксперимента около 500 пчёл из двух исходных колоний маркировались баркодами и помещалась на сот для автоматического мониторинга трофаллаксиса, поиска пищи и перемещения. Через 10 дней пчёл помещали в чашку Петри и подвергали тестам на агрессию и миролюбие. Сразу после поведенческих тестов пчёл замораживали и хранили до вскрытия грудной части и мозга для секвенирования ДНК и РНК соответственно. Окончательный размер выборки для полногеномного секвенирования и секвенирования РНК грибовидных тел мозга составил 357 и 176 соответственно, при этом в двух повторных испытаниях использовались три исходные колонии. (b) (Верхняя диаграмма) полногеномное исследование ассоциаций (GWAS) выявило 18 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), которые в значительной степени связаны с различиями в частоте трофаллаксиса, 12 из которых локализованы в интронах. У позвоночных животных наблюдаются различия в экспрессии или структуре трёх из этих генов: нейролигин-2, NMDA-рецептор 2 и Ядерный фактор I, связанные с аутизмом согласно базе данных SFARI. (Центральная и нижняя диаграмма) не выявлено каких-либо SNP, связанных с изменением локомоции, которая способствует трофаллаксису.

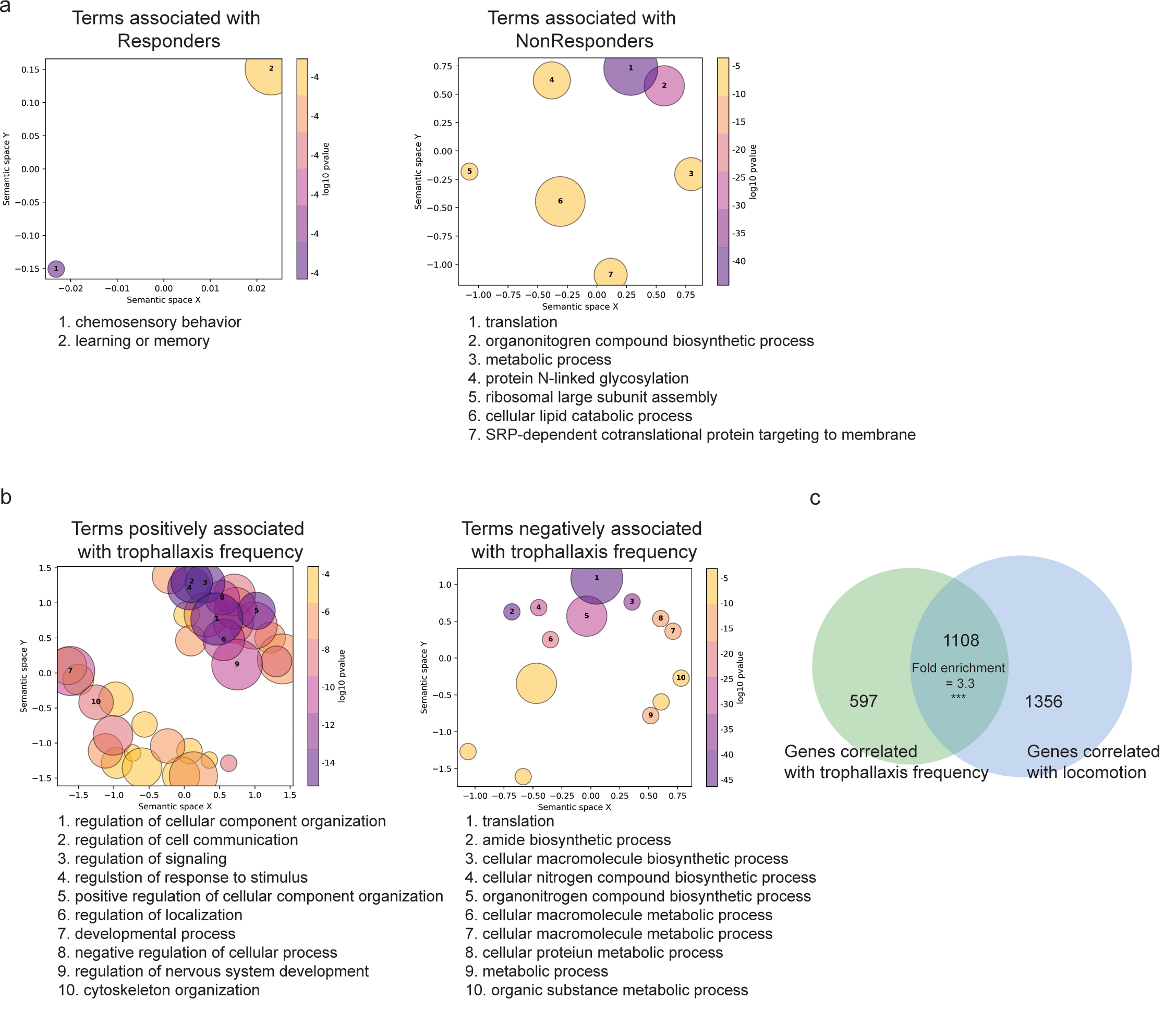

Рис. 2. Нейромолекулярные корреляты частоты трофаллаксиса и социальной активности в грибовидных телах мозга медоносных пчёл.

(а) Анализ с помощью онтологии генов выявил группы генов, связанные с хеморецепцией и обучением, которые были активированными у общительных пчел, в то время как гены, связанные с метаболическими процессами, были активированными у не общительных пчел. (b) Анализ онтологии генов, положительно коррелирующих с частотой трофаллаксиса, выявил гены, связанные с передачей клеточных сигналов и реакцией на раздражители. Анализ онтологии генов, отрицательно коррелирующих с частотой трофаллаксиса, были в большей степени связаны с биосинтезом и метаболизмом, и (c) этот набор генов был в значительной степени похож на гены, уровень экспрессии которых коррелировал с локомоцией.

Как и любое социальное взаимодействие, трофаллаксис - это нечто большее, чем сумма его частей: быстрое движение может способствовать большему количеству социальных взаимодействий, но эти результаты показывают, что оно само по себе не приводит к изменению склонности к такому взаимодействию. Размер выборки (n = 357) был небольшим, но в ходе полногеномного поиска ассоциаций с гораздо более крупными человеческими выборками [2] было выявлено аналогичное количество однонуклеотидных полиморфизмов, связанных с общительностью, что отражает сложность факторов, лежащих в основе общительности.

Используя базу данных генов (SFARI) (https://gene.sfari.org/), авторы определили нейролигин-2 (nlg2) и NMDA-рецептор 2 (nmdar2) как гены «высокой достоверности», то есть они тесно связаны с развитием аутизма у человека. Другой ген с интронным однонуклеотидным полиморфизмом, ядерный фактор 1 Х-типа (Nf1), характеризуется как «синдромальный» ген аутизма, то есть его дисфункция связана с развитием аутистических черт, которые обычно не ассоциируются с традиционным диагнозом «аутизм». У людей нарушение глутаматергической передачи сигналов из-за дисфункции NMDA-рецепторов явно связано с развитием аутизма [3], а глутамат известен у насекомых благодаря своей роли в нервно-мышечном синапсе. Однако активность NMDA-рецепторов связана с формированием памяти у медоносных пчёл [4], и, следовательно, их функция может способствовать формированию трофаллаксиса.

Приём и передача пищи при трофаллаксисе обеспечивают членов колонии информацией о качестве и количестве пищи в улье. Поэтому по своей значимости этот процесс можно сравнить с языком танца и коммуникацией с помощью феромонов. Но помимо информационного значения трофаллаксис также важен в пищевом отношении. К сожалению, авторы не учитывают этот важный аспект. Для самых молодых и старых рабочих пчёл, трутней и пчелиных маток поток питательных веществ (особенно поток белка) имеет очень важное значение, поскольку эти пчёлы нуждаются в белке, но их способность переваривать пыльцу ограничена, и они не потребляют её или потребляют в небольших количествах. Система трофаллактического потока пищи и наличие специализированной группы пчёл-кормилиц, которые отвечают за потребление пыльцы и переработку её в легкоусвояемое желе, позволяют колонии иметь много членов с пониженной способностью к перевариванию. Также есть группа пчел-приемщиц, которые специализируются на транспортировке собранного нектара внутри гнезда. Они принимают его у пчел-фуражиров у входа в гнездо и переносят в другие части гнезда, где он перерабатывается в мед. Это экономит время и помогает пчелам-фуражирам эффективнее собирать нектар [5].

Индивидуальные различия в социальном поведении, от медоносных пчёл к человеку, обусловлены совокупностью взаимодействующих нейробиологических и физиологических факторов. Хотя ни один ген или генетический вариант сам по себе не определяет общительность, выявление общих геномных основ социальной активности у различных таксонов указывает на наличие консервативных молекулярных строительных блоков социальной жизни. Новые возможности автоматизированного отслеживания поведения будут и дальше повышать точность таких поведенческих сравнений у социальных животных.

Список литературы

- Kocher SD, Mallarino R, Rubin BER, Yu DW, Hoekstra HE, Pierce NE. The genetic basis of a social polymorphism in halictid bees. Nature Commun. 2018; 9(1):4338. pmid:30337532.

- Bralten J, Mota NR, Klemann CJHM, De Witte W, Laing E, Collier DA, et al. Genetic underpinnings of sociability in the general population. Neuropsychopharmacology. 2021; 46(9):1627–34. pmid:34054130.

- Lee E-J, Choi SY, Kim E. NMDA receptor dysfunction in autism spectrum disorders. Curr Opin Pharmacol. 2015;20:8–13. pmid:25636159.

- Si A, Helliwell P, Maleszka R. Effects of NMDA receptor antagonists on olfactory learning and memory in the honeybee (Apis mellifera). Pharmacol Biochem Behav. 2004;77(2):191–7. pmid:14751445.

- Karl Crailsheim. Trophallactic interactions in the adult honeybee (Apis mellifera L.). Apidologie, Volume 29 / N 1-2 (1998), 97-112.

Новость подготовил

Богуславский Дмитрий Викторович, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии развития ИБР РАН, кандидат биологических наук.

08.10.2025