© Радугина Елена Александровна. Область интересов: механизмы регенерации у амфибий, гравитационная биология, белки теплового шока. Лаборатория проблем регенерации, к.б.н., научный сотрудник.

© Радугина Елена Александровна. Область интересов: механизмы регенерации у амфибий, гравитационная биология, белки теплового шока. Лаборатория проблем регенерации, к.б.н., научный сотрудник.© Маркитантова Юлия Владимировна. Область интересов: клеточные и молекулярные механизмы регенерации и развития тканей и органов у позвоночных. Лаборатория проблем регенерации, к.б.н., старший научный сотрудник.

Планарии давно известны необычайной способностью к полноценному восстановлению тела даже из небольших фрагментов. Это возможно благодаря сохранению в течение всей жизни плюрипотентных стволовых клеток, способных порождать все клеточные типы. У большинства других видов животных период существования плюрипотентных клеток ограничен ранним эмбриогенезом. Эти клетки ‒ краеугольный камень в изучении регенерации и самообновления.

Стволовые клетки планарий называются необластами. Многолетняя история их изучения до недавнего времени давала больше вопросов, чем ответов. Необласты очень гетерогенны, и лишь малая часть их истинно плюрипотентна, т.е. способна восстанавливать пул стволовых клеток и обеспечивать выживание планарий, у которых под действием летальной дозы облучения погибли все собственные стволовые клетки (Wagner et al., 2011). Такие клетки получили название клоногенных необластов, cNeoblasts, но способа выделить их до сих пор не существовало. Были предложены разные классификации необластов (X1 и X2; σ и ζ), и охарактеризованы некоторые линии их прямых потомков ‒ прогениторных клеток, но эти классификации оставались ретроспективными и не вполне пересекающимися.

Данная статься посвящена систематическому описанию разнообразия необластов и разработке метода выделения среди них истинно плюрипотентных клоногенных необластов. Для этого был применен широкий спектр методов, включающий транскриптомику, в т.ч. на уровне отдельных клеток, клонирование генов и РНК интерференцию, проточную цитофлуориметрию с последующим «сортингом» клеток, гибридизацию in situ, трансплантацию клеток.

В первую очередь авторы провели одновременную количественную оценку экспрессии хорошо известного маркера «стволовости», гена Piwi-1 (Reddien et al., 2005) и соответствующего белка в ходе проточной цитофлуориметрии. Среди необластов обнаружились две популяции: клетки, обогащенные и транскриптом, и продуктом Piwi-1 (Piwi-1high), и клетки, содержащие мало белка в сочетании с низкой или практически не детектируемой экспрессией гена (Piwi-1low). Первая группа была представлена, в основном, делящимися клетками, в то время как большинство клеток второй группы находились в фазе G0/G1 клеточного цикла. Они по-разному реагировали на облучение: популяция необластов Piwi-1high была уязвима для доз, почти не затрагивающих Piwi-1low, но при этом активно восстанавливалась в течение нескольких дней. Экспрессия молекулярных маркеров, характерных для Piwi-1high клеток, резко возрастала после ампутации, возвращаясь к исходному уровню в конце регенерации, а экспрессия маркеров Piwi-1low на время регенерации снижалась. Таким образом, именно клетки Piwi-1high обладали ожидаемыми свойствами клоногенных необластов. По общей характеристике они близки к X1 и σ-необластам, но тем не менее отличались от обеих категорий на уровне транскрипции.

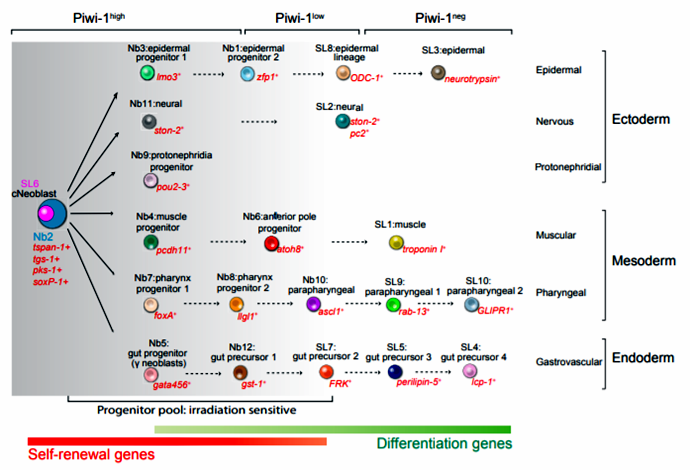

Авторы провели РНК-секвенирование восьми тысяч отдельных клеток, экспрессирующих Piwi-1. Статистический анализ полученных данных выявил среди них 12 классов, различающихся транскрипционным профилем, которые были названы Nb1, Nb2, … Nb12, в порядке снижения уровня экспрессии Piwi-1. Девять из выделенных классов соответствовали ранее характеризованным типам клеток: к примеру, классы Nb4 и Nb6 соответствовали клеткам-предшественникам мышц, класс Nb1 ‒ ζ-необластам. Также оказалось, что маркер σ-необластов, в числе которых находятся и искомые плюрипотентные клетки, представлен в половине классов. Исключив из них известные линии прогениторных клеток, а также клетки с более низкой экспрессией Piwi-1 и генов-регуляторов самообновления, диапазон поиска клоногенных необластов сузили до классов Nb2 и Nb3. Проанализировав экспрессию маркеров этих классов после облучения и ампутации, авторы пришли к выводу, что свойствами клоногенных необластов обладают клетки Nb2.

Отличительной особенностью этого класса необластов оказалась экспрессия гена tetraspanin-1 (tspan-1), кодирующего белок клеточной поверхности, гомологи которого задействованы в клеточной адгезии, миграции и пролиферации стволовых и прогениторных клеток. В нормальных условиях экспрессия tspan-1 в клетках планарий оказалась низка, и его нокдаун не дал значимых эффектов, однако после ампутации экспрессия резко возрастала, а необласты животных с нокдауном tspan-1 существенно хуже мигрировали в зону повреждения и заселяли организм после сублетального облучения. Был сделан вывод, что TSPAN-1 обеспечивает мобилизацию необластов.

Применение специально разработанных авторами антител к TSPAN-1 позволило выделить в ходе проточной цитофлуориметрии популяцию, чрезвычайно обогащенную Piwi-1+ клетками, морфологически соответствующих описанию клоногенных необластов. Эти клетки по одной пересаживали планариям, получившим летальную дозу облучения, что почти в четверти случаев обеспечило выживание животных на протяжении полугода, в то время как контрольные погибли менее, чем за два месяца. Для сравнения, среди клеток, выделяемых по ранее применявшимся критериям клоногенных необластов, Piwi-1 экспрессировало меньшинство, а эффективность их пересадки облученным животным была в 14 раз ниже, чем для клеток TSPAN-1+, даже после поправки на число Piwi-1+ клеток.

В данной работе приведена исчерпывающая характеристика существующих классов необластов на основании анализа свойств и транскрипционной активности отдельных клеток, позволившая объединить и уточнить предлагаемые ранее классификации. Определен класс клеток, отвечающих критериям плюрипотентности, найдены надежные маркеры для их детекции и разработан способ высокоэффективного проспективного выделения таких клеток для дальнейшего изучения и использования. Эти достижения не только способствуют исследованию механизмов регенерации планарий, но также важны для понимания биологии стволовых клеток, открывая новые возможности для клеточной терапии и регенеративной медицины.

Рисунок 1. Выделение и свойства TSPAN-1+ клеток планарий.

Рисунок 2. Предлагаемая авторами схема разнообразия клеточных линий необластов планарий и их взаимосвязей.

Новость подготовили © Радугина Е.А. и Маркитантова Ю.В.

08.08.2018