© Куликов Алексей Михайлович, зав. лабораторией эволюционной генетики развития.

дбн, зам. директора ИБР по научной работе. Область научных интересов: механизмы эволюции на ранних этапах дивергенции видов.

© Куликов Алексей Михайлович, зав. лабораторией эволюционной генетики развития.

дбн, зам. директора ИБР по научной работе. Область научных интересов: механизмы эволюции на ранних этапах дивергенции видов.

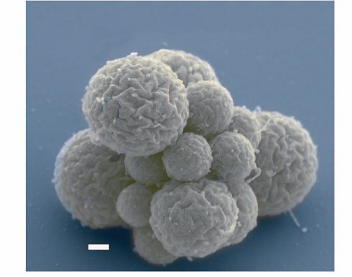

Новая публикация сотрудников института Крейга Вентера в журнале Science (Hutchison et al., Design and synthesis of a minimal bacterial genome // Science. 2016. V. 351.) привлекла внимание мирового научного сообщества. Команда Крейга Вентера сделала очередной шаг к созданию полностью искусственного организма. Получен синтетический микроорганизм syn3.0 (рис.1), обладатель самого маленького генома, не только искусственно синтезированного, но и построенного с заданным порядком локусов, модифицированных для лучшего взаимодействия между белками, закодированными в этих генах.

Крейг Вентер (фото с сайта unaging.club) |

Рис.1 Кластер из клеток синтетического микроба syn3.0, представленный сферическими формами разных размеров. |

В 2007 году исследователям удалось пересадить геном микоплазмы M. mycoides в клетки родственного вида M. capricolum. Уже через год был достигнут очередной успех – удалось собрать полный геном M. genitalium из химически синтезированных фрагментов (Gibson et al. Complete Chemical Synthesis, Assembly, and Cloning of a Mycoplasma genitalium Genome // Science. 2008. V. 319. P. 1215–1220). В течение нескольких последующих лет исследователи отрабатывали методы модификации геномов и их клонирования в клетках дрожжей, пересадки полученных геномов в бактериальные клетки родственных видов, преодоления эффектов системы защиты бактериальной клетки от внедрения чужеродного генома. В мае 2010 года в журнале Science появилось сенсационное сообщение о создании первых живых существ с синтетическим геномом (Gibson et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome // Science. 20 may 2010. 2010. V.329. P.52-56). Совместив все отработанные методы, авторы синтезировали геном одного вида микоплазмы и трансформировали им клетки другого вида, получив живую бактериальную культуру «syn1.0» с новым (относительно вида-реципиента) фенотипом и белковым составом. Путь от syn1.0 к syn3.0 составил 6 лет.

В чем же заключается прорывной характер новой работы коллектива исследователей?

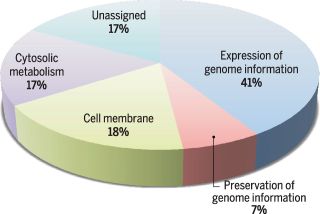

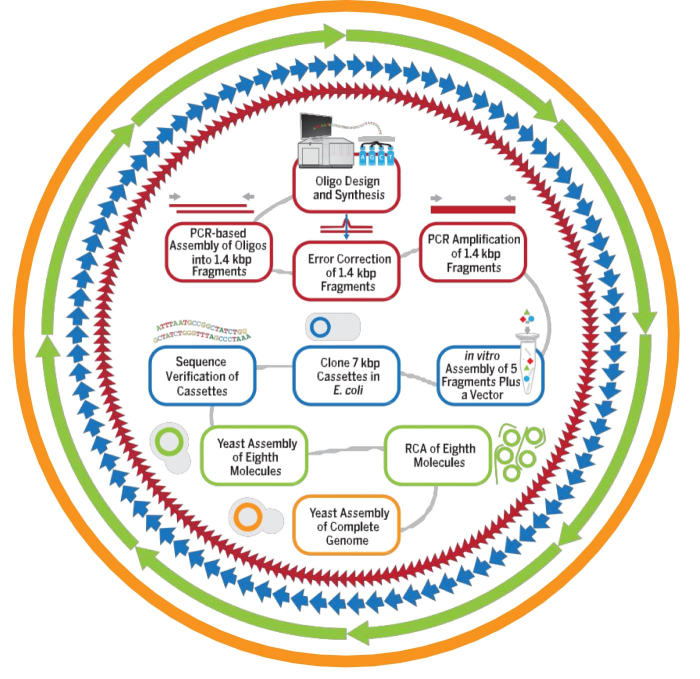

Авторский коллектив отработал технологию искусственного получения минимального генома. С этой целью была использована схема «Дизайн – Сборка – Тестирование» (рис.2), при реализации которой геном syn1.0 был редуцирован, разделен на несколько фрагментов, и проведено тестирование пригодности этих фрагментов на фоне родительского генома. В случае функциональной неполноценности фрагмента он синтезировался заново с различными вариациями по составу генов. Функционально полноценные фрагменты были собраны в новый геном syn3.0, которой содержит всего лишь 531 тысячу пар оснований и 473 гена, и является самым маленьким геномом свободно живущего микроорганизма. В нем преобладают гены, связанные с сохранением, размножением и считыванием генетической информации (репарация, репликация, транскрипция, трансляция), с клеточным делением, а также гены мембранных белков, преимущественно транспортеров, участвующих в переносе из внешней среды аминокислот, нуклеотидов, витаминов (рис. 3).

Рис.3 Четыре функциональных группы белков искусственной бактерии syn3.0. |

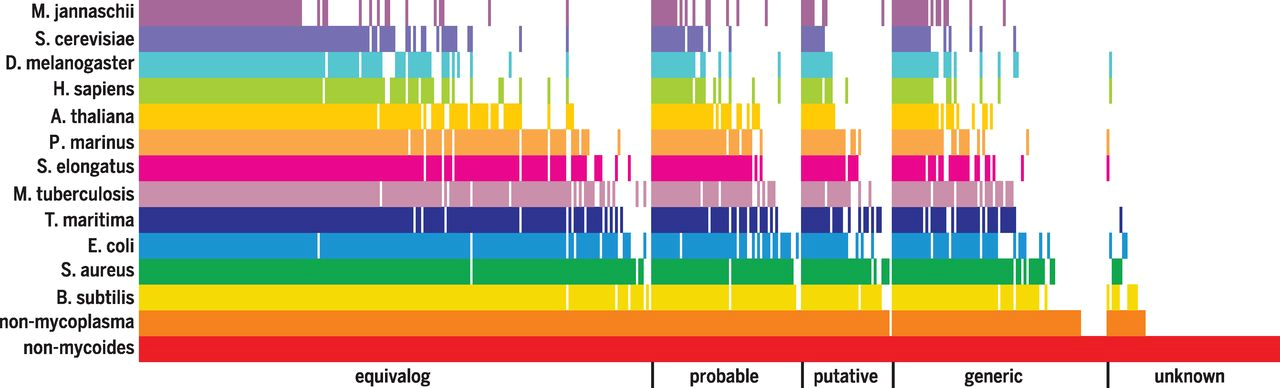

Однако еще интереснее, и, пожалуй, загадочнее, новый результат – из 473 генов, принципиально необходимых для поддержания жизнедеятельности клетки, функция 149 НЕИЗВЕСТНА. Причем многие из них достаточно консервативны и обнаружены у разных жизненных форм, включая человека (рис.4) По этому поводу профессор Мартин Фассинэга из Швейцарского Федерального Института Технологии (ETH Zurich) заявил: «Мы отсеквенировали все на этой планете, и мы до сих пор не знаем 149 генов, важнейших для жизни! Это самая крутая вещь, которую я хочу знать!».

Рис.4 Карта белков syn3.0 и гомологов, найденных у других организмов. |

Рис.2 Технология изготовления минимального генома: цикл «Дизайн — Сборка — Тестирование» (Design — Build — Test, или DBT). Геном проектируется на компьютере (Design), затем синтезируются олигонуклеотиды (Synthesis), из которых собирается целый геном (Construction). Этот геном размножается в дрожжевых клетках (Cloning), выделяется в чистом виде (Isolation) и добавляется в культуру клеток Mycoplasma capricolum. После поглощения этих геномов (Transplantation) клетки микоплазмы делятся, передавая части своих потомков только синтетический геном. Остается проверить, будут ли такие потомки жизнеспособными и оценить скорость их размножения (Outgrowth). |

Работа с новым искусственным организмом продолжается. Изучаются такие его свойства, как способность образовывать колонии и биопленки, структурированные различным образом, существенно варьировать по размерам. Перетасовка порядка генов в геноме, обогащение его мутациями в некоторых локусах не влияет на жизнеспособность искусственного микроба. Это предполагает сохранение у него генетической пластичности и возможность оптимизации, или эволюции.

Данная работа – рубеж в развитии биотехнологий. Мощность системы DBT впечатляет. Сейчас на весь производственный цикл от компьютерного проекта до готового синтетического генома уходит меньше трех недель. Это фактически в 100 раз меньше, чем ушло на создание первого синтетического генома, работа над которым завершилась в 2008 году. Система проектирования новых геномов запущена.

Новость подготовил © 2016 Куликов А.М.