Гормоны щитовидной железы (тиреоидные гормоны, ТГ) - продукты нейроэндокринной гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной оси (ГГТО) играют ключевую роль в поддержании гомеостаза и регуляции метаболизма, а также синхронизируют онтогенез различных тканей в ходе постэмбрионального развития организма. Влияя на сроки и активность экспрессии генов- мишеней ТГ контролируют многие молекулярные каскады и, таким образом, обеспечивают точную настройку развития в соответствии с изменениями условий окружающей среды. Механизм действия ТГ на экспрессию генов консервативен для позвоночных животных (Рис. 1) и, в целом, роль ТГ можно свести к трем основным функциям. Во-первых, у низших позвоночных они контролируют метаморфоз - постэмбриональный переход из личинки в ювенальную стадию, зачастую сопровождающийся значительными перестройками в организме и сменой среды обитания. Во-вторых, у млекопитающих, включая человека, ТГ контролируют гомеостатические процессы, в том числе скорость метаболизма, термогенез и частоту биений сердца. В-третьих, ТГ играют важную роль в сезонных адаптациях, настраивая работу генома и эндокринной системы в соответствии с температурой окружающей среды и продолжительностью светового дня.

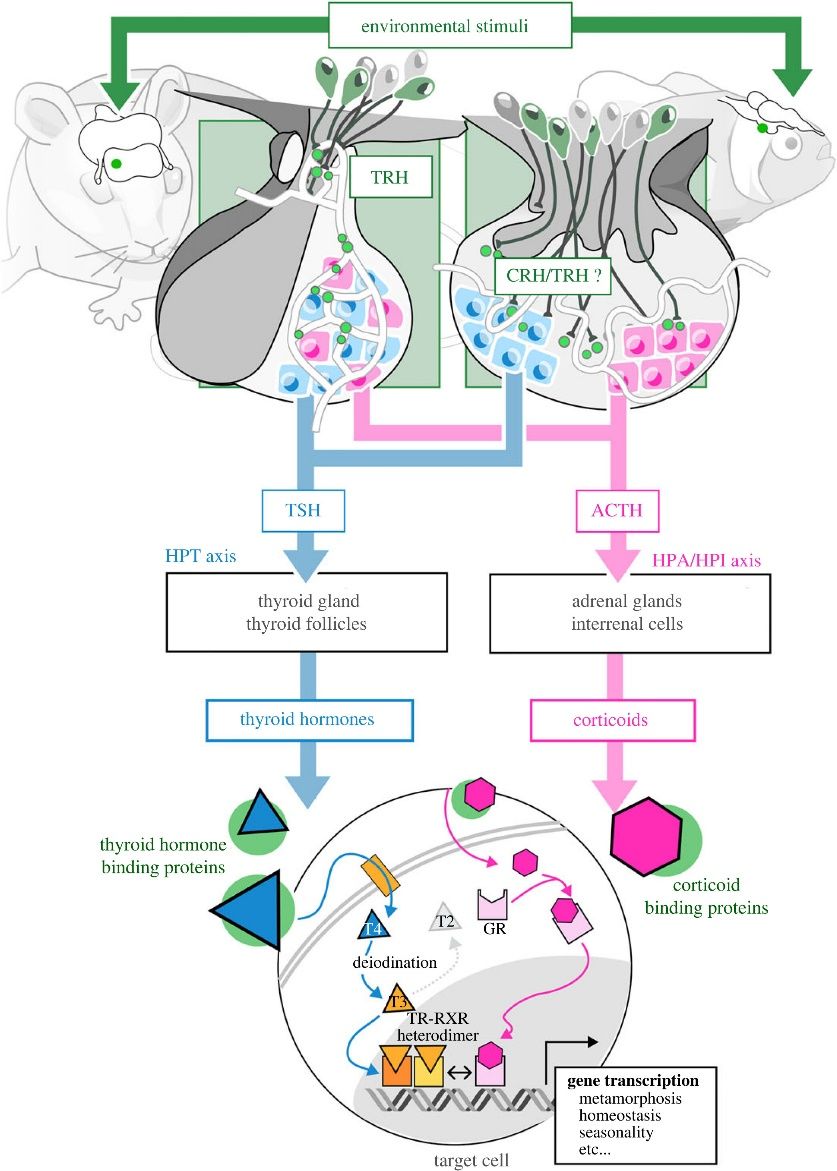

Рис. 1. Схема функционирования гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и гипоталамо- гипофизарно-надпочечниковой осей у позвоночных. Особое внимание на схеме уделено различиям в способе доставки гормонов гипоталамуса в аденогипофиз млекопитающих (слева) и рыб (справа).

Долгое время наблюдаемые среди таксономических групп позвоночных различия в функциях ТГ оставались загадкой для исследователей, и предполагалось, что в ходе эволюции происходила их серьезная трансформация. Однако, существовала и другая гипотеза, согласно которой всё многообразие функций ТГ является разными сторонами одной и той же, но по-разному проявляющейся базовой функции. Авторы настоящего обзора приводят многочисленные аргументы в пользу общей для всех позвоночных экологической роли ТГ, выражающейся в гармонизации их постэмбрионального развития с условиями внешней среды. При этом в качестве ключевой функции ТГ рассматривается настройка энергетического обмена организма в соответствии с присутствующими во внешней среде ресурсами.

В первом разделе обзора авторы кратко рассматривают механизм действия ГГТО и ТГ (Рис. 1). Высшим регулятором ГГТО является гипоталамус, который синтезирует тиреотропин-рилизинг- гормон (ТРГ). Активность синтеза ТРГ определяется широким спектором внешних и внутренних сигналов. Через воротную систему гипофизарных сосудов ТРГ проникает в гипофиз, где стимулирует синтез тиреотропного гормона (ТТГ). Этот гормон, в свою очередь, поступает в кровь и активирует секрецию ТГ щитовидной железой. У большинства изученных видов позвоночных основным поступающим в кровь гормоном является прогормон - тироксин (Т4), который затем, с помощью специфических энзимов – дейододиназ, переводится в активную форму ТГ – трийодтиронин (Т3). Последний, поступает в клетки и связываясь со специфическими ядерными рецепторами, влияет на экспрессию генов-мишеней. Особое внимание в данном разделе авторы обращают на существование обратной связи, позволяющей снижать или активизировать активность синтеза ТРГ и ТТГ в зависимости от уровня ТГ в крови, а также на тесное взаимодействие и взаиморегуляцию ГГТО и других нейроэндокринных осей.

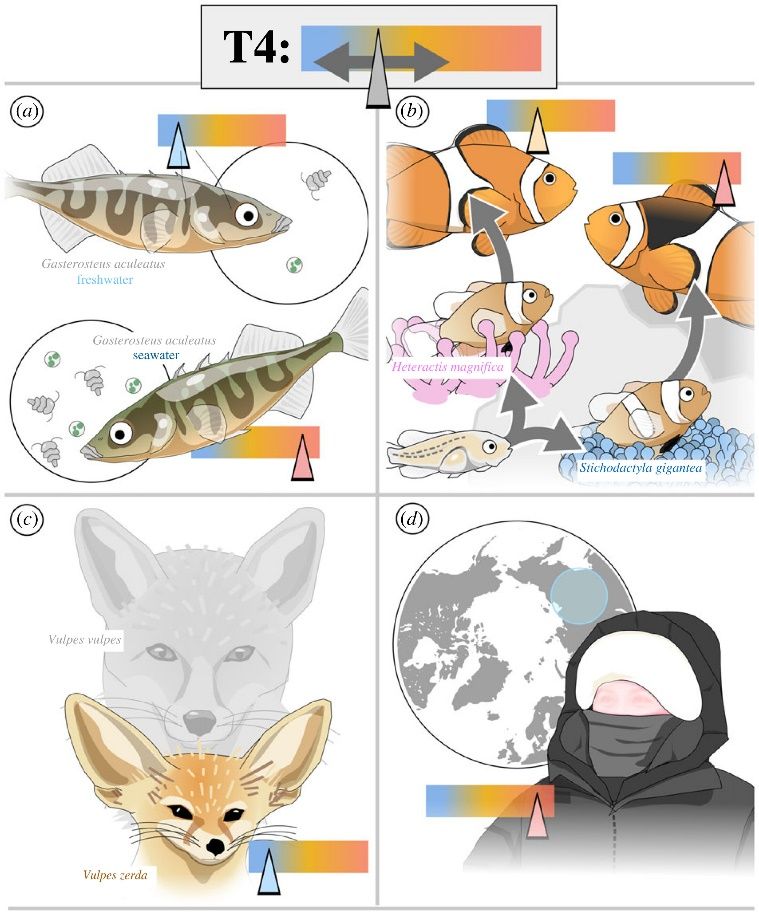

Основной раздел настоящего обзора, посвящен непосредственно экологической функции ТГ в жизнедеятельности и развитии организмов. В нем рассматривается роль ТГ в энергетическом обмене различных групп позвоночных (Рис. 2) и приводятся свидетельства участия ТГ в регуляции цикла Кребса, гликолиза и метаболизма липидов. При этом показывается, что уровень ТГ тесно связан со средой обитания, прежде всего с наличием ресурсов и необходимостью энергетических затрат. Например, у обезьян-ревунов уровень ТГ напрямую связан с их диетой. У особей, потребляющих фрукты – энергетически богатой пищей, уровень ТГ значимо выше, чем у тех, кто вынужден довольствоваться листьями. В качестве другого примера приводятся различия в уровне ТГ, наблюдаемые в пресноводных и морских популяциях трехиглой колюшки. У обитающих в обедненной ресурсами пресноводной среде рыб отмечено снижение уровня ТГ, которое возникает в результате снижения активности экспрессии в гипоталамусе одного из ТГ- специфичных ядерных рецепторов, что приводит к общему снижению активности ГГТО. Показательно, что данное изменение гормонального статуса очень быстро подхватывается отбором и переходит в разряд наследуемых. Сходные, но не наследуемые и обеспечивающиеся иными молекулярными механизмами, различия в уровне ТГ наблюдаются и у рыб-клоунов, поселяющихся в разных видах актиний. Чем больше актиния, тем более выгодным с точки зрении энергетических затрат становится проживание в ней, что приводит к более ранней и усиленной экспрессии генов, ответственных за активность ГГТО и уровень энергетического метаболизма. Таким образом, основная роль ТГ заключается именно в достижении взаимосвязи между внешними ресурсами и метаболизмом.

Рис. 2. Примеры, иллюстрирующие адаптивную роль ГГТО в тонких настройках метаболизма, гомеостаза и термогенеза у различных позвоночных животных.

В дальнейшем, авторы рассматривают роль ГГТО в адаптации к экстремально высоким и низким температурам (Рис. 2). Учитывая, что поддержание теплокровности напрямую связано с метаболизмом и энергетическими затратами, ТГ выступают важнейшими регуляторами термогенеза. Высокий уровень ТГ приводит к повышению скорости метаболизма и, как следствие, к усилению термогенеза, в том числе, за счет стимулирования синтеза норэфедрина. В качестве иллюстрации авторы приводят генетически обусловленные различия в активности ГГТО у лис: обыкновенной лисицы и нескольких видов, обитающих в жарком климате (фенек и песчаная лисица). У последних, наблюдается заметно сниженная активность ГГТО и, как следствие, пониженный уровень метаболизма и термогенеза. В качестве примера адаптации к экстремально холодным условиям, авторы упоминают коренные народы севера, которые характеризуются повышенным уровнем ТГ и метаболизма, по сравнению с жителями умеренных и южных широт. Крайнее снижение уровня ТГ, приводящее к замедлению метаболизма, наблюдается и у теплокровных животных, впадающих в зимнюю спячку. Однако и у холоднокровных позвоночных ТГ играют адаптивную роль при изменениях температуры внешней среды. В частности, роль ТГ в поддержании необходимого для нормального существования уровня метаболизма была продемонстрирована на модельном виде карповых рыб, полосатом данио. Кроме того, изменения активности ГГТО являлись важным фактором при адаптации некоторых лососевых рыб к экстремально низким температурам крайне бедных ресурсами арктических водоемов.

В следующем разделе обзора рассматривается роль ТГ в адаптации к разному уровню солености. Жизненный цикл многих рыб разделяется на пресноводный и морской период. Существование в столь разных средах требует серьезных физиологических перестроек, необходимых для поддержания осмотического равновесия. Эти перестройки обеспечиваются совместной, хорошо скоординированной активностью множества эндокринных осей, в том числе и ГГТО. В качестве подтверждения авторы приводят данные лабораторных и натурных экспериментов, наглядно демонстрирующие участие ГГТО в акклиматизации к морской/пресной воде эвригалинных видов (способных выдерживать значительные колебания солёности воды) и в преодолении осмотического барьера анадромными (выходящими для икрометания из морей в реки) рыбами.

Несмотря на то, что к настоящему моменту установлена роль ГГТО в поддержании гомеостаза, регуляции метаболизма и акклиматизации к различным средам, влияние данной эндокринной оси на сезонные изменения данных параметров организма изучено пока довольно слабо. Авторы приводят немногочисленные верифицированные примеры изменений активности ГГТО у птиц в разные сезоны. В качестве основного подтверждения вовлеченности ГГТО в сезонные циклы приводится установленная зависимость экспрессии одного из ТГ-специфических рецепторов в гипоталамусе от уровня мелатонина - эндокринного сигнала, ответственного за регуляцию активности организма в условиях изменяющегося фотопериода. Изменение экспрессии упомянутого ТГ-рецептора приводит к изменению активности самой ГГТО и влияет на активность гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси.

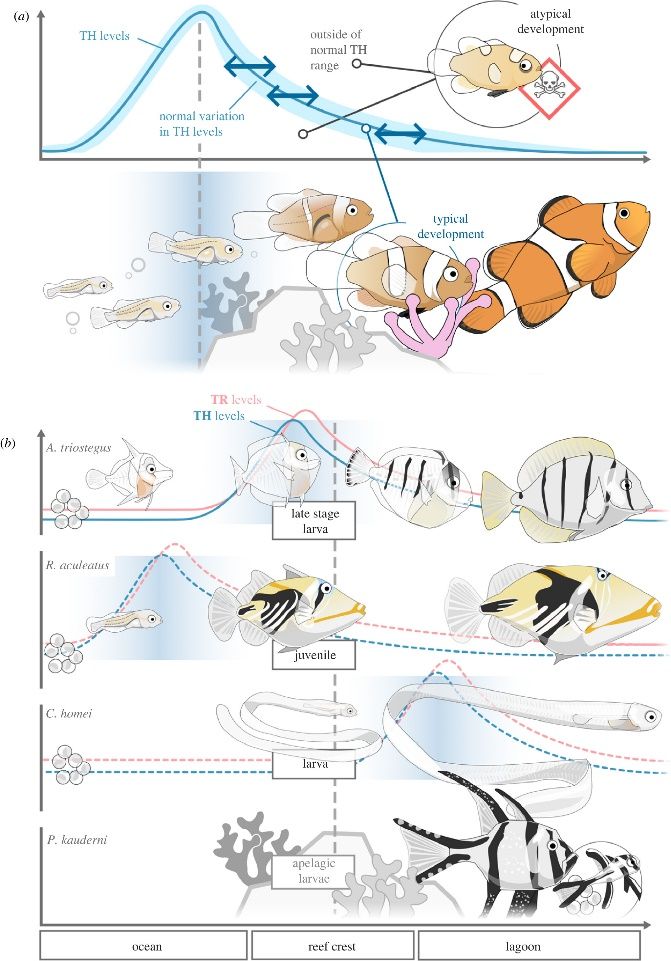

В конце доказательной части настоящего обзора авторы рассматривают роль ГГТО в метаморфных превращениях низших позвоночных. Без излишней детализации, но довольно подробно, приводится механизм гормонального контроля скоординированных морфологических, физиологических, поведенческих и экологических изменений, наблюдаемых у разных видов рыб и амфибий. При этом авторы не забывают демонстрировать, что метаморфные превращения происходят не сами по себе, а в строгом соответствии с условиями окружающей среды. Это приводит к тому, что сроки и завершенность метаморфных превращений могут адаптивно меняться. Наиболее полно адаптивная сторона роли ГГТО в метаморфозе изучена у амфибий, среди которых многократно и параллельно в разных таксономических группах происходили изменения онтогенеза. Наблюдался либо переход к эмбрионизации онтогенеза (прямое развитие, когда молодая особь мало чем отличается от взрослого организма и ведёт тот же образ жизни, является его крайним проявлением) или, наоборот, крайний педоморфоз – сохранение личиночных структур у половозрелых особей. Для амфибий была установлена и тесная связь в координации метаморфных преобразований между ГГТО и гипоталамо-гипофизарно- надпочечниковой осью, и зависимость активности этих осей от биотических и абиотических факторов. Несмотря на то, что авторы сетуют на недостаточную изученность роли ГГТО в метаморфозе рыб, они приводят ряд наглядных примеров, демонстрирующих, что у коралловых рыб (Рис. 3) ГГТО выполняет те же самые экологические функции, как и у амфибий.

Рис. 3. Роль ГГТО в метаморфных превращениях коралловых рыб с учетом изменений их экологии.

В заключении авторы еще раз постулируют, что ГГТО отвечает за тонкие настройки, позволяющие гармонизировать развитие организма, а также его гомеостаз и метаболизм с условиями окружающей среды. Другими словами, ГГТО обеспечивает акклиматизацию организма в ходе его онтогенеза и жизнедеятельности. Изменения активности ГГТО, происходящие на эволюционном уровне, обеспечивают истинную локальную адаптацию животных. Однако, как справедливо предупреждают авторы, ГГТО – всего лишь одна из многих эндокринных осей в организме. И не смотря на всю ее значимость, нельзя сводить все экологические функции эндокринной системы лишь к функции данной оси.

Новость подготовил

© Ф.Н. Шкиль

05.03.2024