© Белкина Елена Геннадьевна,

младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики развития ИБР РАН.

© Белкина Елена Геннадьевна,

младший научный сотрудник лаборатории эволюционной генетики развития ИБР РАН.

Область научных интересов: Drosophila, брачное поведение, поведенческие программы, изолирующие барьеры, генетика поведения, эволюция.

Стратегии достижения репродуктивного успеха отличаются у самцов и самок. Эти различия интересов нередко приводят к возникновению у самцов признаков, оказывающих вред самкам. У самок в ответ могут возникать разные контрадаптации, признаки, нивелирующих этот вред. Градус межполового конфликта интересов повышается в связи с полигамным типом отношений – множественностью спариваний. Полигамия и, как результат, острая конкуренция за партнершу, предполагает необходимость обдуманного расходования самцом истощаемых ценных ресурсов, к которым относят эякулят, а также содержащиеся в семенной жидкости половые пептиды. В целом, половые пептиды, передаваемые вместе с эякулятом во время копуляции, обеспечивают самца очевидным преимуществом: снижение либидо самки и увеличение числа своих потомков. Так, в экспериментах по навязыванию моногамии дрозофилам – в каждом поколении случайным образом скрещивались 1 самка и 1 самец – было показано, что по происшествии 47 поколений моногамные самки живут дольше и оставляют больше потомства по сравнению с полигамными. Это легко объясняется прекращением поддержания отбором у самцов вредных (для самок) признаков, потребность в которых возникает только при условии наличия конкурента(ов). В последние годы появилось множество работ, основанных на оценке интенсивности конфликта интересов полов с учетом социально-экологических факторов. Обсуждаемая ныне работа ученых из университета МакМастера (Канада) не стала исключением.

Присущая самкам дрозофил полиандрия позволяет им выбирать наилучшего отца для своего будущего потомства. Следствием данного явления является конкуренция спермы («спермовые войны»), когда за право оплодотворения состязаются не самцы, а их сперматозоиды. Известно, что в сперме содержатся токсины, убивающие сперматозоиды предыдущих партнеров (но в то же время эти токсины пагубно влияют на здоровье самок). Поэтому самцу, которому удалось спариться с самкой первым, необходимо закрепить успех – самка должна отложить яйца, оплодотворенные им, и как можно быстрее, пока на горизонте не замаячил конкурент. Авторы предположили, что для достижения этой цели самец может менять свое поведение, оказывая влияние на жизнь и поведение самки, и тем самым порождая новый виток конфликта интересов полов. Острота конкуренции за самку может формировать «напористое» поведение самца, целью которого является эффективное распространение своих генов.

Авторы статьи задались вопросом: к каким краткосрочным и долгосрочным последствиям приводит предшествующий встрече с самкой социальный опыт самцов Drosophila melanogaster? Следует отметить, что под социальным опытом подразумевается опыт, полученный в результате совместного проживания и, соответственно, контактирования самцов друг с другом. Для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, исследователи использовали две выборки самцов, содержание которых осуществлялось либо в изоляции, либо в однополой группе.

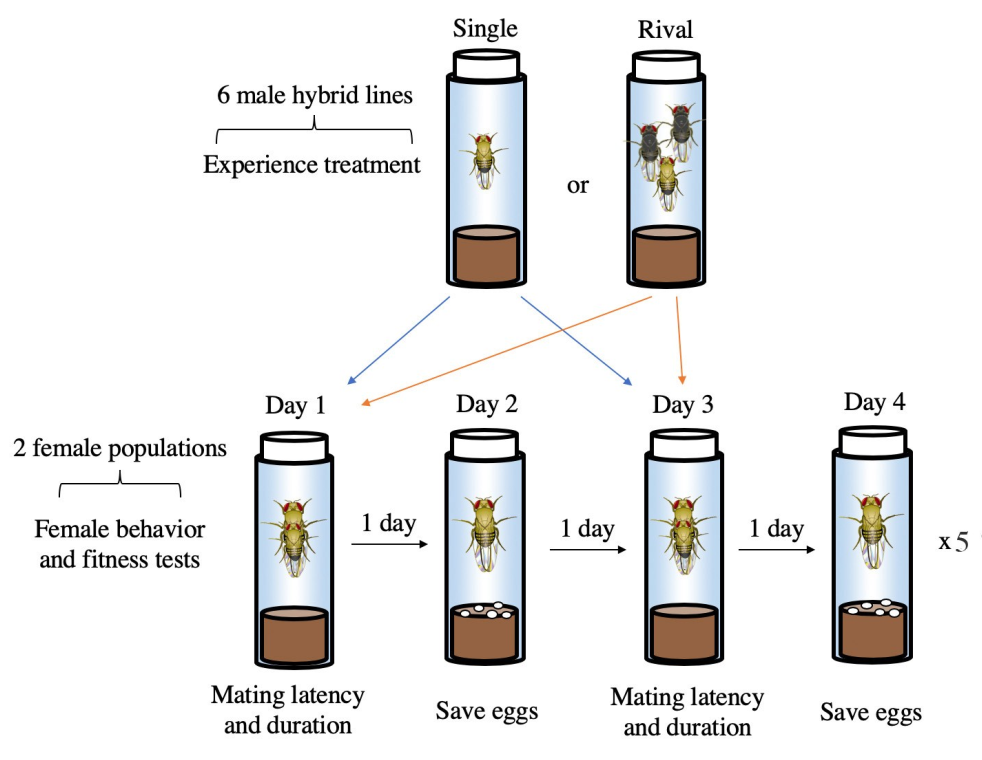

Рис. 1. Схема эксперимента.

Проводились тестовые ссаживания самки с самцом, который содержался либо один, либо с другими самцами. Спустя три часа самец изымался и самку оставляли на сутки для откладки яиц, на следующий день к самке подсаживали нового самца (из того же тестового варианта, что и первый), а затем вновь повторяли все манипуляции (в общей сложности у самки было 10 партнеров в течение 20 дней).

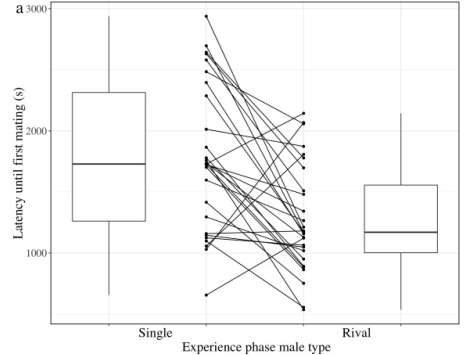

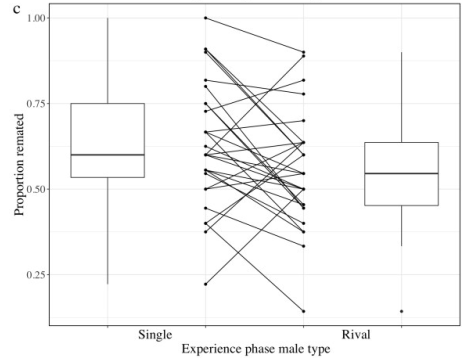

Оказалось, что самцы, в прошлом имевшие социальный опыт в рамках группового содержания, спариваются раньше и дольше, переносят эякулят в бóльших объемах, а также снижают вероятность повторного спаривания самки по сравнению с самцами, содержащимися поодиночке.

Рис. 2. Влияние условий содержания самцов (поодиночке или в группе) на следующие показатели:

a) Латентный период копуляции (с виргинными самками);

b) Продолжительность копуляции (с виргинными самками);

с) Доля повторных спариваний (со спарившимися самками).

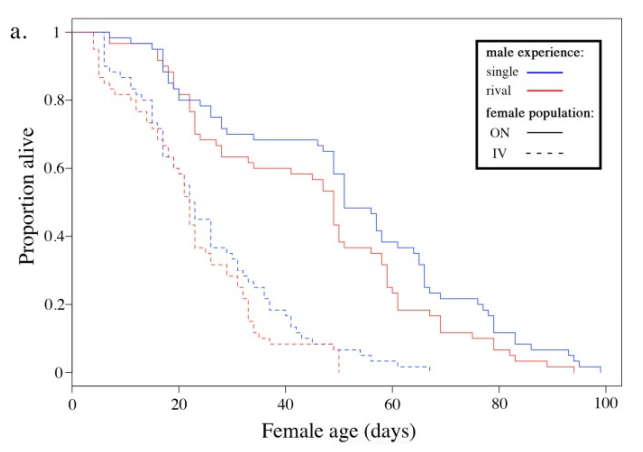

Вместе с тем, после неоднократных спариваний с «социально опытными» самцами у самок происходит сдвиг репродуктивных рамок: начало и конец периода откладки яиц отличаются более ранним наступлением. Иными словами, в данной работе впервые удалось показать, что «осознаваемый» самцами возможный риск конкуренции спермы приводит к изменению жизненного цикла самки – переходу от равномерной в течение жизни репродукции к более ранней. Предполагается, что в этой ситуации самки получают от самцов больше половых пептидов, стимулирующих раннее производство яиц и, как следствие, направленных на повышение уверенности в будущем отцовстве.

Рис. 3. Влияние условий содержания самцов на продолжительность жизни партнерш. Каждая кривая представляет собой долю выживших самок в двух популяциях. Синяя и красная кривые отражают доли самок, копулировавших с самцами-одиночками и самцами, содержащимися в группе, соответственно.

Но есть и обратная сторона медали: изменение стратегии такого рода приводит к снижению продолжительности жизни самок. Одним из объяснений этого изменения так же может быть перенос бóльшего объема половых пептидов во время копуляции; а как известно, побочным эффектом такого трансфера является сокращение продолжительности жизни у самок. К тому же, высокая ранняя репродукция может потребовать увеличения инвестирования ресурсов, а это, в свою очередь, может привести к росту скорости старения. Помимо этого, на продолжительность жизни могут повлиять и другие факторы: стресс, вызванный сексуальным преследованием самцов; риск передачи инфекции во время копуляции; слабый иммунный ответ на инфекцию. Однако, стоит отметить, что вышеописанная стратегия, повышающая репродуктивный успех самца, может быть также обусловлена спецификой лабораторного содержания, для которого характерны скученность особей и ограниченность пространства в пробирке, где у самок нет возможности скрыться от навязчивых ухажеров. И вполне вероятно, что в природных популяциях такая тактика не является превалирующей из-за отсутствия столь жесткого конкурентного прессинга, имеющего место в лабораторных условиях.

Таким образом, полученный социальный опыт – и, как следствие, знание о том, что неподалеку может находиться конкурент, ждущий удобного момента, – вызывает фенотипические изменения, что в конечном счете приводит к тому, что самцы радикально меняют свое поведение, стимулируя у своих партнерш раннюю репродукцию и в итоге укорачивая им жизнь. Казалось бы, сокращение продолжительности жизни и раннее снижение плодовитости партнерши невыгодно для самца, однако, это неизбежное последствие конкуренции, позволяющее самцу повысить свои шансы на отцовство, поэтому подобный «эгоистический» признак может быть поддержан отбором. Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что влияние социального опыта самца на стратегию жизненного цикла самки может быть ёмко отражено в девизе: «живи быстро, оставь больше моего потомства и умри молодой».

Развитие у самцов «эгоистических» признаков, повышающих приспособленность одного пола ценой снижения приспособленности другого, приводит к эскалации конфликта полов и развитию эволюционной гонки вооружений (адаптация – контрадаптация – адаптация), способной привести к появлению новых интересных приспособлений.

Новость подготовила © Белкина Е.Г.

04.08.2020