Michael Crossley, Anna Simon, Shashidhara Marathe, Christoph Rau, Arnd Roth, Vincenzo Marra, and Kevin Staras

PNAS 2025 Vol. 122 No. 9 e2422706122

https://doi.org/10.1073/pnas.2422706122

Область научных интересов: нейроэтология, нейробиология, нейротрансмиттеры, поведение.

В нейробиологии есть выражение, "простые нервные системы". Как правило, к таким относят центральные и периферические ганглии различных беспозвоночных - моллюсков, нематод, насекомых. "Простота" здесь уместна исключительно в сравнении с богатым нейронами мозгом позвоночных - например, у моллюсков счёт идёт на тысячи, а не на миллионы или миллиарды нервных клеток. Простая нервная система - удобная модель для исследования общих принципов взаимодействия нейронов и прослеживания того, как нейронные ансамбли управляют поведением организма. Беспозвоночным животным мы обязаны многими фундаментальными открытиями о механизмах генерации паттерна, нейромодуляции, принятия решения, обучения и памяти.

Относительно малое число крупных идентифицируемых нейронов и, что важнее, их относительно фиксированное положение в мозге разных индивидов давно привлекало внимание к моллюскам и, в частности, к большому прудовику (Lymnaea stagnalis). Это один из главных и любимых объектов в нескольких лабораториях нашего института, включая нашу. Помимо красоты и доступности его нейронов, видных под обычным бинокуляром, тому есть несколько причин. Прудовик - классический модельный объект нейробиологии, на котором уже выполнено множество работ о принципах взаимодействия отдельных нейронов, о функционировании центральных генераторов паттерна и их связи с поведением. Для прудовика имеется частично аннотированный геном, а с недавних пор, во многом усилиями нашей лаборатории, ведутся транскриптомные исследования. Но вот утверждение о том, что нейроны моллюсков (в том числе и прудовика) индивидуально идентифицируемы, можно понимать по-разному.

Наиболее оптимистичный подход состоит в том, что исследователь заранее, глядя на карту центральной нервной системы (ЦНС), может отыскать у любого прудовика именно те нейроны, который ему нужны, чтобы проводить с ними серию экспериментов. Это, несомненно, так для наиболее крупных нейронов. Их, как правило, может найти даже студент, только познакомившийся с объектом.

Чуть сложнее с мелкими нейронами - а многие из уже идентифицированных важных нейронов, увы, невелики. Они также вроде бы нанесены на карту, но нервная система трёхмерна, а публиковавшиеся до сих пор карты - плоские, и к тому же, как правило, довольно схематичные. Здесь на выручку обычно приходит индивидуальное обучение: если есть человек, который умеет находить тот или иной нейрон, то можно попытаться перенять у него ценный опыт. Кроме того, паттерны активности нейронов заметно различаются, и после нескольких неверных попаданий электродом в соседние нейроны можно надеяться отыскать нужный, узнав его по характерной для этого нейрона электрической активности. Тем не менее, подобный индивидуальный опыт исследователей едва ли можно описать при помощи плоской схематичной карты. Да и даже в пределах собственной работы, когда речь не идёт о передаче опыта, нередко хочется нанести только что найденный новый нейрон на карту, чтобы иметь возможность отыскать его в следующем эксперименте. В ход идёт фотографирование ЦНС чуть ли не каждого индивида с добавлением пометок прямо на фото.

Это отчасти решает задачу в режиме "здесь и сейчас", но ведь и фото не передаёт трехмерность ЦНС. Подобные ограничения, возникающие по причине отсутствия адекватных карт мозга, существенно ограничивают возможности нейроэтологических исследований на животных с простыми нервными системами.

Но вот, наконец, задача картирования мозга прудовика была решена системно. Авторы недавно вышедшей в PNAS статьи (https://doi.org/10.1073/pnas.2422706122) применили микротомографию, основанную на синхротронном излучении, для построения трёхмерного атласа ЦНС прудовика.

Кратко о методе. Томограф выстраивает трёхмерную карту плотности объекта, который поворачивают на 360 градусов в пучке излучения рентгеновского спектра, в то время как цифровая камера фиксирует его увеличенные теневые проекции. На основе сотен проекций, собранных под разными углами в процессе вращения образца, компьютер реконструирует набор его виртуальных сечений. Имеются настольные лабораторные микротомографы, но наибольшего разрешения можно добиться, если использовать производимые на синхротроне мощные пучки рентгеновского излучения.

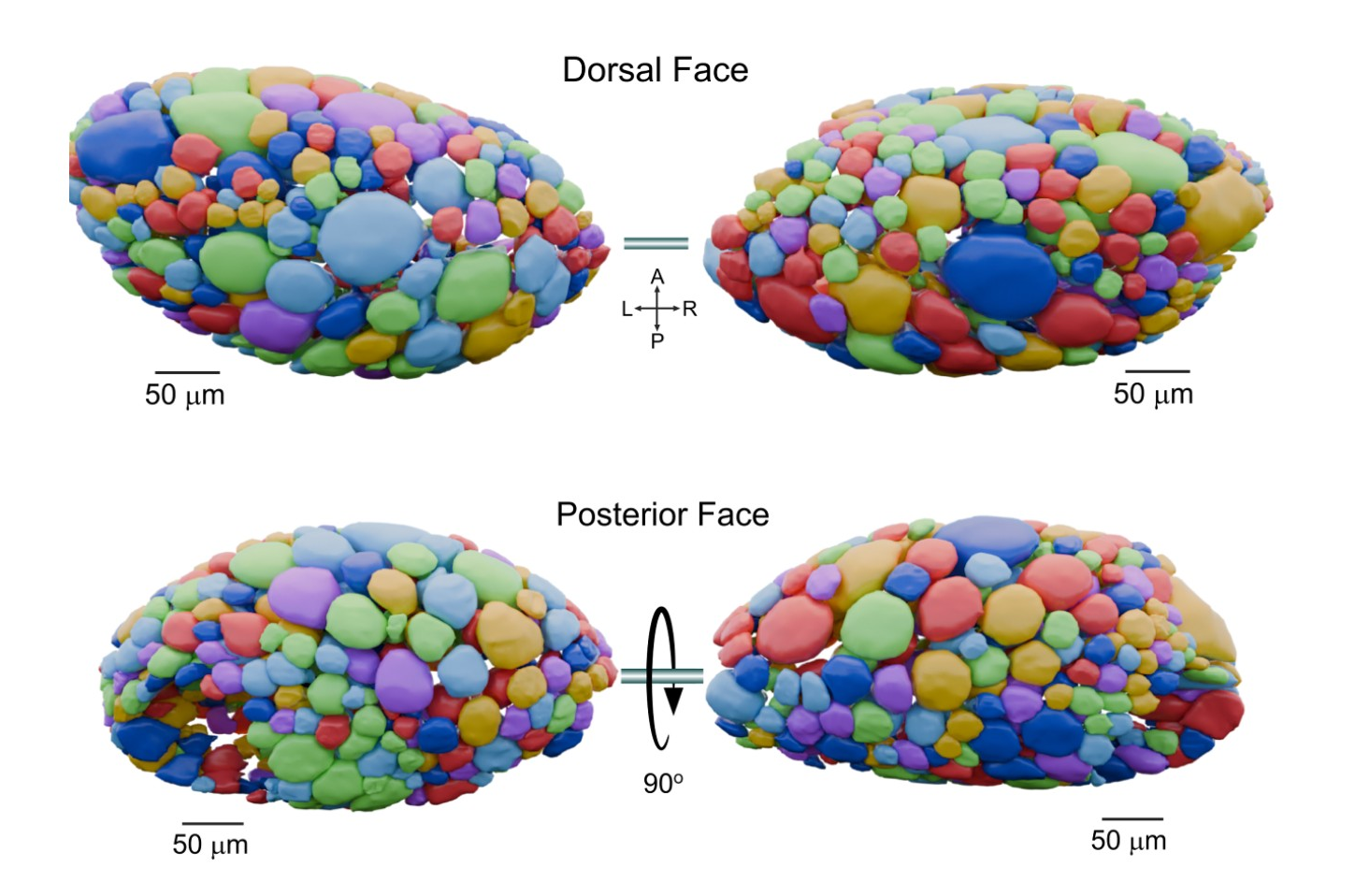

Группа авторов работы традиционно занимается не всей ЦНС прудовика, а лишь малой её частью - парными буккальными ганглиями, управляющими глоткой улитки со скребущим ротовым аппаратом. Именно этим ганглиям достался основной фокус внимания в статье (Рис. 1), но трёхмерный скан был сделан для всего мозга.

Рис. 1. Реконструкция парных буккальных ганглиев в двух проекциях, развернутых на 90 градусов друг относительно друга. Округлые тела отдельных нейронов случайно раскрашены разными цветами. Фрагмент иллюстрации из статьи, open access, https://doi.org/10.1073/pnas.2422706122

Стеки изображений доступны, и, кроме того, авторы статьи создали веб-сайт (Lymnaea Brain Map, https://sites.google.com/view/snailbrainmap/), удобно интегрирующий всю информацию об идентифицированных нейронах - их позицию на карте, паттерны электрической активности, выявленные связи с другими нейронами и пр.

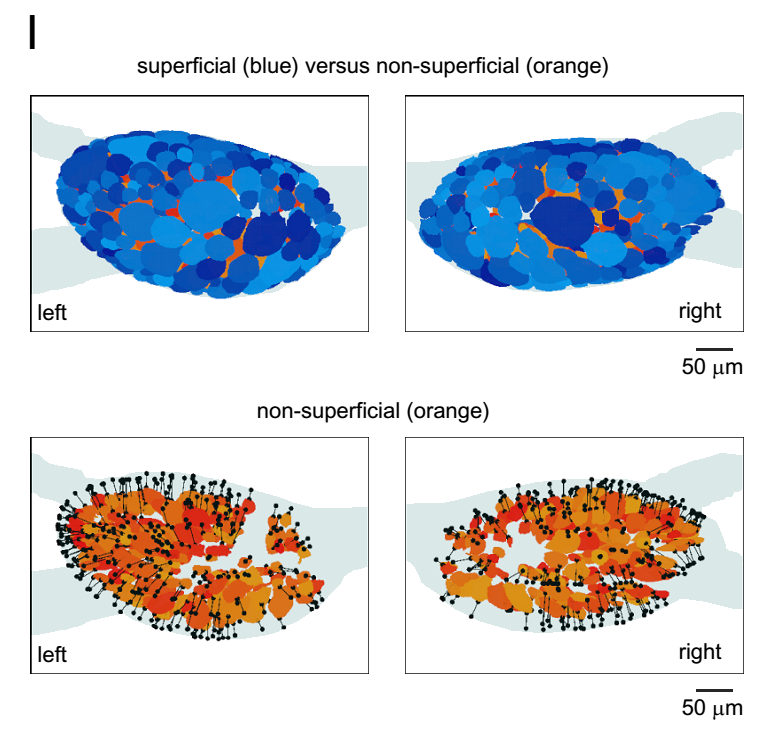

Дала ли эта работа, кроме удобства созданной карты, узнать что-то новое о мозге улитки? Несомненно. Во-первых, авторы произвели переоценку числа входящих в него нейронов. В буккальных ганглиях (самых маленьких в пределах ЦНС прудовика) оказалось 1 099 нейронов, что превышает предыдущую оценку более чем втрое. Выяснилось, что далеко не все тела нейронов расположены на поверхности ганглия, напоминающего плотную гроздь винограда. По правде, мы и раньше знали, что есть небольшие нейроны, спрятанные в глубине ганглия, до которых непросто добраться электродом, но предпочитали думать, что это, скорее, исключения. Увы, оказалось, что таких нейронов довольно много - около половины от общего числа (Рис.2).

Рис.2. Тела нейронов парных буккальных ганглиев, расположенные на поверхности (синий цвет) и в глубине ганглия (оранжевый цвет). На нижнюю пару иллюстраций нанесены измеренные расстояния от тела клетки до поверхности ганглия. Фрагмент иллюстрации из статьи, open access, https://doi.org/10.1073/pnas.2422706122

Тем не менее, имея трёхмерную карту ганглия, и глубоко залегающие нейроны гораздо легче найти в электрофизиологическом эксперименте, что авторы успешно проделали, обнаружив, таким образом, ещё несколько важных элементов центрального генератора, управляющего глоткой прудовика.

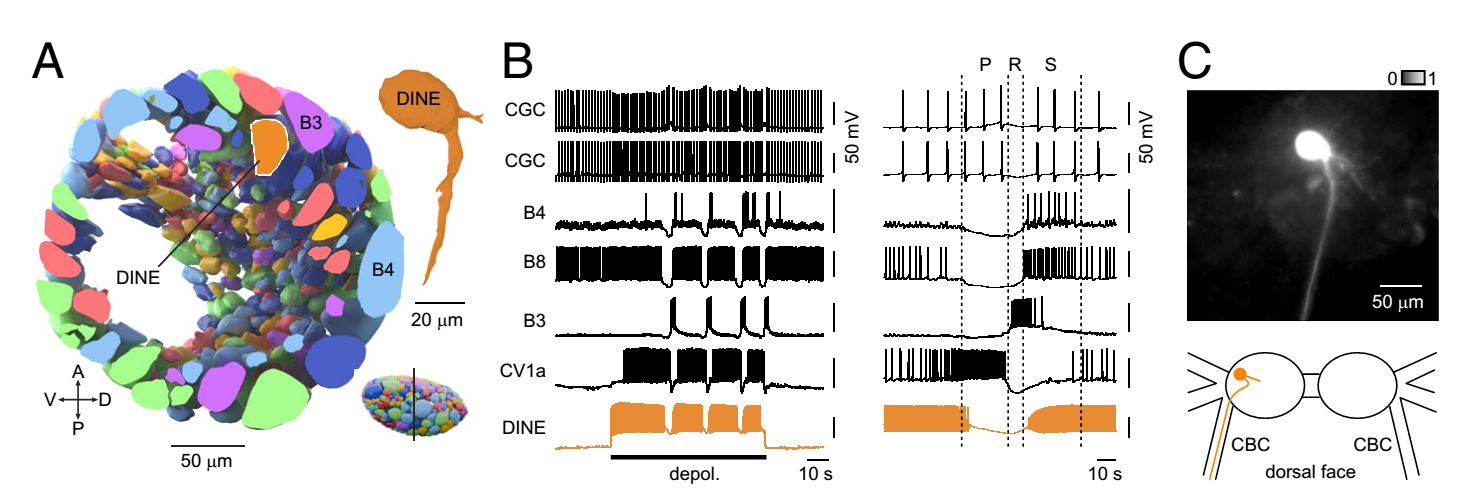

В частности, во внутреннем слое клеток был обнаружен нейрон (“DINE”. Diamond Neuron), посылающий свой отросток к модуляторным нейронам церебральных ганглиев, в свою очередь управляющих работой буккального генератора. Активации этого нейрона оказалось достаточно, чтобы запустить буккальный моторный ритм, из чего авторы сделали вывод о соответствии DINE так называемому командному типу. Находка подобного нейрона - всегда большая удача для нейроэтолога. По всей вероятности, нейрон DINE собирает сенсорную информацию, приходящую в буккальные ганглии, и передаёт её в остальные отделы мозга.

Рис. 3. Нейрон DINE. A, положение на виртуальном среде буккального ганглия. B, электрическая стимуляция нейрона DINE (оранжевый цвет) приводит к запуску буккального моторного ритма. C, выявление того же нейрона при помощи флуоресцентного красителя и схематичное положение тела и отростка. Фрагмент иллюстрации из статьи, open access, https://doi.org/10.1073/pnas.2422706122

Кроме того, анализ выявленной при помощи томографа морфологии нейронов позволил найти ещё один ключевой элемент буккального центрального генератора, работающий во второй фазе (rasp, R) трехфазного ритма (см. рис. 3B) и активирующийся раньше уже много лет известного интернейрона второй фазы, N2v. Стимуляция новооткрытого нейрона, названного N2m, приводила к укорочению или удлинению цикла программы, в зависимости от знака стимуляции. Только эти два найденных нейрона заметно расширяют известную схему буккального генератора, но в статье описаны и другие, что указывает на эффективность выбранного авторами подхода.

На данный момент проект выглядит оптимистично, авторы приглашают всех исследователей воспользоваться полученными данными и внести свой вклад в расширение атласа. С выходом этой работы большой прудовик попал в довольно короткий список модельных животных, для которых создана функциональная карта нервной системы, что делает его ещё более привлекательным для нейробиологических исследований.

Новость подготовил

© Дмитрий Дмитриевич Воронцов

02.04.2025