© Зиневич Людмила Сергеевна, научный сотрудник лаб. эволюционной генетики развития ИБР РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов: популяционная и эволюционная генетика, экология, орнитология, угрожаемые виды, медицинская генетика, физиология человека и животных.

© Зиневич Людмила Сергеевна, научный сотрудник лаб. эволюционной генетики развития ИБР РАН, кандидат биологических наук. Область научных интересов: популяционная и эволюционная генетика, экология, орнитология, угрожаемые виды, медицинская генетика, физиология человека и животных.

Согласно неточной, но весьма популярной формулировке принципа неопределенности, наблюдение события может изменить само событие. Группе ученых Цюрихского университета под руководством Анны Линдхолм удалось исследовать механизм реализации этого принципа в уникальном эксперименте по моделированию одомашнивания дикой популяции домовой мыши Mus musculus. Как бывает нередко, эксперимент был реализован практически по случайности.

Для исследования генетических процессов в природных популяциях грызунов двенадцать взрослых мышей из условно диких популяций отловили и выпустили в пустой амбар площадью 72 квадратных метра. Амбар был защищен от проникновения хищников и снабжен гнездовыми ящиками и укрытиями. Будущую экспериментальную колонию обеспечили регулярной подкормкой овсом и комбикормом для грызунов и ходами на волю для свободного обмена особями с соседними популяциями. «Свезло, так свезло!» – подумали мыши и принялись усердно размножаться. Однако превращать комфортабельные апартаменты в перенаселенную коммуналку не спешили - популяция быстро достигла стабильной плотности в 3.5-6 мышей на квадратный метр, что сравнимо с обычной плотностью в коровниках и амбарах и значительно ниже плотности комменсальных популяций в 10 мышей на квадратный метр, обычной в человеческих жилищах.

Для анализа состояния популяции экспериментаторы каждые 10-13 дней проверяли все укрытия и гнездовые ящики на наличие выводков, измеряли мышат, когда у них открывались глаза, а также периодически устраивали тотальный отлов для обследования взрослых животных и мечения их транспондерами. «На солнце не без пятен», - размышляли потревоженные мыши и утешались тем, что их хватают и тискают в соответствии с международными протоколами и правилами лабораторной практики.

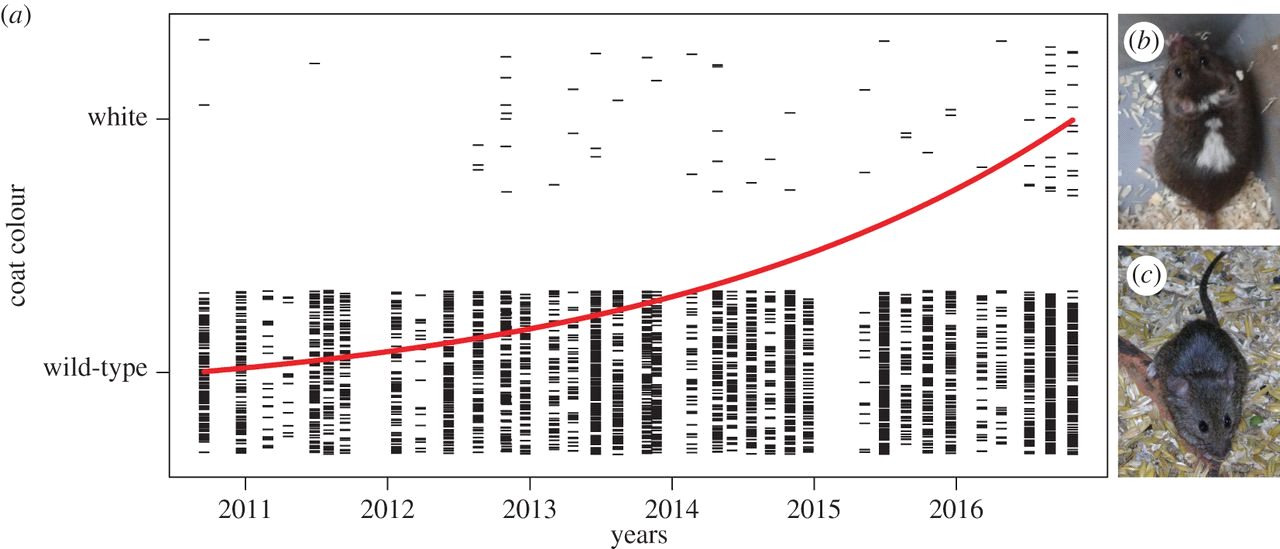

В экспериментальной популяции с 2002 по 2008 год исследователи оценивали уровень инбридинга и изучали меойтический драйв Т-локуса и формирование генетической подразделенности. Однако в ходе эксперимента было замечено, что длина головы у мышат снижается, а соотношение размера головы к размерам тела приближается к значениям, промежуточным между дикими и лабораторными животными. Кроме того, возросло количество белых пятен в окраске.

На проверку достоверности этих результатов у группы Линдхолм ушло еще десять лет: скорость эволюции признака оценивали с учетом степени родства животных и возможных корреляций со случайными факторами: средней температурой воздуха, личностью экспериментатора, его ценностной ориентацией, Луной в созвездии Козерога и т.д. Мыши были не слишком довольны, но кто бы их спрашивал.

До конца 2017 года достоверность выявленных эффектов была доказана, а соотношение размеров головы и тела мышей в амбаре совпало с таковым для комменсальных популяций в жилых строениях. К этому времени мыши окончательно смирились с протоколом, позволяющим хватать их руками, и изменили ценностную ориентацию в сторону халявы – к такому выводу пришли авторы статьи, проанализировав жизнь экспериментальных животных, проходившую в самом тесном контакте с экспериментаторами.

В среднем, каждая мышь дважды побывала в руках человека в детстве – при первой находке выводка и при взвешивании и измерении в 13-14 дней, а также еще 3-4 раза была поймана во взрослом возрасте, помечена транспондером в руках или взвешена в банке. Казалось бы, мышам следовало уже иметь в виду и экспериментаторов, и банку для взвешивания, и Луну в созвездии Козерога, но они стойко терпели и только уменьшали размер головы по сравнению с противоположной частью тела и покрывались белыми пятнами. Впрочем, большинство одомашненных видов животных подверглось в процессе подобным изменениям, описанным под общим названием «синдрома одомашнивания» и связанным с активностью эмбриональных клеток нервного гребня и изменением генетических механизмов стрессорных реакций.

Считается, что синантропизация домовой мыши произошла около 15 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, и в Швейцарию мыши попали уже вслед за человеком, подразделившись по дороге на более или менее антропофильные или антропофобные популяции. Таким образом, ученым Цюрихского университета удалось показать, что за 15 лет эксперимента в антропофобной популяции мышей происходит отбор по способности переносить присутствие человека, и создать модельную популяцию домовой мыши для исследования механизмов развития «синдрома одомашнивания». Кроме того, они доказали, что принцип неопределенности даже в неточной формулировке можно обратить себе на пользу, если правильно объяснить результаты и наметить дальнейшие планы.

В настоящее время группа Анны Линдхолм планирует окончательно подтвердить ключевую роль «синдрома одомашнивания» в наблюдаемых фенотипических изменениях у домовой мыши, исключив генетический дрейф, отсутствие хищников и изменение условий местообитания. А в амбаре уже не очень дикие и довольно пятнистые мыши продолжают отъедаться на казенных харчах и вполне готовы к дальнейшей эволюции.

Рис. 1. Увеличение встречаемости белых пятен и отметин в популяции амбарных мышей (а). “White” – особи с белыми отметинами или пятнами (b), “wild-type” – особи обычной коричневой окраски (с). Красная линия показывает достоверное повышение встречаемости белых пятен с 2010 по 2016 гг.

Рис. 2. Домовая мышь из комменсальной (лабораторной) популяции вивария ИБР РАН поздравляет всех читателей с Днем смеха и желает удачи в исследованиях!

Новость подготовила © 2018 Зиневич Л.С.

1 апреля 2018